「力学の誕生―オイラーと「力」概念の革新:有賀暢迪」

内容:

自然哲学から自然科学へ、ニュートン以後の静かな革命。十八世紀のヨーロッパ大陸で、力学は生まれ直した。惑星の運動から球の衝突まで、汎用性をもつ新たな知が立ち上がる過程を丹念に追跡し、オイラーの果たした画期的役割を、ライプニッツやベルヌーイ、ダランベールやラグランジュらとの関係の中で浮彫りにする。

2018年10月10日刊行、356ページ。縦書きの本。

著者について:

有賀暢迪(ありが・のぶみち): 紹介ページ: http://www.ariga-kagakushi.info/profile.html

1982年岐阜県に生まれる。2005年京都大学総合人間学部卒業。2010年京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。2013年国立科学博物館理工学研究部研究員。2017年京都大学博士(文学)。

前回紹介した「弦理論: ディビッド・マクマーホン」と同様、こちらの本も最近ツイッターで話題になっているのでブログ記事にしておこう。発売情報記事ばかり続いているのは、分厚い素粒子物理の本を読んでいるためである。読み終えたら紹介記事を書く予定だ。

力学の誕生をめぐる科学史は2年前に「古典力学の形成―ニュートンからラグランジュへ:山本義隆」を読んで紹介しているから、本書は後回しでよいかなと思っていた。しかし、読者の反応を読んでいると、山本先生の本とはどうも少し違うようなので気になってしかたがない。

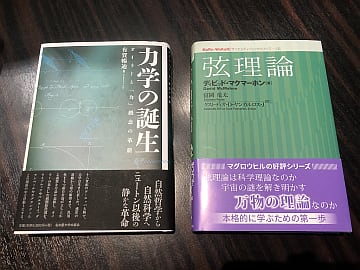

たまたま紀伊國屋書店の新宿本店に行く必要があり、4Fの理工系書籍のフロアに立ち寄った。「弦理論: ディビッド・マクマーホン」も置いてあったから一緒に購入。緑表紙の2を並べて記念撮影。近代物理学誕生話と理論物理学の最前線で好対照をなしている。この2冊に被るところはまったくないはずだが、数学者オイラーの業績の中に接点があるかもしれない。

拡大

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本書をすでに読み終えている中嶋慧さん(@subarusatosi)によると、山本先生の本との違いは次のようだという。(中嶋さん、教えていただきありがとうございました。)

「山本先生の本は、比較的伝統的な力学史の定説を基にしているのに対して、有賀先生の本は、定説を批判しつつ、独自の「力概念形成史」を作ったという感じだと思います。大変な業績だと思います。先行研究で見落とされていた視点の指摘が多いです。山本先生より、有賀先生の方が深いと感じました。」

本書に関連する中嶋さんの連投ツイートはここから読める。

「神田古本まつり」でたくさん買ったばかりで、優先度1の積読本はたまる一方だ。じゅうぶん徳を積んだから、じっくり取り組みたいと思う。

関連記事:

古典力学の形成―ニュートンからラグランジュへ:山本義隆

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/e808487b7e9d668967f703396e32d80a

古典力学の形成: 山本義隆―続きの話

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/b5904a574fd4c4e276da496bd2c1821b

マッハ力学―力学の批判的発展史:伏見譲訳

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/b283e623ad8c112556fc107f4c422b4b

マッハと現代物理学: 伏見康治

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/199aca0e09948ec308f1cd870fd06b43

[世界を変えた書物]展(上野の森美術館)

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/67cec3d33c33810b91d0f7591bfbc2ee

日本語版「プリンキピア」が背負った不幸

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/bff5ce90fca6b8b13d263d0ce6fc134e

ブログ執筆のはげみになりますので、1つずつ応援クリックをお願いします。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「力学の誕生―オイラーと「力」概念の革新:有賀暢迪」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

序 論 力の起源をたずねて

第1章 18世紀力学史の歴史叙述

1 解析化と体系化

2 活力論争と力の概念

3 「力学」の誕生

第I部 活力論争と「運動物体の力」の盛衰

第2章 17世紀の自然哲学における「運動物体の力」

1 物体の中の「力」と衝突の問題 —— デカルト

2 「固有力」と「刻印力」—— ニュートン

3 「活力」と「死力」——ライプニッツ

第3章 活力論争の始まり

1 ドイツ語圏での支持拡大

2 オランダからの反応

3 フランスでの論戦の始まり

第4章 活力論争の解消

1 ダランベールの「動力学」構想

2 モーペルテュイの最小作用の原理

3 オイラーによる「慣性」と「力」の分離

小括 「運動物体の力」の否定とそれに替わるもの

第II部 オイラーの「力学」構想

第5章 「動力学」の解析化

1 活力と死力、その異質性

2 活力と死力、その連続性

3 死力による活力の生成

第6章 活力論争における衝突理論の諸相と革新

1 衝突の法則と物質観

2 ス・グラーフェサンデによる「力」の計算

3 パリ科学アカデミー懸賞受賞論文

4 ベルヌーイによる衝突過程のモデル化

5 オイラーによる「運動方程式」の利用

第7章 オイラーにおける「力学」の確立

1 活力と死力の受容

2 「動力」、「静力学」、そして「力学」

3 ライプニッツ-ヴォルフ流の「力」理解に対する批判

小括 「力学」の誕生

第III部 『解析力学』の起源

第8章 再定義される「動力学」と、その体系化

1 パリ科学アカデミーにおける「動力学」の出現

2 「力」の科学から運動の科学へ

3 ダランベールの「一般原理」と、そのほかの「一般原理」

第9章 作用・効果・労力 —— 最小原理による力学

1 弾性薄板と軌道曲線における「力」

2 「労力」の発見

3 最小労力の原理

4 2つの最小原理、2つの到達点

第10章 ラグランジュの力学構想の展開

1 「動力学」のさらなる体系化

2 「普遍の鍵」としての最小原理

3 「一般公式」の由来と『解析力学』の力概念

小括 静力学と動力学の統一、あるいは衝突の問題の後退

結 論 自然哲学から「力学」へ

あとがき

補 遺

年 表

注

参考文献

索 引

内容:

自然哲学から自然科学へ、ニュートン以後の静かな革命。十八世紀のヨーロッパ大陸で、力学は生まれ直した。惑星の運動から球の衝突まで、汎用性をもつ新たな知が立ち上がる過程を丹念に追跡し、オイラーの果たした画期的役割を、ライプニッツやベルヌーイ、ダランベールやラグランジュらとの関係の中で浮彫りにする。

2018年10月10日刊行、356ページ。縦書きの本。

著者について:

有賀暢迪(ありが・のぶみち): 紹介ページ: http://www.ariga-kagakushi.info/profile.html

1982年岐阜県に生まれる。2005年京都大学総合人間学部卒業。2010年京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。2013年国立科学博物館理工学研究部研究員。2017年京都大学博士(文学)。

前回紹介した「弦理論: ディビッド・マクマーホン」と同様、こちらの本も最近ツイッターで話題になっているのでブログ記事にしておこう。発売情報記事ばかり続いているのは、分厚い素粒子物理の本を読んでいるためである。読み終えたら紹介記事を書く予定だ。

力学の誕生をめぐる科学史は2年前に「古典力学の形成―ニュートンからラグランジュへ:山本義隆」を読んで紹介しているから、本書は後回しでよいかなと思っていた。しかし、読者の反応を読んでいると、山本先生の本とはどうも少し違うようなので気になってしかたがない。

たまたま紀伊國屋書店の新宿本店に行く必要があり、4Fの理工系書籍のフロアに立ち寄った。「弦理論: ディビッド・マクマーホン」も置いてあったから一緒に購入。緑表紙の2を並べて記念撮影。近代物理学誕生話と理論物理学の最前線で好対照をなしている。この2冊に被るところはまったくないはずだが、数学者オイラーの業績の中に接点があるかもしれない。

拡大

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本書をすでに読み終えている中嶋慧さん(@subarusatosi)によると、山本先生の本との違いは次のようだという。(中嶋さん、教えていただきありがとうございました。)

「山本先生の本は、比較的伝統的な力学史の定説を基にしているのに対して、有賀先生の本は、定説を批判しつつ、独自の「力概念形成史」を作ったという感じだと思います。大変な業績だと思います。先行研究で見落とされていた視点の指摘が多いです。山本先生より、有賀先生の方が深いと感じました。」

本書に関連する中嶋さんの連投ツイートはここから読める。

「神田古本まつり」でたくさん買ったばかりで、優先度1の積読本はたまる一方だ。じゅうぶん徳を積んだから、じっくり取り組みたいと思う。

関連記事:

古典力学の形成―ニュートンからラグランジュへ:山本義隆

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/e808487b7e9d668967f703396e32d80a

古典力学の形成: 山本義隆―続きの話

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/b5904a574fd4c4e276da496bd2c1821b

マッハ力学―力学の批判的発展史:伏見譲訳

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/b283e623ad8c112556fc107f4c422b4b

マッハと現代物理学: 伏見康治

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/199aca0e09948ec308f1cd870fd06b43

[世界を変えた書物]展(上野の森美術館)

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/67cec3d33c33810b91d0f7591bfbc2ee

日本語版「プリンキピア」が背負った不幸

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/bff5ce90fca6b8b13d263d0ce6fc134e

ブログ執筆のはげみになりますので、1つずつ応援クリックをお願いします。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

「力学の誕生―オイラーと「力」概念の革新:有賀暢迪」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

序 論 力の起源をたずねて

第1章 18世紀力学史の歴史叙述

1 解析化と体系化

2 活力論争と力の概念

3 「力学」の誕生

第I部 活力論争と「運動物体の力」の盛衰

第2章 17世紀の自然哲学における「運動物体の力」

1 物体の中の「力」と衝突の問題 —— デカルト

2 「固有力」と「刻印力」—— ニュートン

3 「活力」と「死力」——ライプニッツ

第3章 活力論争の始まり

1 ドイツ語圏での支持拡大

2 オランダからの反応

3 フランスでの論戦の始まり

第4章 活力論争の解消

1 ダランベールの「動力学」構想

2 モーペルテュイの最小作用の原理

3 オイラーによる「慣性」と「力」の分離

小括 「運動物体の力」の否定とそれに替わるもの

第II部 オイラーの「力学」構想

第5章 「動力学」の解析化

1 活力と死力、その異質性

2 活力と死力、その連続性

3 死力による活力の生成

第6章 活力論争における衝突理論の諸相と革新

1 衝突の法則と物質観

2 ス・グラーフェサンデによる「力」の計算

3 パリ科学アカデミー懸賞受賞論文

4 ベルヌーイによる衝突過程のモデル化

5 オイラーによる「運動方程式」の利用

第7章 オイラーにおける「力学」の確立

1 活力と死力の受容

2 「動力」、「静力学」、そして「力学」

3 ライプニッツ-ヴォルフ流の「力」理解に対する批判

小括 「力学」の誕生

第III部 『解析力学』の起源

第8章 再定義される「動力学」と、その体系化

1 パリ科学アカデミーにおける「動力学」の出現

2 「力」の科学から運動の科学へ

3 ダランベールの「一般原理」と、そのほかの「一般原理」

第9章 作用・効果・労力 —— 最小原理による力学

1 弾性薄板と軌道曲線における「力」

2 「労力」の発見

3 最小労力の原理

4 2つの最小原理、2つの到達点

第10章 ラグランジュの力学構想の展開

1 「動力学」のさらなる体系化

2 「普遍の鍵」としての最小原理

3 「一般公式」の由来と『解析力学』の力概念

小括 静力学と動力学の統一、あるいは衝突の問題の後退

結 論 自然哲学から「力学」へ

あとがき

補 遺

年 表

注

参考文献

索 引