「ゴムはなぜ伸びる?―500年前、コロンブスが伝えた「新」素材の衝撃:伊藤眞義」

内容紹介:

携帯電話、テレビ、パソコン、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、エアコン、住宅、ビル、自動車、鉄道、飛行機…みんなゴムが支えていた。ゴムの不思議に迫る。 2007年9月刊行、136ページ。

著者について:

伊藤眞義

ホームページ: http://www.rs.kagu.tus.ac.jp/itolabo/2005/indexj.html

東京理科大学理学部第二部化学科教授。理学博士。日本ゴム協会理事、繊維学会評議員。1944年、秋田県生まれ。1970年、東京理科大学大学院修士課程修了。1994年、繊維学会賞受賞。1995年より現職。専門は高分子材料物性。特に繊維とゴム材料の力学的特性に関する研究に従事。

理数系書籍のレビュー記事は本書で288冊目。

先日投稿した「ゴム弾性(初版復刻版):久保亮五」はゴムの弾性を定性的、そして定量的に計算をして解説する本だが、戦後間もなく書かれた本なので内容がいささか古い。そして物理学を学んでいない一般の方には理解することができない。現代的な視点からゴムについての理解を補足しておきたいと思ったので本書を読んでみた。

金属のバネが弾性をもつしくみとゴムが弾性をもつしくみは全く違う。ゴムが弾性をもつ理由の本質は熱力学的なものであり、ゴムひもに吊るす重りと伸びの関係はご覧にように比例しない。

点線は初めて引っ張ったときの伸びと張力の関係、実線は10回ほどゴムを伸ばしたり元に戻したりした後に測定した伸びと張力の関係である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「ゴムはなぜ伸びる?―500年前、コロンブスが伝えた「新」素材の衝撃:伊藤眞義」では、ゴムの弾性のからくりを一般の読者でも理解できるように定性的に説明することから始まり、戦後ゴムがどのように進化してきたか、現代の生活で活躍するさまざまな新しいタイプのゴムについて、そして現在研究中のゴム技術を紹介している。

ゴムは身の回りに当たり前のようにあり、日頃意識に上ることは少ないが自動車の燃費を向上させるタイヤや巨大なビルを支える免震ゴムなどの話を聞くと、ゴムに関連する技術も日進月歩なんだなとあらためて思うのだ。

低燃費タイヤというのがあるのを知ったとき、僕は「ゴムはゴムなんだから燃費が目に見えて向上するなんてあり得ないんじゃないか。」と懐疑的だった。それは転がり摩擦を減らすということなのだろうけどタイヤの空気圧の調整でなんとかなるのではないかと思っていたからだ。

本書によるとタイヤの性能を決めるのは弾性率、強度、耐摩耗性だそうである。そしてタイヤの役割は振動の吸収、タイヤと路面の摩擦を利用した動力伝達、進路保持機能ということだ。寒冷地でもこの役割が果たせなければならない。普通のタイヤとスタッドレスタイヤの違いも本書を読んで理解できた。

燃費を向上させるためには摩擦力を小さくすればよいわけだが、そうすると自動車の制動力も下がってしまうのでスリップがおきやすくなる。このジレンマを解消するために開発されたのがシリカ入りのタイヤである。これによって路面、特に雨などで濡れた路面でのブレーキ性能を5%向上させた上で、転がり抵抗を20%削減させたタイヤが実現できたのだそうだ。また、これは二酸化炭素排出量も17%減ることになるのだという。

「タイヤはなぜ黒いのか?」という話も面白かった。そういわれてみればそうである。自動車や自転車のタイヤはこれまでずっと黒いままだった。でもなぜなのだろう?そして最近になってようやくお洒落なカラータイヤの自転車を見かけるようになった。それではなぜ自動車のタイヤは相変わらず黒いままなのだろう?このような疑問が本書を読んで解決した。

あと面白かったのは免震ゴムの話である。今年は「東洋ゴム工業(株)の建築用免震ゴムの不正問題」がニュースになって驚かされたわけだが、そもそも建築用免震ゴムについて僕はほとんど知っていないことに気づかせられた。ビルの土台のところに巨大なゴムを設置すればよいだけなのだろうか? そのような無知も本書を読めば解消される。

建築用免震ゴムに要求される機能とは「縦方向の揺れを抑え」、「横方向の揺れはあまり抑えず」、「典型的な地震の振動周期に共振しないようビルをゆっくり揺らす」ことだそうだ。ビルのもつ固有振動の周期も考慮しなければならない。このような機能を実現するためにはゴムだけではダメで、金属板とゴムを交互に重ねたユニットを用いなければならない。

大地震はめったに起こらないから、数値シミュレーションをしたり実験装置を作るのは大変なことだろうと僕は想像した。東洋ゴム工業(株)の不正問題はどのようなものだったのか公開されている情報だけでわかるものかどうかは不明だが、どのような点に気を付けなければいけないのかだけでも知っておきたいと思った。

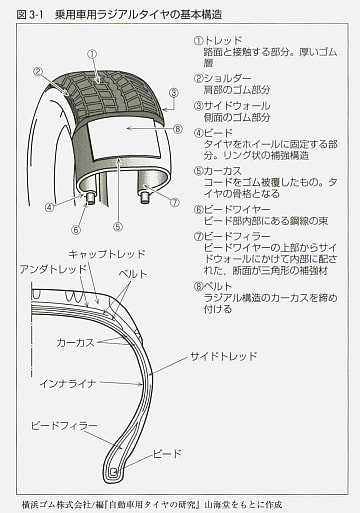

以下、本書から図版を3つ紹介しておく。タイヤがゴムでできているのは当然だが、このような構造に至るまで、技術者がどれだけの試行錯誤を重ねてきたかを想像すると、人間ってすごいなと思わざるを得ない。

ゴムが伸びるとき、元に戻るときの様子

Image may be NSFW.

Clik here to view.

自動車のタイヤの構造

Image may be NSFW.

Clik here to view.

建築用免震ゴムの構造

Image may be NSFW.

Clik here to view.

伊藤先生が本書をお書きになったのは2007年。その後、2009年に次の本をお書きになっている。僕がこの本に気が付いたときはすでに絶版状態で、中古の取引価格は1万6千円~2万5千円もしていた。今回この記事を書くにあたって価格を見てみたところ3千円台の本がいくつか購入可能になっている。定価よりは高いのだが、こちらの本のほうが分厚くて内容も豊富なので、ゴムについてさらに深く知りたくなった方は購入されるとよいだろう。

「図解入門 よくわかる最新ゴムの基本と仕組み:伊藤眞義」

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

関連ページ:

伊藤先生がお書きになったゴムについての解説記事(一部有料): 読む

ゴムとはどんな物質か-ゴム弾性とはどんな性質か-

http://www.yrc.co.jp/mb-techno/use/02.html

ゴムの話

http://hr-inoue.net/zscience/topics/gum/gum.html

高分子の物性

http://www.campus.ouj.ac.jp/~hamada/TextLib/rm/chap10/Text/Cr991001.html

ゴム弾性と粘弾性の基礎: PDFファイル

ゴム弾性: PDFファイル

関連記事:

ゴム弾性(初版復刻版):久保亮五

http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c3b0c788cdcdd1087798179f3dfed0f8

応援クリックをお願いします!

Image may be NSFW.

Clik here to view.![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![人気ブログランキングへ]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

「ゴムはなぜ伸びる?―500年前、コロンブスが伝えた「新」素材の衝撃:伊藤眞義」

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

はしがき

第1章:ゴムっていったいなんだ?

- 「ゴム」と「生ゴム」

- 生ゴムとプラスチックはよく似ている

- ゴムの伸びとバネの伸び

- ゴムの中にはいくつもの「橋」がある

コラム:ゴムの木は環境にもやさしい優等生

第2章:「輪ゴム」で遊んでみよう!

- 輪ゴムを冷やすとどうなるか

- 輪ゴムを唇にあてて伸ばしてみよう

- 重りのぶら下がったゴムをあたためてみよう

- 速く元の形に戻るだけがいいゴムではない

第3章:自動車用タイヤはなぜ黒いのだろう

- タイヤは生ゴムとカーボンブラックの混合物

- カーボンブラックと生ゴム分子鎖がつくる構造

- タイヤはどんな働きをしているのか?

- カラフルなタイヤはすでにできている?

第4章:万能に思えるゴムにも弱点はある

- 熱に弱いゴムを強くしていく方法

- ゴムはアルコールに弱いのか?

- オゾンはゴムにとっても大敵だ

- 水道水がゴムにダメージを与える

第5章:驚きの性質をもつハイテク・ゴムたち

- 二酸化炭素削減に協力するタイヤ

- 「人体」をゴムでつくる技術がある

- まさに「縁の下の力もち」の免震ゴム

第6章:ゴムはまだまだ進化していく

- プラスチックのように加工しやすい「ゴム」

- 柔らかいのに機械的強度が高いスーパーゴム

- 簡単にゴム材料をつくれる「液状ゴム」

- リサイクルができるゴムへの挑戦

- 寒天から人体までみんな高分子ゲル

おわりに

内容紹介:

携帯電話、テレビ、パソコン、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、エアコン、住宅、ビル、自動車、鉄道、飛行機…みんなゴムが支えていた。ゴムの不思議に迫る。 2007年9月刊行、136ページ。

著者について:

伊藤眞義

ホームページ: http://www.rs.kagu.tus.ac.jp/itolabo/2005/indexj.html

東京理科大学理学部第二部化学科教授。理学博士。日本ゴム協会理事、繊維学会評議員。1944年、秋田県生まれ。1970年、東京理科大学大学院修士課程修了。1994年、繊維学会賞受賞。1995年より現職。専門は高分子材料物性。特に繊維とゴム材料の力学的特性に関する研究に従事。

理数系書籍のレビュー記事は本書で288冊目。

先日投稿した「ゴム弾性(初版復刻版):久保亮五」はゴムの弾性を定性的、そして定量的に計算をして解説する本だが、戦後間もなく書かれた本なので内容がいささか古い。そして物理学を学んでいない一般の方には理解することができない。現代的な視点からゴムについての理解を補足しておきたいと思ったので本書を読んでみた。

金属のバネが弾性をもつしくみとゴムが弾性をもつしくみは全く違う。ゴムが弾性をもつ理由の本質は熱力学的なものであり、ゴムひもに吊るす重りと伸びの関係はご覧にように比例しない。

点線は初めて引っ張ったときの伸びと張力の関係、実線は10回ほどゴムを伸ばしたり元に戻したりした後に測定した伸びと張力の関係である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「ゴムはなぜ伸びる?―500年前、コロンブスが伝えた「新」素材の衝撃:伊藤眞義」では、ゴムの弾性のからくりを一般の読者でも理解できるように定性的に説明することから始まり、戦後ゴムがどのように進化してきたか、現代の生活で活躍するさまざまな新しいタイプのゴムについて、そして現在研究中のゴム技術を紹介している。

ゴムは身の回りに当たり前のようにあり、日頃意識に上ることは少ないが自動車の燃費を向上させるタイヤや巨大なビルを支える免震ゴムなどの話を聞くと、ゴムに関連する技術も日進月歩なんだなとあらためて思うのだ。

低燃費タイヤというのがあるのを知ったとき、僕は「ゴムはゴムなんだから燃費が目に見えて向上するなんてあり得ないんじゃないか。」と懐疑的だった。それは転がり摩擦を減らすということなのだろうけどタイヤの空気圧の調整でなんとかなるのではないかと思っていたからだ。

本書によるとタイヤの性能を決めるのは弾性率、強度、耐摩耗性だそうである。そしてタイヤの役割は振動の吸収、タイヤと路面の摩擦を利用した動力伝達、進路保持機能ということだ。寒冷地でもこの役割が果たせなければならない。普通のタイヤとスタッドレスタイヤの違いも本書を読んで理解できた。

燃費を向上させるためには摩擦力を小さくすればよいわけだが、そうすると自動車の制動力も下がってしまうのでスリップがおきやすくなる。このジレンマを解消するために開発されたのがシリカ入りのタイヤである。これによって路面、特に雨などで濡れた路面でのブレーキ性能を5%向上させた上で、転がり抵抗を20%削減させたタイヤが実現できたのだそうだ。また、これは二酸化炭素排出量も17%減ることになるのだという。

「タイヤはなぜ黒いのか?」という話も面白かった。そういわれてみればそうである。自動車や自転車のタイヤはこれまでずっと黒いままだった。でもなぜなのだろう?そして最近になってようやくお洒落なカラータイヤの自転車を見かけるようになった。それではなぜ自動車のタイヤは相変わらず黒いままなのだろう?このような疑問が本書を読んで解決した。

あと面白かったのは免震ゴムの話である。今年は「東洋ゴム工業(株)の建築用免震ゴムの不正問題」がニュースになって驚かされたわけだが、そもそも建築用免震ゴムについて僕はほとんど知っていないことに気づかせられた。ビルの土台のところに巨大なゴムを設置すればよいだけなのだろうか? そのような無知も本書を読めば解消される。

建築用免震ゴムに要求される機能とは「縦方向の揺れを抑え」、「横方向の揺れはあまり抑えず」、「典型的な地震の振動周期に共振しないようビルをゆっくり揺らす」ことだそうだ。ビルのもつ固有振動の周期も考慮しなければならない。このような機能を実現するためにはゴムだけではダメで、金属板とゴムを交互に重ねたユニットを用いなければならない。

大地震はめったに起こらないから、数値シミュレーションをしたり実験装置を作るのは大変なことだろうと僕は想像した。東洋ゴム工業(株)の不正問題はどのようなものだったのか公開されている情報だけでわかるものかどうかは不明だが、どのような点に気を付けなければいけないのかだけでも知っておきたいと思った。

以下、本書から図版を3つ紹介しておく。タイヤがゴムでできているのは当然だが、このような構造に至るまで、技術者がどれだけの試行錯誤を重ねてきたかを想像すると、人間ってすごいなと思わざるを得ない。

ゴムが伸びるとき、元に戻るときの様子

Image may be NSFW.

Clik here to view.

自動車のタイヤの構造

Image may be NSFW.

Clik here to view.

建築用免震ゴムの構造

Image may be NSFW.

Clik here to view.

伊藤先生が本書をお書きになったのは2007年。その後、2009年に次の本をお書きになっている。僕がこの本に気が付いたときはすでに絶版状態で、中古の取引価格は1万6千円~2万5千円もしていた。今回この記事を書くにあたって価格を見てみたところ3千円台の本がいくつか購入可能になっている。定価よりは高いのだが、こちらの本のほうが分厚くて内容も豊富なので、ゴムについてさらに深く知りたくなった方は購入されるとよいだろう。

「図解入門 よくわかる最新ゴムの基本と仕組み:伊藤眞義」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

関連ページ:

伊藤先生がお書きになったゴムについての解説記事(一部有料): 読む

ゴムとはどんな物質か-ゴム弾性とはどんな性質か-

http://www.yrc.co.jp/mb-techno/use/02.html

ゴムの話

http://hr-inoue.net/zscience/topics/gum/gum.html

高分子の物性

http://www.campus.ouj.ac.jp/~hamada/TextLib/rm/chap10/Text/Cr991001.html

ゴム弾性と粘弾性の基礎: PDFファイル

ゴム弾性: PDFファイル

関連記事:

ゴム弾性(初版復刻版):久保亮五

http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c3b0c788cdcdd1087798179f3dfed0f8

応援クリックをお願いします!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

「ゴムはなぜ伸びる?―500年前、コロンブスが伝えた「新」素材の衝撃:伊藤眞義」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

はしがき

第1章:ゴムっていったいなんだ?

- 「ゴム」と「生ゴム」

- 生ゴムとプラスチックはよく似ている

- ゴムの伸びとバネの伸び

- ゴムの中にはいくつもの「橋」がある

コラム:ゴムの木は環境にもやさしい優等生

第2章:「輪ゴム」で遊んでみよう!

- 輪ゴムを冷やすとどうなるか

- 輪ゴムを唇にあてて伸ばしてみよう

- 重りのぶら下がったゴムをあたためてみよう

- 速く元の形に戻るだけがいいゴムではない

第3章:自動車用タイヤはなぜ黒いのだろう

- タイヤは生ゴムとカーボンブラックの混合物

- カーボンブラックと生ゴム分子鎖がつくる構造

- タイヤはどんな働きをしているのか?

- カラフルなタイヤはすでにできている?

第4章:万能に思えるゴムにも弱点はある

- 熱に弱いゴムを強くしていく方法

- ゴムはアルコールに弱いのか?

- オゾンはゴムにとっても大敵だ

- 水道水がゴムにダメージを与える

第5章:驚きの性質をもつハイテク・ゴムたち

- 二酸化炭素削減に協力するタイヤ

- 「人体」をゴムでつくる技術がある

- まさに「縁の下の力もち」の免震ゴム

第6章:ゴムはまだまだ進化していく

- プラスチックのように加工しやすい「ゴム」

- 柔らかいのに機械的強度が高いスーパーゴム

- 簡単にゴム材料をつくれる「液状ゴム」

- リサイクルができるゴムへの挑戦

- 寒天から人体までみんな高分子ゲル

おわりに