「

英語と日本軍 知られざる外国語教育史:江利川春雄」(

Kindle版)

内容紹介:

軍のエリートはいかに「敵国語」を学んだのか?

陸海軍の学校では敗戦後まで英語教育が行なわれていた。目的はなんだったのか。幕末に本格化した外国語教育は近代陸海軍創設に礎となり、皮肉にも日本の帝国主義の道のりを下支えしてきた。一方、その終焉をもたらした一因も外国語教育にあった。陸海軍の制度的問題と教育戦略の欠如が結びつき、現地での軍事行動に支障をきたすまでに至った。はたして軍エリートの養成学校でいかなる教育が行われていたのか。当時の教科書や参考書、残された手記の分析、生存者への取材から、知られざる教育の実態に迫るとともに、それらが戦後に遺したもの、戦後日本への連続性を明らかにする。

2016年3月28日刊行、288ページ。

著者について:

江利川春雄:

ウィキペディア

Twitter:

@gibsonerich

ブログ:

https://gibsonerich.hatenablog.com/

1956年、埼玉県生まれ。和歌山大学教育学部教授。博士(教育学)。専攻は英語教育学、英語教育史。神戸大学大学院教育学研究科修了。現在、日本英語教育史学会会長。著書に、『近代日本の英語科教育史』(東信堂、日本英学史学会豊田實賞受賞)など。

江利川先生の著書検索:

書籍版 Kindle版

江利川先生の講演:

動画を検索

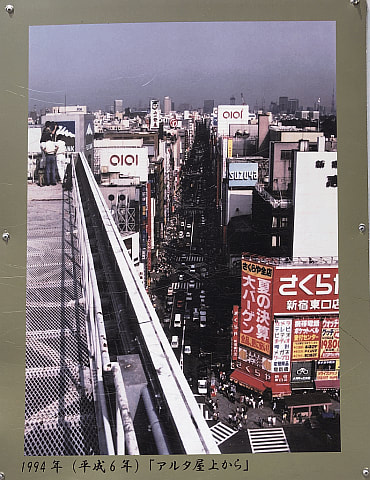

8月は戦争や原爆関連のテレビ番組を見ることが多いため、暗い戦争の時代を自然に意識するようになる。また、今年は大学入学共通テストや英語民間試験の問題が取り沙汰されているため、「

英語教育の危機 (ちくま新書):鳥飼玖美子」という本を読んで紹介したばかりだ。

英語教育の問題をもう少しさかのぼって知りたくなったのと、太平洋戦争に至る歴史をもっと知りたいという欲求があり、そのどちらの好奇心も満たしてくれるのが本書だった。太平洋戦争期だけでなく、幕末から昭和の終戦後の占領期に至るまでをカバーしている。その期間に日本の軍隊で行われていた外国語教育の詳細を、時系列で解説している。あと、ほんの少しではあるが、一般の学校で行われていた英語教育についても軍隊での英語教育との対比という形で紹介している。

いま取り沙汰されている現在の英語教育や入試制度の英語の問題と、本書がどのようにつながるのかと思う方がいらっしゃるかもしれない。現在の問題は、「グローバル人材育成」という財界からの要望を政府が受け、文部科学省が具体的な施策として行なおうとしているものだから、昔の日本軍の英語教育と関係ないと思ってしまうのは無理もない。いま求められている「グローバル人材」とは海外とのビジネスで通用する英語が使える人材という意味であり、軍事行動や軍事技術で活かすための英語力ではないのだから。

けれども、国が抱える英語教育と入試制度を考える上で、過ちを含めて過去の事例と正面から向き合い、何が正しく、何を間違えていたのかを知るのがとても大切だということを、本書を読んでみてよく理解できた。読むのにちょうどよいタイミングだったのである。

読んでみたところ、ほとんど知らなかったことばかりで面白かった。他の人も同じだろうが、僕を含めて一般常識として言われているのは次のようなことだ。「

スタンダード佛和辞典・和佛辞典」という記事の中で「徳川幕府軍ではフランス語の号令が使われている。」と紹介したこともある。

- 明治新政府軍は軍事技術をフランス語や英語で学んでいた。

- 太平洋戦争中、英語は適性語であるから使用が禁止されていた。カタカナの野球用語も日本語に置き換えられた。

これはこれで正しい。けれども本書によると明治新政府軍どころか、ペリーが浦賀に来航して以来、海防の必要性から江戸幕府軍は軍艦を操縦するのに必要な技術だけでなく、大砲など軍事技術を扱うために必要なあらゆること、兵法や軍事教練だけでなく、物理学や化学、天文学、機械学、数学などを早急に吸収しなければならず、教える人もテキストもなかったため、フランス人やイギリス人の軍人が先生となりフランス語や英語のテキストを使って行われたという。

もちろん日本語の使用は認められない。授業に使用されるフランス語や英語の授業もその言語で行われていた。そして、わずか1年の学習と訓練で軍艦を操船できるだけの成果が得られたのは驚異的なことだった。

また、太平洋戦争中に英語の使用が禁止されていたことについては、日常の生活ではそのとおりであるが、一般人が通う高等小学校、旧制中学、そしてエリートが進む旧制高校、帝大などでは敗戦まで英語の授業が行われていたそうだ。しかし英語は必須教科ではない。英語が教えられていたのは全国の高等小学校のうち1割程度だった。しかし、戦況が悪化し敗戦間際になるにつれて生徒は防空壕堀りや軍需工場などで勤労奉仕をするため、実際の授業時間はどんどん削られていった。

そして敗戦後まで英語が教えられていたことが戦後、米軍占領下での政策をスムーズに行うための大きな役割として英語教育が利用された。(参考:「

https://ja.wikipedia.org/wiki/日本における英語」)海軍で学んだ軍人らの英語力は、日本の再軍備の過程で利用され、その後彼らは国家機関や大学などの公職に就くのである。占領軍は彼らの英語力を利用するため、彼らの戦争犯罪を無いものとして処理していた。

1945年(昭和20年)9月15日発売の『日米会話手帳』は、年末までに360万部の売上を超えた。1946年(昭和21年) - 1951年(昭和26年)には、平川唯一アナ(英語ブームの元祖火付け役ともいわれる)によるラジオ講座『英語会話』が人気を呼んだ。軍国主義から解放され、アメリカの豊かな生活にあこがれる中で戦後の英語ブームがおこったのである。これは占領政策を行なうアメリカにとって好都合なことだった。逆に、心の中で戦争を引きずり英語を毛嫌いする人たちがいたことも事実である。

本書の章立てと大項目は次のとおりである。

序章 英語教育の敗戦

第1章 近代陸海軍の創設と外国語

幕末の軍制改革と西洋列強

明治政府による日本軍の近代化

第2章 日本軍の外国語教育はどう変遷したか

日清・日露戦争から第一次世界大戦へ

軍縮期からアジア・太平洋戦争まで

第3章 アジア・太平洋戦争期の英語教育

昭和陸軍の英語教育

昭和海軍の英語教育

第4章 戦後日本の再建と英語

英語教育の振興策と親米国民の育成

旧日本軍の語学的遺産

戦前と戦後の連続性

陸軍と海軍では外国語教育の状況が大きく異なるし、士官学校の予科と本科、陸軍幼年学校が異なると状況は違う。時代や戦況の変遷によってどの重視する外国語は変わっていくし授業時間数も変わる。そして日本を取り巻く国々の覇権の変化の影響も受ける。またときには実用的な音声学習が行われたこともある。本書にはこれらが詳しく書かれているわけだが、ここで大ざっぱに解説することには無理がある。

印象に残ったことだけ、ピックアップして紹介しておこう。

- 幕末には欧米列強の植民地化の脅威により海防の必要性が増し、軍事技術や科学を習得するためにフランス語や英語の習得が急がれたこと。授業は原語で行われていたこと。

- 薩摩藩と長州藩では、それぞれ別に外国語教育が行われ、軍事力を強化していたこと。

- 幕末から太平洋戦争まで言えることだが、日ごろ外国人を目にしない生活をしているし、音声教材もない時代のことである。小袖や袴を身に着けた武士や軍服を着て外国語を必死に学ぶ姿を想像するのは楽しい。彼らはそれぞれ時代の超エリートたちだったわけだが、外国語で科学や技術、軍事を学ぶ苦労は並大抵のものではなかったと思う。理数系が弱い人もいたはずだし、落ちこぼれた人もいたはずだ。

- 戦争をするためには、諜報活動だけでなく、相手国の文化や技術レベル全般、文化や国民性を知るためにその国の言語習得が重要だったこと。つまり仮想敵国、敵国の言語習得は極めて重要。

- 明治初期には近代化を推進し、学術の遅れを取り戻すため、軍だけでなく産業、学会などあらゆる領域で西欧語の習得が重要だったこと。

- 日清・日露戦争時には朝鮮語、ロシア語、中国語の習得が重要だったこと。しかし朝鮮語習得は軽んじられていた。

- 海軍(の兵学校)では早い段階から英語重視の外国語教育が行われ、太平洋戦争敗戦時まで続いていたこと。

- 陸軍の出世コースは幼年学校出身者である。幼年学校ではドイツ語が熱心に教えられ、東条英機もドイツ語を学んだ。英語が軽視されていたため、米軍の戦力や戦況の判断の過小評価につながった。太平洋戦争敗因のひとつである。

![]()

- 陸軍幼年学校で後の軍中枢部の軍人たちが、その幼年期にドイツ語を学んだことは、ドイツへのあこがれ、ドイツ信仰となり後の日独伊三国同盟へつながったという見方をしている。言語の選択は軍の内部に学閥のような言語別グループを形成する。

- 陸軍へは旧制中学で英語を学んだ者も入隊したが、彼らは出世コースからは外れており、彼らのもつ英語力が戦況判断や戦略決定に影響を与えることはなかった。

- 僕は中野区民であることから、陸軍中野学校に関する解説が興味深かった。英語教育を軽視した誤りに気付いた陸軍は、スパイ養成所として設立した陸軍中野学校で英語教育に力を入れる。しかし、それは1943年のことであり手遅れだった。設立1年目には英語の授業が行われたが、戦況悪化のため2年目からはゲリラ戦をするための教育に切り替えられた。2年目に入学したのが第二次世界大戦終結から29年の時を経て、フィリピン・ルバング島から日本へ帰還を果たした若き日の

小野田寛郎さんである。

- 満州事変以後、一般の学校で使われていた教科書は軍事色が濃い内容になったが、海軍系、陸軍系の士官学校で使われていた教科書は実用英語が重視され、文学的色彩の強いもの、教養的な内容が多いという逆転現象が生じていた。

- 軍需工場で働く少年工員たちにも英語が教育されていた。技術を学ぶためには工業英語が必要だった。

- 大東亜共栄圏という構想を実現するために、南方諸国に侵攻した日本軍は、言語別に簡単な会話集を作って使用していた。そこに書かれている例文は「抵抗すると撃つぞ。」、「食糧を持ってこい。」、「米兵を見かけたら報告せよ。」、「俺が恐いか?」、「そこに穴を掘れ!」など「実用的」なものだった。

- ポツダム宣言の受諾時に重大な翻訳ミスがあった。日本はポツダム宣言を「黙殺する」と書いたが、「拒否する」という意味の英語に誤訳されてしまった。そのために連合国は徹底的に日本を叩くという決定をし、広島と長崎への原爆投下に至った。誤訳がなければ原爆投下はなかったかもしれないと本書が参考にしている本には書かれている。(僕は、どちらにせよ原爆は投下されたと思っているが。)

印象に残ったのはこれらのことである。いまクローズアップされている英語教育の問題、英語民間試験の問題は、もともと財界の要請を政府が受け、文部科学省が計画、実施しようとしていることである。財界の要請とは「使える英語」、「世界に通用するグローバル人材」ということであり、リスニングに加えて小学校3年生以降に英会話を学ばせるというものだ。しかし、これを満足に教えられる教師は不足しており、実施する段階でさまざまな問題が生じている。

現在の児童や生徒の状況、学校や教師の状況に対して、財界や文部科学省の新学習指導要領が設定した条件が高度過ぎるためだと僕は考えている。そして複数の民間業者を使うことによる不公平・不公正、あまりにも拙速な導入スケジュールにも大きな問題をはらんでいる。被害をこうむるのは子どもたち、受験生であり、中期・長期的には国の経済活動にも被害が生じるのだと思う。

実用英語、使える英語を習得するという大枠は正しい、けれどもそれを実施する段階で、さまざまな無理を強いることが行われてきており、さらにそのペースが加速している。

本書では英語だけでなく外国語教育全般の歴史を解説している。ビジネスや科学、技術推進のために使えるようにするのが目標ならば実用に耐える英語力をつけるための教育に力を入れるのは当然だろう。しかし、それをすべての児童と生徒に学ばせるべきかという点では、議論の余地があると思う。

また、国の安全保障という観点で考えるのであれば英語だけでなく他の外国語も重視すべきであろう。現在の防衛大学校では英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語、朝鮮語、アラビア語、ポルトガル語の8カ国語を開講しているが、必修は英語だけで、英語以外は1年生が選択必修、2年生が選択に過ぎない。3学年以降は専門教育に則した専門英語、安全保障や防衛学に関わる軍事英語などの発展的な科目を学ぶとしている。また海外からの訪問学生のエスコート、海外士官学校への覇権、国際士官候補生会議などの機会で実践的な英語運用力が試されることもある。実際、日米合同軍事演習などの使用言語も英語であり、意思疎通にはアメリカ軍の軍事用語の理解が不可欠である。

そしてもし、平和を希求する国際人としてのグローバル人材を求めるのであれば、英語一辺倒の外国語教育は間違っている。EU諸国では「複言語主義」がとられている。これは本書の最後にも紹介されているが、EU加盟国には学校で2つ以上の外国語の学習機会を与えることを義務づけている。このことは前回紹介した「

英語教育の危機 (ちくま新書):鳥飼玖美子」の最終章でも著者の鳥飼先生が強調されており、真の国際人を目指すための要件として提案されている。日本にとってアジア諸国の言語習得は非常に大切である。

英語教育さえ満足にできないのに、2つ以上の外国語の習得なんて夢のまた夢というのが、大方の日本人の感覚だろう。幸い僕は英語とフランス語は会話も含めて習得したが、この年齢になって、あと1言語増やすのは並大抵の努力では実現しない。次に学ぶのなら、ロシア語か中国語、ドイツ語のうちから選ぶと思う。ロシア語と中国語は少しだけかじったことがある。(参考:

フランス語関連の記事を検索)

国の行く末を左右する小学校から大学での外国語教育は、歴史を通じて学習した事例、そして目標をどの範囲に設定するか、そして何より重要なのは、どのようにすれば現実的に実現可能なのかを、じゅうぶん時間をかけて考えるべき問題だと思うのだ。

最後に、本書の「はじめに」と「最後のまとめ」を記載しておこう。著者のお考え、本書執筆の動機がよくわかるはずだ。

はじめに

明治以降の約150年に及ぶ日本の歴史は、1945(昭和20)年の敗戦を境に、強大な陸海軍力で戦争に明け暮れていた前半期と、日本国憲法の歯止めによって平和を謳歌できた後半期に区分できる。しかし近年、戦後日本の枠組みを大きく変えうる集団的自衛権の行使容認や改憲論などの動きが強まっている。

そうした事情を背景に、本書では、これまであまり論じられてこなかった日本軍における英語教育の知られざる実態を明らかにしたい。なぜ、日本軍の英語教育なのか。そこに、近代日本の外国語教育が抱えてきた問題が端的に表れているからである。

明治政府は欧米の先進的な技術や文化を摂取することで急速な資本主義化、近代化を成し遂げたが、それらはすべて外国語を介して行われた。そのため、初期の大学・高等教育機関は外国語(特に英語)で授業が行われ、旧制高校ではカリキュラムの3分の1以上の時間が外国語教育に充てられていた。

中央集権的な近代軍隊の創設においても、オランダ、フランス、イギリス、アメリカ、ドイツなどの兵書を翻訳し、軍事顧問を招くなどして最先端の軍制や軍事理論を取り入れた。そこからわずか30~40年ほどで日清・日露戦争に勝利するまでになったのは、西洋の軍事学や軍事技術の摂取に成功し、欧米列強と軍事的・外交的に連携できたことが大きい。この一連の過程でも外国語は必要不可欠だった。

人間が外国語を学ぶ究極の目的は、言語も文化も異なる他者との意思疎通を図り、平和的に共存するためであろう。だが、歴史を振り返るならば外国語教育は軍の近代化と一体のものとなり、日本の帝国主義への道のりを下支えしたことも事実である。

一方で、その終焉をもたらした一因もまた外国語教育にあったのではないか。アジア・太平洋戦争期に、東条英機ら幼年学校出身の陸軍中枢部は英語をほとんど学んでおらず、アメリカやイギリスの実力や作戦を正しく認識しないまま無謀な戦争指導を行なった。敵を知るために日本語教育を徹底したアメリカ軍とは対極的に、日本陸海軍の士官養成学校では英語教育を大幅に縮減し、語学将兵の育成機関も創設しなかった。こうして、相手をリアルに認識できないまま、敗戦に至った。

その結果、日本人の犠牲者は民間人を含めて310万人、うち軍人軍属は230万人という悲惨な事態を招き、交戦国や周辺アジア諸国の人々にも膨大な犠牲を強いることになった。

なぜ的確な対外認識や情勢判断が行われなかったかについては、インテリジェンス(情報活動)や組織論などの観点から、すでに多くの優れた先行研究があり、いまも研究が続けられている。しかしながら、米英軽視につながった根底にある日本軍の英語教育についての研究は、ほとんどないと言わざるをえない。

いったい軍内部でどのような外国語教育が行われてきたのか、そこにいかなる問題があったのか、また軍の指導者らの英語能力と対外認識はどの程度だったのかといった個別の話となると、ほとんどが闇の中である。

さらに、第二次世界大戦末期にはアメリカ軍および日本海軍の中に、すでに戦後の復興を見越した英語教育の方針が芽生えていた。そうした戦前と戦後の連続性にも目を向ける必要があろう。

しかしながら、実態を詳らかにするには、軍関係の資料の破棄や散逸が甚だしい状況を乗り越えなければならず、また外国語教育史研究のノウハウが欠かせない。そこで本書では、筆者が30年以上研究してきた英語教育史の視点から、英語を中心とする日本陸海軍の外国語教育について、教育課程、教授法、教材、人物誌などの分析を交えながら考察を試みる。

執筆にあたっては、先行研究はもとより、筆者が収集してきた資料、防衛研究所、靖国偕行文庫、昭和館、海上自衛隊の術科学学校などに所蔵されている一次資料、学校沿革史資料、教科書、同窓会資料などを活用し、さらには当時の教官・生徒だった約50名に直接取材することで、史実を正確に再現することに努めた。

なお、戦争と英語教育の関係をトータルに明らかにするためには、次の3つの領域の研究が必要になる。

(1) 英語教育関係者が、戦争と英語教育との関わりについてどんな言動をとったか。

(2) 一般の学校教育の現場で、英語教育が若者をどう戦争に駆り立てたか。

(3) 陸海軍での英語教育の実態、目的、効果はどうだったのか。

このうち(1)については、川澄哲夫が太平洋戦争期における英語教育関係者などの発言を『資料日本英学史2 英語教育論争史』(大修館書店、1978)に収録し、宮崎芳三も『太平洋戦争と英文学者』(研究社出版、1999)で検証している。(2)については、筆者が本書の姉妹編である『英語教科書は<戦争>をどう教えてきたか』(研究社2015)を刊行した。本書は残された(3)の課題に取り組んだものである。

本書は、まず序章で日本軍の外国語教育の問題点をアメリカ軍の日本語教育との対比において考察し、英語教育の不備が敗戦に与えた影響について問題提起する。

第1章では、幕末・明治初期の近代陸海軍の創設課程での西洋列強との関わりと、そこでの外国語教育の役割を見ていく。

第2章では、日清・日露戦争からアジア・太平洋戦争の敗戦に至るまでの日本軍の外国語教育の変遷を通史的に概観しながら、その特徴と問題点を考察する。

第3章では、アジア・太平洋戦争期の陸海軍諸学校における英語教育に焦点を絞り、その実態と欠陥について考える。

第4章では、敗戦占領期における英語教育の戦略的な位置づけの変化を日米双方の視点から論じ、旧日本軍の語学的遺産および再軍備を含む戦前と戦後との連続性について考察し、最後に現代への教訓を提示する。

未来を誤らないためには、過去との真剣な対話が必要である。悲惨な戦争を繰り返さないためには、近代日本が抱えてきた問題としっかり向きあわなければならない。そのためにも本書では戦前の日本軍がいかなる外国語教育を行い、世界と関わってきたか、そこにいかなる問題があったのかを「英語」という切り口で明らかにしたい。

本書最後のまとめ

最後に、日本軍の外国語教育の歴史から、いま私たちが何を学ぶべきなのかを考えてみたい。

平成の今日、日本の政府や経済界は「世界と戦える」グローバル人材育成という旗印のもとに「スーパーグローバルハイスクール」や「スーパーグローバル大学」に補助金を交付し、英語が使えるエリート作りに特化した英語教育政策を進めている。

しかし、日本のような英語を日常的に使わない環境では、一般の学校教育で英語のエキスパートを育成することは至難の業である。すでに見たように、戦前の超エリート集団だった陸軍士官学校や海軍兵学校でさえ、通常の授業によって実用的な英語を使いこなせる将校を育成することは困難だった。そこでの外国語教育には、実用的な意義だけでなく、教養的な意義づけをされていたのである。

他方、アメリカ軍は陸軍士官学校や海軍兵学校とは別組織の日本語学校を設立し、語学的才能に恵まれた人材を集めて、少人数による集中訓練で、軍事目的に特化した語学教育を行なった。実用的・合理的なプラグマティズムを背景にしたアメリカらしいやり方である。

そうした歴史から学ぶならば、高度な英語力を持つグローバル企業戦士の育成を一般の学校に求めるべきではない。限られたエリートへの重点投資は全員に学びを保証すべき「国民教育」としての戦後教育システムとは相容れず、多くの子どもたちのニーズともあわないからである。企業が求める人材育成は、本来的には企業の責務である。

外国語を英語に限定する目下の政策も危険である。政府は、大学の授業を英語で行えば補助金を出すといった自己植民地化のような政策を続けるなど、小学校から大学まで、世界で例のないほどの英語一辺倒主義を推進している。

2015(平成27)年度大学入試センター試験の外国語科目の受験者52万4201人の内訳は次のようなものであった。

英語 52万3354人(99.8%)

中国語 427人(0.081%)

韓国語 143人(0.027%)

フランス語 142人(0.027%)

ドイツ語 135人(0.026%)

本書で見てきたように、外国語学習は対外観や世界観にまで影響を与える。言語はその背景にある文化と切り離しがたく結びついており、外国語を学ぶことは相手国の文化への興味や共感を促進することと密接につながっている。英語だけを学び続ければニューヨークやカリフォルニアがどこにあるかを地図で示すことはできても、隣国である韓国の大邱(テグ)や光州(クワンジュ)の場所を知らないままになる可能性がある。これで本当に「グローバル人材」を育成できるのだろうか。

軍隊の場合はなおさら変化に富んだ世界情勢に機敏に対応した戦略が求められ、外国語教育もそれに対応して変化を迫られる。ところが、日本の陸軍は太平洋戦争でアメリカやイギリスと直接対峙するようになってもなお、最大の比重をロシア語に、次いでドイツ語に置いていた。軍の戦略に外国語教育が対応していなかったのである。一方、海軍はいわば英語一辺倒だった。それは逆に言えば、ほかの外国語に関心が薄かったということでもある。とりわけ中国語などのアジア系言語への備えは陸海軍ともの不十分だった。

今日の日本政府の英語一辺倒主義的な外国語教育政策は、あたかも戦前の陸海軍の外国語教育が固定化されすぎた結果、情勢の転換に対応できなかった事態を思い起こされる。また、周辺のアジア諸言語への関心の薄さも陸海軍時代と変らない。

英語は決して「世界共通語」などではない。世界で約72億人の人口のうち、約60億人は英語を使えない。世界には6000を超す言語と、それらを話す多様な民族が共生している。そうした多様性に対応した外国語教育の機会を保障することこそが、世界を正しく認識し、世界の人々と平和的に共存するための条件ではないだろうか。

アメリカは2001年の9.11同時多発テロの一因がイスラム圏などの言語や文化への無理解であったことを反省し、2006年に「国家安全保障言語構想」(National Security Language Initiative)を策定した。そこでは、学校での外国語教育を強化し、それまで手薄だったアラビア語、中国語、ロシア語、ヒンディー語、ペルシャ語などを重点言語に指定している。

二度と戦争を起こさないという誓いのもとに発足したヨーロッパ連合(EU)では、28カ国が加盟し、24の言葉が公用語となっている(2015年3月現在)欧州評議会の言語政策は複言語主義で、加盟国には学校で2つ以上の外国語の学習機会を与えることを義務づけている。これは母語だけの閉ざされた世界を脱却し、異なる言語と文化を知ることで世界観を広げ、異質な他者に対する寛容的で友好的な地球市民を育成するためである。偏狭なナショナリズムを脱却し、相互理解を深めることこそが、真の安全保障だという考え方なのである。

日本においても、英語のみならず、多様な言語と文化を学ぶ機会を充実させる必要がある。世界の諸民族、とりわけ近隣諸国との友好・親善関係を保ち、戦争を起こさないことこそが、戦前の歴史から学ぶべき最大の教訓なのである。

日本は無条件降伏と東西冷戦体制化で、アメリカに従属する体制となった。本書で見てきたように、そこにはアメリカの軍事戦略とともに、文化工作としてのソフト・パワー戦略があった。英語教育振興政策もその一環であり、日本人を親米国民へと育てるために貢献した。

英語一辺倒主義に加えて、日本はインテリジェンスの面でもまたアメリカに大きく依存している。例えば、ブッシュ政権の対イラク戦争(2003)では、戦争の口実だった大量破壊兵器など存在しなかったにもかかわらず、日本政府(小泉政権)はアメリカ情報を信じてイラク攻撃に賛同し、自衛隊をイラクに派遣した。

「大本営発表」も過去のものではない。2011年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所での炉心溶融事故の際、日本の政府、マスコミ、原子力ムラの御用学者らは「大本営発表」を流し続けた。真実を伝えず楽観的な情報を流した結果、子どもたちを含む多くの住民が放射能に被曝させられた。

このとき、真実を知る唯一の手段は海外のメディアにアクセスすることだった。日本では隠されている真実が、海外では報じられていたからである。例えばドイツ気象局は日本列島付近での放射性物質の拡散予測をインターネットで流し続けていた。。外国語の必要性を痛感させる事例である。

このように戦前の70余年に及ぶ日本陸海軍の外国語教育は、戦後の私たち自身を見つめ直し、未来のあり方を考える上で、苦くも貴重な教訓を提供している。そこから謙虚に学びたい。

関連記事:

英語教育の危機 (ちくま新書):鳥飼玖美子

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/55e29cb3c3edbacc40a49839fe632970

英語の授業は英語で - 新学習指導要領案

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/f40af01f96de42d43000248e8b310478

次期学習指導要領(高等学校、数学、情報)について思うこと

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/89d69b96a16b12ec3901564f09785874

メルマガを始めました。(

目次一覧)

![]()

応援クリックをお願いします。

![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]()

![人気ブログランキングへ]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

「

英語と日本軍 知られざる外国語教育史:江利川春雄」(

Kindle版)

![]()

序章 英語教育の敗戦

- 軍隊と外国語教育

- 帝国国防方針と仮想敵国

- 外国語教育の問題点

- 日本語要因要請計画

- アメリカ海軍の日本語教育

- 日系二世と陸軍情報部語学学校

- 海賊版の作成と兵士向け日本語教材

- 日本語教育とインテリジェンスの結合

- 露呈した英語教育の欠陥

- 近代日本の縮図としての日本軍

第1章 近代陸海軍の創設と外国語

幕末の軍制改革と西洋列強

- 海防と外国語

- オランダ海軍による伝習風景

- 外国語教育の拡大

- 明治政府に先んじていた紀州藩

- 幕末の軍近代化と外国語

明治政府による日本軍の近代化

- 近代陸海軍の創設

- 士官養成制度の整備

- 陸軍兵学寮のフランス式教育

- ドイツ学の振興

- 英学本位制をとった文部省

- 海軍士官教育と横須賀学舎

- 海軍兵学寮の教師たち

- 独自教材でも教えた海軍兵学寮

- 西洋モデルの異色から自立へ

第2章 日本軍の外国語教育はどう変遷したか

日清・日露戦争から第一次世界大戦へ

- 日清戦争と朝鮮語

- 見下された中国語

- 陸軍士官学校で英語教育開始

- 義和団事件と外国語学奨励規則

- 情報戦と英語

- 幼年学校の矛盾した主張

- 幼年学校の恵まれた学習環境

- 語学と出世

- 海軍予備校の英語力

- 「受験英語」化する日本軍の語学

- 海軍における英語教育の目的と内容

- 堀英四郎の英語指導

- 「英学」の時代から「英語教育」の時代へ

軍縮期からアジア・太平洋戦争まで

- 海軍教官としての芥川龍之介

- 軍縮時代の外国語教育

- 陸軍士官学校予科の新設

- 英語教授法の転機

- 三国同盟と外国語教育

- 南方侵攻と大東亜語学

- 大東亜共栄圏の英語

第3章 アジア・太平洋戦争期の英語教育

昭和陸軍の英語教育

- 幼年学校の復活と英語

- 幼年学校の優れた英語教官

- 独自の英語教科書を作成

- 生徒たちの回想

- 日中戦争後に急拡大した士官養成

- 士官学校予科の入試問題

- 段々と薄くなる英語教科書

- 陸軍中野学校の外国語教育

- 少年工員への英語教育

- 旧制高校のような授業

- 江本茂夫とオーラル・メソッド

- 英語の達人を冷遇した陸軍

- 陸軍大学校の軍事英語と対米認識

- 幼年学校の外国語教育への批判

- 東京裁判での断罪

昭和海軍の英語教育

- 英語に特化した海軍兵学校

- 文学色が強い英語教材

- イングロットの功績

- 予科練でも英語を教えた

- 予科練用の英語の教科書

- 英語重視を守った海軍兵学校

- 戦時の英語教育

第4章 戦後日本の再建と英語

英語教育の振興策と親米国民の育成

- 「黙殺」の英訳で歴史が変わった

- 対日占領政策と英語教育の振興

- 英語ブームとアメリカへのあこがれ

- 親米日本人の育成とアメリカのソフト・パワー

旧日本軍の語学的遺産

- 「温存」されたエリートたち

- 体操の号令まで英語の海軍兵学校予科

- 兵学校予科の授業風景

- 焼却をまぬがれた教科書と試験用紙

- 海軍兵学校本科の英語授業

- 幼年学校で英語教育を継続

戦前と戦後の連続性

- 戦後復興を支えたエリート集団

- 再軍備と旧軍人たち

- 歴史から何を学ぶか

主要参考文献

おわりに

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]()

![人気ブログランキングへ]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()