「

素粒子論のランドスケープ2:大栗博司」

内容紹介:

2012年出版『素粒子論のランドスケープ』の続編。

その後、50年前に予言されたヒッグス粒子が発見され、100年前に予言された重力波が直接観測されて宇宙に新しい窓が開いた。

超弦理論の研究でも、量子情報理論との深い関係が明らかになりつつあり重力の謎の解明に新しい角度からの挑戦が始まっている。

その間、著者が科学的アウトリーチの一環として雑誌への寄稿や対談・座談会の中から厳選をしてまとめたのが本書である。

素粒子物理学はどこへ向かうのかを探る。

2018年4月18日刊行、339ページ。

著者について:

大栗博司(おおぐりひろし):ホームページ:

http://ooguri.caltech.edu/japanese

カリフォルニア工科大学ウォルター・バーク理論物理学研究所所長、フレッド・カブリ冠教授、数学・物理・天文部門副部門長。東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構主任研究員も務める。1962年生まれ。京都大学理学部卒、東京大学理学博士。東京大学助手、プリンストン高等研究所研究員、シカゴ大学助教授、京都大学助教授、カリフォルニア大学バークレイ校教授などを歴任。専門は素粒子論。2008年アイゼンバッド賞(アメリカ数学会)、高木レクチャー(日本数学会)、09年フンボルト賞、仁科記念賞、12年サイモンズ研究賞授賞。アスペン物理学センター所長、アメリカ数学会フェロー。著書に『

重力とは何か』『

強い力と弱い力』(ともに幻冬舎新書)、『

大栗先生の超弦理論入門』(ブルーバックス、講談社科学出版賞受賞)、『

素粒子論のランドスケープ』(数学書房)、『

数学の言葉で世界を見たら』、『

マンガでわかる超ひも理論』(監修、サイエンス・アイ新書)がある。

大栗先生の著書:

書籍版:

Amazonで検索

Kindle版:

Amazonで検索

理数系書籍のレビュー記事は本書で363冊目。

2012年に刊行された「素粒子論のランドスケープ」(

紹介記事)の続編が今日発売された。著者の大栗先生からありがたいことに本書を出版前にお送りいただいたので、さっそく読ませていただいた。大栗先生、ありがとうございました。

販売状況、アマゾンでの在庫状況を出版社に問い合わせたところ、次のようなご返事をいただいた。(この部分はアマゾンでの販売の問題が解決したら削除する予定。)

-----------------------------------------------------------------

アマゾンの1-2ヶ月以内の表示ですが、皆様にご迷惑をお掛けして申し訳ないところです。予約分を含めて取次書店様には搬入はしているのですが、アマゾンでの表示改善になっていないのが実情です。数日中には改善することと思います。

honto サイトでは、24時間以内に発送、の表示になっております。

主要書店の店頭には既に並んでおります。

また、前著「素粒子論のランドスケープ」は、出版社として、在庫を切らしたことはないのですが、他の書籍を含めてアマゾンサイトで現状のような表示が、頻繁に起こります。こちらも取次さんへの働きかけを行っておりますので、そう遠くないときに改善されるはずです。

(明確な日にちを申し上げられないのが、大変申し訳ないところです)

実は、前著は、最近第3刷を発行いたしましたので、小社在庫は十分ございます!!

-----------------------------------------------------------------

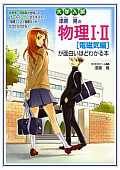

大栗先生がお書きになった一般市民向けの物理学書籍として最後に刊行された本は、2013年夏に刊行された『

大栗先生の超弦理論入門』(ブルーバックス、講談社科学出版賞受賞)が最後。物理学ファンには5年ぶりで待望の1冊だ。

これまで6年間の雑誌への寄稿や対談・座談会の中から厳選をしてまとめたのが本書である。大栗先生は超ご多忙な研究生活をされながら、一般市民向けの科学アウトリーチ活動も(以前にも増して)精力的になさっていた。

先生のご活動は物理学教養書3部作の執筆と同時進行で行っていた朝日カルチャーセンター新宿教室での講座から、日本各地での市民向けの講座に拡がり、日本科学未来館で公開された3Dドーム映像作品『

9次元からきた男』の監修をされ、対談や座談会も仏教者、小説家、建築家、文芸評論家、アーティストなど活動範囲をますます広げている。

先生ご自身がブログでお書きになった紹介記事がこちら。

『素粒子のランドスケープ2』出版

https://planck.exblog.jp/29414928/

本の帯には「ヒッグス粒子が発見され、重力波が観測された後、素粒子物理学はどこに向かうのか。」と書かれている。

そうなのだ。これら2つの偉業はすでに過去のものになりつつある。超弦理論の検証はまだまだ先のようだし、最近話題になり始めた暗黒物質もまだ確証が得られていない。これからしばらくは、物理学ニュースでワクワクする体験は望めないのだろうか?科学ファンの多くがそう思っているかもしれない。

しかし、本書を読むとそれが杞憂だとわかる。この6年だけでも研究は着実に進んでいるのだ。「その後の進展」が気になる科学ファン、物理学ファンの必読書と言ってよい。また座談会や対談の記事からは、大栗先生の誠実で真摯なお人柄が感じとられ、遠い存在と思えていた超一流の理論物理学者でいらっしゃる大栗先生への親近感が湧いてくる。

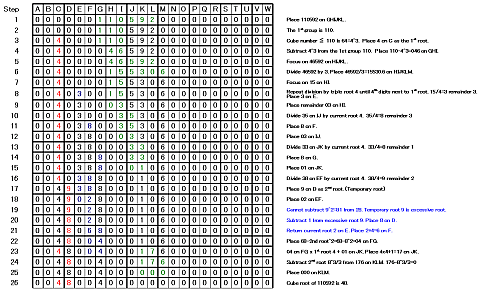

収録されている記事は25本。全部紹介するのは無理だから印象に残った記事、嬉しかった記事、考察を深めることが記事17本についてだけ感想を書かせていただいた。前著が記事を難易度によって3つに分けていたのに対し、本書は☆ひとつの一般市民向け記事と☆2つの物理学ファン・専門家向けの2つのレベルで難易度を区別している。

第I部 重力と超弦理論を語

超弦理論が予言する驚異の宇宙 ☆

先生の既刊の3冊の科学教養書ですでに紹介されている「トポロジカルな弦理論」、「空間は幻想である」、「重力のホログラフィー原理」、そして科学教養書には書かれていない「ブラックホールの防火壁問題」をより深く掘り下げ、さらにそれらの関係を解説しているのがとてもよかった。

ブラックホールに落ちるとどうなるか? ☆

ブラックホールのホーキング放射や情報問題は1990年代になって超弦理論によって解消されたが、新たな問題が提示された。放射された光や粒子がブラックホールの情報を担っているということは、放射とブラックホールが「からみあっている」ことになる。事象の地平線を超えるときに何もないとすると、遠くに飛び去った放射とブラックホールとが「からみあっている」ことと矛盾してしまうのだ。これはまだ解決していないとても興味ぶかい問題である。2月に逝去されたホーキング博士に、この謎が解明されるまで生きていてほしかった。

大江健三郎、三浦雅士、原広司との座談会:空間象の変革に向けて ☆

大栗先生と小説家、建築家、評論家で行われた座談会だ。とても面白く読めた。大江健三郎さんも大栗先生の物理学3部作を読まれていることに驚いたし、評論家の三浦雅士さんは『重力とは何か』と『大栗先生の超弦理論入門』を書評や評論で取り上げていらっしゃるそうだ。座談会のテーマは「空間とは何か」である。

3人の先生方は、僕が想像していたよりもはるかに深く、そして正確に大栗先生の著書を理解されていた。大江さんは大栗先生の本を「独特の文章」だと表現され、「読み手に自覚させるように語られている。それに乗って読み進むうち新しい理解を経験する」と説明されている。

アリストテレスからニュートン、アインシュタイン、量子力学、超弦理論に至る空間概念の変革、「空間は幻想である」に至るまで大栗先生の解説が続き、話題は「暗黒物質」や「暗黒エネルギー」にまで及んでいく。一流の文化人の先生方が、最前線の物理学をどのように受け止めていらっしゃるかがわかり、3人の先生方の視点や捉え方の違いを楽しむことができた。

一般相対論と量子力学の統合に向けて ☆☆

日本物理学会誌に寄稿した専門家向けの記事。僕にはとてもありがたかった。場の量子論の紫外発散、くりこみ理論、結合定数、有効理論、階層構造、散乱振幅の摂動展開、双対対応、Dブレーンと局在したゲージ理論、AdS/CFT対応、ブラックホールの情報問題、重力のホログラフィー原理、量子もつれなどについて僕は個別に理解していたが、素粒子物理学発展史のなかでそれらの理論がどの順番でどのように関連することで、提唱されたかよく理解できたからだ。

重力理論と量子もつれ ☆☆

ひとつ前の記事で解説された重力のホログラフィー原理、AdS/CFT、量子もつれがさらに深く掘り下げられ、互いの関係を示すことで創造される2つのブラックホール時空をつなぐワームホールという形で、最先端の時空構造理論が紹介される。「空間は幻想である」というのが僕には以前はピンとこなかったが、「時空間は量子もつれのネットワークのマクロな近似から現れるのかもしれない。」という将来へ向けての展望を知ったとき、「空間は幻想である」の意味が理解できた。

エドワード・ウィッテン京都賞受賞記念座談会:超弦理論の過去20年を振り返る ☆☆

2人の数学者、ウィッテン先生、大栗先生の4人による座談会。極めて高度な内容である。一般人が理解できなくてあたり前。しかし、この記事が本書でいちばん興奮した。初めて目にする専門用語が満載で、当然のように会話が進む。専門家がどのようなレベルで日常の会話をしているのかを知る機会はほとんどない。教科書レベルの知識と最先端の物理学にどれくらいの隔たりがあるのかすら想像できない。理論物理学者どうしだとさらに理解不能な会話が交わされるのだろうなと思った。ウィッテン先生の凄さ、そして先生でも解明できない世界の深遠さを感じることができる。理解できなくても筋書きについていけるのがこの記事のうれしいところ。

多次元のトポロジーの理論がいくつか言及されている。「ん?」と思ったのはウィッテン先生が自分で証明できない部分の厳密な証明を数学者に期待しているという箇所だ。ということはつまり、それまで言及されていた奇妙なトポロジーは物理的な実在だとみなしているのだろうか?そう思ったら背筋がゾクッとした。

話の流れは次のとおりだ。

1. 過去2回のインタビューを振り返って

2. 双対性には懐疑的でした

3. 超弦理論の双対革命を起こす

4. 何かを知ることと、なぜかを知ること

5. 数学者から見た物理学

6. 量子エンタングルメント

7. コバノフ・ホモロジー

8. ラングランズ対応とゲージ理論の双対性

9. 超リーマン面

10. 数学者との連携

11. 学生へのメッセージ

第II部 重力波の観測

重力波の直接観測で宇宙の新しい窓が開いた ☆

2016年2月11日のライブキャストは忘れることができない。あの日の感動がよみがえる記事だ。さらにKAGRAの役割が解説される。マルチメッセンジャー天文学の夜明けだ。この記事で僕は気が付いたことがあった。サイエンスZEROでは重力波のことを「空間のゆがみが波のように伝わる現象」と説明していたが、大栗先生は「重力の変化が波として伝わり、それが時空間のゆらぎとして観測される」と説明している。重力を実在性のある物理的対象としてお考えになっているのだと僕には読み取れた。

太陽の36倍と29倍のブラックホールの合体後の質量が太陽の65倍ではなく62倍になるという話。消えてしまった太陽の3倍の質量は E=mc^2 公式に従い、重力波のエネルギーになったという。これはサイエンスZEROでも説明されていた。興味深かったのは、この質量の足し算がホーキング博士が1971年に数学的に証明した「ブラックホールの地平線の面積は減少しない」という、いわゆる「面積則」を観測として確認したことになるということ。僕にとっては新しい知見である。

三浦雅士との対談:世界の見方を変える ☆

『9次元からきた男』をご覧になった評論家の三浦雅士さんとの対談。本書の対談の中で、僕にはいちばん得るものが多かった記事だ。現代物理学の死先端が、世界の成り立ちの基本を、実体的な考え方から関係的な考え方へ転換しているという三浦さんの捉え方を起点に、哲学、自然科学、社会科学それぞれの流れをお二人が確認しながら理解を深めていく。ご専門とされる領域が離れているにもかかわらず、お二人の対話は見事にかみ合っているのが印象的だった。知的レベルが高い方どうしだと、シナリオなしでも読み物として無駄な部分がまったく生じないのだ。

いちばんためになったのは「2.関係と階層」だった。また「3.超弦理論と次元」では僕が初めて知ることがらが書かれていた。それはこれまでのトポロジーは「点」を使って空間の形を分類するものであること、そして弦を使ってトポロジーを定義すると、これまでトポロジーが異なると思われていたものが、連続的に変化したりすることもある。つまり、空間の分類が、1次元的に広がった弦を使えば異なって見えてくるというのだ。弦を使って空間を観測して理論を作ると、これまでの幾何学の分類、空間の形とはまったく違った分類になることがわかってきたのだ。この考え方に従うと「弦の長さ」というのは点粒子の言葉での表現なので「幻想」になってしまう。点粒子をもとにしていた空間や時間の考え方を、まったく新しいやり方で考え直そうというのである。この新しい幾何学を使って重力と量子力学との統合の困難を解決しようと現在研究が進められている。

あと「12.9次元の世界と幻想としての空間」の中の「8次元と16次元と24次元には特別な格子(セルフデュアル格子)」があるという話が不思議だった。9次元の空間と1次元の時間をもつ世界は8次元(9次元-1次元)の世界と似た性質をもっているのだという。

第III部 ヒッグス粒子と対称性の自発的破れ

追悼 南部陽一郎博士 ☆

第III部でいちばん読み応えがあったのがこの記事だ。理論物理学の大先輩、南部陽一郎先生への追悼文。南部先生の研究や業績と、その意義、先見性を時系列に従って詳しく解説されている。大きな業績は1)対称性の自発的破れ、2)強い力のカラー自由度、3)弦理論の提案 であるが、南部先生のお名前がついていなくても、幅広い領域に興味をもっていた先生のアイデアをもとに発見された理論、影響を受けた物理学者の数は計り知れない。大栗先生にとって南部先生は恩人であり、1989年にシカゴ大学の助教授にしていただいたそうである。この記事を読むと南部先生が世界最高レベルの先見性をもたれてたこと、高潔なお人柄が伝わってくる。大栗先生の南部先生への感謝の気持ちがこもった記事だ。

ヒッグス粒子発見の次に来るもの

素粒子物理学の2012年の最大の話題はヒッグス粒子の発見だった。この発見により標準模型が完成した素粒子物理学は、次に何を目指すのか?それが「暗黒物質」や「暗黒エネルギー」である。そのような研究に対して投げかけられるのが「いったい何の役に立つのか?」という問いだ。この記事では「すぐには役に立たない研究」の重要性と果たす役割が大きいことを、過去の科学史の例を根拠に解説されている。未来につながる科学のあるべき姿だと僕は思った。科学がもたらす実利を辛抱強く待つ態度が社会や政治に望まれる。

第IV部 数学との関係

場の量子論 ☆☆

創刊50周年を記念して『数学セミナー』に「50年先への宿題」というテーマで寄稿された記事である。場の量子論は数学的にはまだ定式化されていないことを僕は知っていたが、具体的にどういう点で定式化できてないのか理解が不足していた。この記事を読んでようやく納得できた。つまり、1)紫外発散、2)摂動展開の発散、3)ランダウの特異点 である。ただし物理学では「有効理論」が成り立てばよいから、数学的な厳密性を無視してもよいという便利な考え方がある。摂動展開に頼らずにヤン-ミルズ理論を計算するために「格子ゲージ理論」があることも、本書で理解できた。「

物質のすべては光: フランク・ウィルチェック」の背景がよくわかって面白かった。

杉山明日香との対談 ☆

大栗先生の対談は女性ファッション誌にまで活動範囲を広げていた。女性にも科学に興味を持ってもらいたいというお気持ちからだろうと思った。そしてテーマはほとんどの女性が苦手意識を持つ数学である。『数学の言葉で世界を見たら』の刊行直後に、理論物理学の博士号とワインのソムリエの資格を持つ杉山明日香さんと行なった対談である。どうしても読みたかったので僕はKindle版で雑誌を買って読んでいた。ここに内容は書かないので読んでのお楽しみということにしておこう。

第V部 研究所の運営,異分野との交流

アスペン物理学センター ☆

アスペン物理学センターは、2013年にNHK「神の数式」で紹介された。大栗先生の「

職歴のページ」をご覧になるとわかるように、2016年から先生はこの自然豊かな研究施設の所長をされている。ウォルター・バーク理論物理学研究所の所長もされているから、さぞお忙しいことだろうと思った。山中伸弥先生も同じことだが、業績を積むにつれて本来学んでいない管理者としての業務を担うことになり、ご苦労が多いだろうと想像している。先生はこの研究施設の歴史やご自身とのかかわり、どのようにして自由な研究が行われているかを紹介されている。このような研究施設が日本にもあればよいのにと思った。研究の自由さという意味合いで、いちばん近いのが、きっと「

カブリ数物連携宇宙研究機構」なのだろう。

P.ゴダード、村山斉との鼎談:研究所の役割、数学と物理学の関係 ☆

大栗先生と「

カブリ数物連携宇宙研究機構」の機構長をされている村山先生とイギリスの「

ニュートン研究所」の初代副所長を務めたゴダード先生との鼎談。ゴダード先生によるイギリスの研究施設の話を中心に進行した。日本と異なり、イギリスでは伝統的に理論物理学者は数学科に所属するそうだ。また研究所設立には莫大な資金と十分な広さの土地が必要であり、運営には民間助成金がますます重要になってくる。「長」としての役割を担う科学者がお金の問題に苦労するのはどの国でも同じようだ。しかし、科学に無理解な人材をトップに据えることはできない。効果的で自由に研究できる環境を設計できるのは、業績と研究経験を積んだ科学者にしかできない仕事なのだ。大栗先生やゴダード先生のご尽力が、将来の偉大な発見につながることを願うのみである。

落合陽一、四方幸子との鼎談:アートとサイエンスの可能性 ☆

大栗先生とアート系の落合さん、四方さんの3人で行なわれた鼎談である。ビジュアル・アートは僕の守備範囲からいちばん遠い領域だ。アート系の人と話しても、日本語なのに僕には話をほとんど理解できない。それにもかかわらず、大栗先生はお二人と対等に会話をされている。いったい、これはなんだ?楽しそうに次々と話を展開する3人の先生方が別世界の人たちのように思えた。もし、この場に僕がいたとしたら一言も話すことはできなかっただろう。大栗先生はやっぱりすごい。僕にとってこの記事の難易度は☆☆☆☆☆である。

第VI部 朝日新聞WEBRONZA

内側から見た米国の大学入試制度 ☆

大栗先生が所属するカリフォルニア工科大学の入試制度の説明記事。東京大学の15分の1という少数精鋭の名門大学だ。学生の数と教授の数が3対1というのには驚かされた。およそ6000名の受験者から240名の新入生を選ぶ。試験に加えて、20名の教授が手分けして受験生の成績表、推薦書、エッセイ、課外活動の記録などを精査して選考するのだという。日本の大学と全く違うことに羨望を覚えた。この大学に入学できるだけでも名誉なことだなぁとため息をついた。しかし、入学は学生にとってスタートに過ぎない。将来ノーベル賞を受賞できるのは、他大学に比べてカルテクがダントツで多いとはいえ、入学した学生のうちほんの一握りなのだ。

「現在の基準で過去を裁く」ことの是非

「

科学の発見: スティーブン・ワインバーグ」の巻末に大栗先生が寄稿した解説文である。ギリシャの「科学」はポエムにすぎない。物理こそ科学のさきがけであり、科学の中の科学である。化学、生物などは二等の科学だ。数学は科学ではないなどの過激な言論、アリストテレスやプラトンは、今日の基準からすればいかに誤っていたかなど、容赦のない裁定に本書は欧米で科学者、歴史学者、哲学者をも巻きこんだ大論争になった。

大栗先生はこの解説で「ワインバーグ博士は禁じ手であることを承知したうえでの確信犯である。」とお書きになっている。僕の考えや感想は「科学の発見」の

紹介記事でお読みいただきたい。

このように内容が盛りだくさんで濃い本である。新しい知見を得ることができるし、深く考えさせられることが多い。書かれていることをすべて吸収するには熟読の繰り返しが必要だが、これまでに先生がお書きになった教養書からさらに踏み込んだ世界を見ることができる。

みなさんも、ぜひお読みになっていただきたい。

大栗先生、お忙しい中、本書をまとめてくださり、ありがとうございました。

関連記事:

素粒子論のランドスケープ:大栗博司

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/5201583450c82ac59cb4d71efe52b3d9

重力とは何か アインシュタインから超弦理論へ、宇宙の謎に迫る:大栗博司

http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/f63cdcd45ec542fa62d535b4cc715d69

強い力と弱い力:大栗博司

http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/06c3fdc3ed4e0908c75e3d7f20dd7177

大栗先生の超弦理論入門:大栗博司

http://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/75dfba6307d01a5d522d174ea3e13863

数学の言葉で世界を見たら: 大栗博司

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/8ffea17402dcf34e5991b154acef39d9

真理の探究 仏教と宇宙物理学の対話: 佐々木閑、大栗博司

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/6df5d9f8790904322b7e4db5e688fb39

ブログ執筆のはげみになりますので、1つずつ応援クリックをお願いします。

![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]()

![人気ブログランキングへ]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

「

素粒子論のランドスケープ2:大栗博司」

![]()

第I部 重力と超弦理論を語る

超弦理論が予言する驚異の宇宙

ブラックホールに落ちるとどうなるか?

重力とは何か

大江健三郎、三浦雅士、原広司との座談会:空間象の変革に向けて

一般相対論と量子力学の統合に向けて

重力理論と量子もつれ

誤り訂正符号とAdS/CFTの関係

エドワード・ウィッテン京都賞受賞記念座談会:超弦理論の過去20年を振り返る

第II部 重力波の観測

アインシュタインの予言が実証されるか

重力波の直接観測で宇宙の新しい窓が開いた

重力波の直接観測3つの意義

三浦雅士との対談:世界の見方を変える

第III部 ヒッグス粒子と対称性の自発的破れ

ヒッグス粒子とみられる新粒子ついに「発見」

ヒッグス粒子と対称性の自発的破れ

追悼 南部陽一郎博士

ヒッグス粒子発見の次に来るもの

第IV部 数学との関係

場の量子論

役に立たない研究の効能

杉山明日香との対談:科学を知れば,もっと豊かになれる

第V部 研究所の運営,異分野との交流

アスペン物理学センター

P.ゴダード、村山斉との鼎談:研究所の役割、数学と物理学の関係

落合陽一、四方幸子との鼎談:アートとサイエンスの可能性

第VI部 朝日新聞WEBRONZA

ついに太陽系脱出ボイジャー 36年の強運

内側から見た米国の大学入試制度

「現在の基準で過去を裁く」ことの是非

用語解説

事項索引

初出一覧

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]()

![にほんブログ村 外国語ブログ フランス語へ]()

![人気ブログランキングへ]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()