毎年12月10日、スウェーデンのストックホルムでアルフレッド・ノーベルの命日に行われるノーベル賞の授賞式の日程にあわせて、「とね日記賞」を発表している。今年で9回目。

ノーベル賞を僕がもらう見込みはどうもなさそうだ。ならば自分で賞を作って「あげる側」になってしまえ!という思いつきだ。

「とね日記賞」はその年に読んだ物理学書、数学書の中から自分のためになった本、この分野を勉強している学生や社会人にお勧めする本を物理学、数学など各分野に分けてそれぞれ1~2冊発表する。あとテレビドラマ賞や贈り物にふさわしい本としてクリスマス賞も設けている。

名著であっても僕がその価値を理解できなければ受賞できない。昨年以前に読んだ本は自動的に選考対象から外されるし、どんなに良書であっても読んでいなければ対象外。何より僕の学習進度や理解度や好みに影響される。

メダルも賞金も授賞式もスピーチも晩餐会も舞踏会もないから、ありがたくも何ともなく、主観だらけのアンフェアな賞だ。

今年は次の賞を発表する。

- 物理学賞

物理学の教科書、専門書から選考。

- 数学賞

数学の教科書、専門書から選考。

- 工学賞

工学系の教科書、専門書から選考。

- AI賞

AIに関する本から選考。

- 教養書賞

一般向け書籍から分野別に選考。

- ベストカップル賞

読み合わせると理解がより深まる2冊の本。

- 文学賞

ジャンルを問わない小説、文学書から選考。

- アカデミー賞

今年観た映画の中からいちばんよかったものを選考。

- テレビドラマ賞

テレビドラマの中からいちばんよかったものを選考。

- クリスマス賞

クリスマスプレゼントにふさわしい本を選考。

この1年で読んだ本は32冊で、次のような本である。通算349冊~380冊目。(参考:「300冊の理数系書籍を読んで得られたこと」)

349/改訂版 行列とベクトルのはなし: 大村平

350/高校数学でわかる線形代数:竹内淳

351/くすりの科学知識 (ニュートン別冊)

352/ボクが逆さに生きる理由: 中島宏章

353/AI 人工知能の軌跡と未来 (別冊日経サイエンス)

354/素数に憑かれた人たち ~リーマン予想への挑戦~:ジョン・ダービーシャー

355/代数に惹かれた数学者たち:ジョン・ダービーシャー

356/マーミン量子のミステリー:デヴィッド マーミン

357/量子的世界像 101の新知識: ケネス・フォード

358/量子力学の哲学―非実在性・非局所性・粒子と波の二重性: 森田 邦久

359/基礎物理から理解するゲージ理論: 川村嘉春

360/天に向かって続く数: 加藤文元、中井保行

361/半導体デバイスの基礎 (上) 半導体物性

362/「宇宙のすべてを支配する数式」をパパに習ってみた: 橋本幸士

363/素粒子論のランドスケープ2:大栗博司

364/「集合と位相」をなぜ学ぶのか:藤田博司

365/Newton別冊『ゼロからわかる人工知能』 (ニュートン別冊)

366/ファインマンさん 最後の授業:レナード・ムロディナウ

367/半導体デバイスの基礎 (中) ダイオードと電界効果トランジスタ

368/数学ガール/ポアンカレ予想 : 結城浩

369/低次元の幾何からポアンカレ予想へ : 市原一裕

370/NHKスペシャル 100年の難問はなぜ解けたのか 天才数学者の光と影 : 春日真人

371/人工知能はどのようにして 「名人」を超えたのか?: 山本一成

372/人工知能はいかにして強くなるのか?: 小野田博一

373/半導体デバイスの基礎 (下) バイポーラ・トランジスタと光デバイス

374/岡潔/多変数関数論の建設:大沢健夫

375/多変数関数論 (数学のかんどころ 21):若林功

376/ブラックホール戦争:レオナルド・サスキンド

377/ホーキング、宇宙を語る:スティーヴン・W. ホーキング

378/A Brief History of Time (2017, 2018): Stephen Hawking

379/美内すずえ対談集 見えない力

380/クォークとレプトン―現代素粒子物理学入門:F.ハルツェン、A.D.マーチン

それでは2018年の「とね日記賞」を発表しよう。(書籍名と画像は本の購入ページにリンクさせておいた。)

* 物理学賞

この教科書に授賞することにした。

「クォークとレプトン―現代素粒子物理学入門:F.ハルツェン、A.D.マーチン」

![]()

授賞理由: 場の理論の知識はほとんど必要とせず、非相対論的量子力学と特殊相対論の基礎的知識だけを前提として、素粒子物理学の全分野を、最新の話題も含めて完全に網羅した初めての書。10年以上前に買ったのだが、ようやく読み通すことができた。原子核の中の物理が手計算でどのように解明されてきたのか、素粒子衝突実験の結果を対比させながら学べる良書である。翻訳の元になった英語版は1984年に刊行されたが、この教科書の価値は現代でも損なわれていない。「素粒子標準模型入門: W.N.コッティンガム、D.A.グリーンウッド」の次にお読みになるとよい。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

クォークとレプトン―現代素粒子物理学入門:F.ハルツェン、A.D.マーチン

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c07894c098d380378be7932a02e87fad

* 数学賞

次の2冊に授賞することにした。

「「集合と位相」をなぜ学ぶのか:藤田博司」(Kindle版)

![]()

授賞理由: 多くの方が #新入生に勧める数学書2018 というタグ付きでツイートしていた。集合論・位相を学ぶ意味を見出せず、学習意欲が落ちている学生はきっといるはず。また2年次の学生だと解析学で実数の連続性、ε-δ論法あたりで「もしかすると学部、学科選択を間違ってしまったも。。。」と後悔している学生がいるかもしれない。実数や関数の連続性など、わかりきったことをなぜこれほど厳密に証明していかなければならないのか?勉強のモチベーション下がりまくりだ。これはそのような新入生に再びやる気をおこしてもらう本なのだ。高校数学と大学数学の橋渡しをしてくれる副読本である。今年、多くの理系人に影響を与えたと思うので授賞させていただいた。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

「集合と位相」をなぜ学ぶのか:藤田博司

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/73746710906dfc80258de0280b416151

「低次元の幾何からポアンカレ予想へ : 市原一裕」(Kindle版)

![]()

授賞理由: 2003年にペレルマンによってなされたポアンカレ予想の証明をすべて理解することは、一般の人はもちろん大学で数学を専攻していた人にもほぼ不可能である。しかし「それでも知りたい」と願う理系人の夢を叶えるべく書かれた本はいくつか見つかる。その中でも本書は可能な限り実際の証明に近い形で解説した意欲的な本である。そのぶん難しく、著者も厳密な証明をあきらめたり省略したりしている箇所が散見するわけだが、図示による直観的な説明の助けを借りながら知的興奮を味わうことができる。難解だとあきらめず、できるだけ正確に伝えたいという著者の熱意に感動したのが授賞させていただいた理由である。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

低次元の幾何からポアンカレ予想へ : 市原一裕

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/4213d848aac806d19dfce9ae8202ab21

* 工学賞

「半導体デバイスの基礎 (上) 半導体物性」

「半導体デバイスの基礎 (中) ダイオードと電界効果トランジスタ」

「半導体デバイスの基礎 (下) バイポーラ・トランジスタと光デバイス」

![]()

![]()

![]()

シュプリンガー版も含めて: Amazonでまとめて検索

授賞理由: 古典力学、電磁気学、量子力学を学び終えた学生が実際に使われている半導体でどのような現象がおきているかを学ぶための格好の教科書だ。工学書であるが、どちらかというと物理学専攻の学生に向いている。この教科書を翻訳された樺沢先生(@adx50150)は、次のように紹介されている。「概して工学分野の教科書は(特に和書では)物理関係の教科書に比べて記述が雑で不親切なものが多いという傾向があるのだが、半導体デバイスの書籍に関しては特にその傾向が顕著であって、私は学生時代以来、ずっと釈然としない気分を持っていた。私は一応、固体電子デバイスのような方面にも多少の関心があって、大学では電気工学科を選んでみたのだが、学習意欲を刺激してくれるようなその方面の書籍にはお目にかからなかった。そもそも基本中の基本であるpn接合についてさえ、心底納得できる説明がなされている書籍は(私の目から見て)見当たらなかった。」原書にあった「手放しで推奨できない部分」も訳者の裁量で手当てをしてある。半導体デバイスの基礎を、誤魔化さずにきちんと学びたい人(学び直したい人)には、是非とも推奨したい書籍なのだ。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

半導体デバイスの基礎 (上) 半導体物性

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ef603af1cd207a1b80be4110b91066b3

半導体デバイスの基礎 (中) ダイオードと電界効果トランジスタ

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c5a743de58e41a9ae2bd7e9b7357649e

半導体デバイスの基礎 (下) バイポーラ・トランジスタと光デバイス

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/484c62f4f934506b988cec927f9fca69

* AI賞

今年は次の2冊に授賞することにした。

「Newton別冊『ゼロからわかる人工知能』 (ニュートン別冊)」

![]()

授賞理由: 一般向けから専門家、開発者向けのものまでAIを解説した本はますます増え、入門者はどれを選んでよいかわからない状況になっている。そのようなときはまず本書を手に取ってほしい。月刊誌のNewtonでも何度か特集が組まれていたが、ようやく1つの別冊にまとめられた。AIを正しく理解するための最初の1冊として、いちばんお勧めできると思う。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

Newton別冊『ゼロからわかる人工知能』 (ニュートン別冊)

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/41a084475f464b685b14cf7349c2f1a7

「人工知能はどのようにして 「名人」を超えたのか?: 山本一成」(Kindle版)

![]()

授賞理由: 昨年は藤井聡太さん、加藤一二三さんらが起こした将棋ブームに加え、名人を打ち負かしたAI将棋、AI囲碁のニュースが世間を賑わした。これまでのソフトと新しいAIはどのように違うのか?興味を持った方は多いことだろう。本書は現役の将棋名人に公式戦で初めて勝利した人工知能「ポナンザ」を開発した本人が、その特徴と世界に意味を見つけ物語を紡いで考えていく人間の思考法の限界を、研究の最前線で遭遇した驚くべき事象や、囲碁・将棋のプロ棋士たちの人工知能への反応を書き留めた生々しい記録である。将棋や囲碁という限定した領域でAIを学ぶことになるわけだが、広く一般的な形でAIを扱った本では曖昧に済まされてしまう事がらを具体的に学んだり、感じることができるのが本書の魅力だ。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

人工知能はどのようにして 「名人」を超えたのか?: 山本一成

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/e8b346d4158b6b54887b21554afafbee

「AlphaZero」がチェス、将棋、囲碁の各世界最強AIを打ち負かす(2018年12月9日)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1812/09/news018.html

* 教養書賞(物理学部門)

今年は次の2冊に授賞することにした。

「量子的世界像 101の新知識: ケネス・フォード」

![]()

授賞理由: 量子力学の入門書を読み終え、2冊目の入門書として読むとよいのが本書だ。電子や光子の波動性と粒子性がどのように現実の世界と関わっているのか、原子核の中ではどのように考えればよいのかなどは、一般の入門書ではイメージできない。また数式を用いた教科書で学んでもそのあたりを理解するのは難しい。古典物理学の世界観を覆す奇妙で驚きに満ちた量子世界。考え抜かれた101の項目でその全体像を見事に描き出し、量子物理学の最前線へと読者をいざなう。あなたは本書の目次に書かれた101の項目について説明できるだろうか?このように深いレベルまで解説したブルーバックス本は本書のほかにはない。日常のスケールや宇宙スケールであらわれる量子現象を取り上げ、最先端の話題と未来への展望を語っている。量子力学に関する本を読み込んでいる人にも新鮮に感じられることだろう。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

量子的世界像 101の新知識: ケネス・フォード

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/016d773b5a61eac8058e0ad15b1f949a

「ブラックホール戦争:レオナルド・サスキンド」(Kindle版)

![]()

授賞理由: 今年3月に逝去されたホーキング博士と「情報のパラドックス」という問題をめぐり、20年以上にわたって論争を続けた著者による回想を交えた一般向けの解説本。この論争が重要であるのは、量子論と一般相対論をいかにして調和させるのかという問題に結びついていたからである。量子論と一般相対論は物理学のもっとも根本的な理論でありながら、互いに両立できないままだ。ブラックホール戦争は、ふたつの理論を調和させることを目指した新しい物理学の基本的な枠組みをめぐる、熾烈な格闘だった。20年以上に及ぶ論争から「ブラックホールの相補性」や「ホログラフィック原理」といった新しいアイデアが生まれ、それらは今では世界中で盛んに研究されるにいたっている。ブラックホール戦争によって、物理学にパラダイム・シフトが起こったのだ。実体をもたない「情報」がどのように物理学で重要なものとみなされるようになったのかを理解することができる稀有な1冊である。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

ブラックホール戦争:レオナルド・サスキンド

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c8ad22de70df7be8e51a066ca8354106

ホーキング博士が物理学に与えた功績は大きい。一般相対性理論と関わる分野で理論的研究を前進させた博士は、ブラックホールから出るホーキング放射と呼ばれる理論の発表をはじめとする多大なる功績を築き上げ、量子宇宙論という分野を形作り、現代宇宙論に多大な影響を与えた。博士はまた、一般人向けに現代の理論的宇宙論を平易に解説するサイエンス・ライターの才能も持ち合わせており数々の著書を世に送り出した。最初に書いた一般向け書籍「ホーキング、宇宙を語る(A Brief History of Time)」も合わせてお読みいただきたい。

ホーキング、宇宙を語る:スティーヴン・W. ホーキング

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/1e3dbc9b3d10d4a9b6518b6b32429e22

A Brief History of Time (2017, 2018): Stephen Hawking

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/349de20c14c3a063fd6f7aa2615d3eed

* 教養書賞(数学部門)

今年は次の2冊に授賞することにした。

「素数に憑かれた人たち ~リーマン予想への挑戦~:ジョン・ダービーシャー」(Kindle版)

![]()

授賞理由: 今年はリーマン予想に関してドキッとさせられるニュースもあった。そもそも素数やリーマン予想がなぜそれほどまでに重要なのか?そしてそれらが重要な役割を果たす数論と量子物理学がなぜ関係しているのか?本書では素数をめぐる数学の歴史をたどりながら、珠玉の発見を成し遂げてきた大数学者たちの業績をつぶさに紹介していく。素数やリーマン予想を扱う教養書はたくさん出ているが、久々に興奮しながら読めた本だった。読み進むにつれてぐんぐん面白くなるので、もし最初のほうが易しすぎてつまらなく感じたとしても辛抱して読み続けてほしい。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

素数に憑かれた人たち ~リーマン予想への挑戦~:ジョン・ダービーシャー

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/b15d8fa5e7f3e3e5b86cf1bc8a3c3f00

「天に向かって続く数: 加藤文元、中井保行」

![]()

授賞理由: 《p進数》に入門するためにいちばんお勧めできる本だ。そして本書は初等整数論への入門書でもある。実数や複素数、四元数、八元数...だけが数ではない。「計算できる記号」を数と考えれば、まったく新しい数に出会えるのだ。そのひとつの例が《p進数》で、1897年にクルト・ヘンゼルによって導入された、数の体系の一つである。この不可思議な数は数学以外に何の役に立つのだろうか?現実の世界とかかわりをもっているのだろうか?物理学で使われるのだろうか? どうしてもそう思ってしまう。本書には書かれていなかったことだが、調べてみると意外なことに(まだ理論や仮説の段階ではあるが)現代物理学と強いつながりがあることがわかったのだ。数をめぐる新しい世界、未知の世界を知りたくなった方は、ぜひ本書をお読みいただきたい。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

天に向かって続く数: 加藤文元、中井保行

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/3d059b0a114b4bd712291a7fb81269e5

* ベストカップル賞

今年は次の2冊に授賞することにした。これら多変数関数論の本を読んだのは2月に放送された「天才を育てた女房(読売テレビ)」を見たのがきっかけである。この理論は「学部生向け」とされている教科書でもかなり難解だ。いきなりチャレンジするのは無理だと思っている方でも、かろうじて読めそうなのが、ここに紹介する2冊である。

「岡潔/多変数関数論の建設:大沢健夫」

![]()

授賞理由: 岡潔は1936年から1953年にかけての9本の論文で多変数関数論の主要な問題を解決して、この分野の基礎を築いた。岡がその神秘のヴェールを一つ一つ剥ぎ取っていった道筋を、数学を専攻する学部生に理解できるレベルにまで下げて紹介する本だ。とは言っても相当難解である。類書がほとんどないことを考えれば、まず手始めに読むべき本だ。理解できないとしても、少なくとも岡潔がたどった道筋だけはおさえておこう。自然現象や物理学から離れて数学そのものを建設するのがどういうことかが実感できるはずだ。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

岡潔/多変数関数論の建設:大沢健夫

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/e059394599194c8763006c8195df95a0

「多変数関数論 (数学のかんどころ 21):若林功」

![]()

授賞理由: 「岡潔/多変数関数論の建設」で挫けてしまった人を救済するのが本書である。多変数関数論の基礎知識を学びたいと思う人々に向けた入門書だ。20世紀には種々の分野において多変数化が行われ、多変数関数論が重要な役割を果たすようになった。多変数関数論が専門でない人々にとっても、数学を学ぶ上でこの基礎知識は有用である。本書では、どの分野の人にも知っておいてほしい多変数関数の知識を厳選して解説している。ただし、過度な期待をしてはいけない。あくまでこれは「入門のための入門書」。岡潔の業績を最高峰のチョモランマに例えれば、本書でたどり着けるのはベースキャンプではなく、登山のために開催されるガイダンス、あるいは説明会のレベルである。だとしてもこの分野で最も易しく解説した本なので、読んでおくに越したことはない。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

多変数関数論 (数学のかんどころ 21):若林功

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/8b2760c0eb98a5edb6450d3e8dda53cf

* 文学賞

「つばき、時跳び: 梶尾真治」(Kindle版)

![]()

授賞理由: タイムトラベル・ラブロマンスである。昨年NHK FMの青春アドベンチャーのラジオドラマとして放送されたときハマっていた。ラジオドラマでストーリーを知っていても、原作本は大いに楽しめた。つばきのように愛らしく、従順で、それでいて芯のある女性は多くの男性のあこがれだ。現代では絶滅種と言っていいほど理想的な伴侶だ。せめて小説の中では身勝手な妄想を膨らませていたい。大林宣彦監督による映画化を待ち望みながら本書を楽しむとよいだろう。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

つばき、時跳び: 梶尾真治

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/9c374a6866bf7270c986b07bf2fac800

* アカデミー賞

映画『ボヘミアン・ラプソディ(2018)』に授賞することにした。

![]()

授賞理由: リアルタイムでQueenを知らない若い世代を含め、今ブームの真っただ中である。3回目はIMAXでの上映を観に行きたいのだが、チケットがなかなかとれない。まだご覧になっていない方は、ぜひ映画館へ足を運んでいただきたい。後日、DVDやテレビで見るのとはまったく違う生のライブを疑似体験してほしい。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

映画『ボヘミアン・ラプソディ(2018)』

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/54a5151284ed94b5b6e9f878ed780fd5

なぜ映画ボヘミアンラプソディはQUEENを良く知らない人でも楽しめるのか

https://basement-times.com/queen-bohemianrhapsody/

* テレビドラマ賞

今年は忙しくてあまりドラマを見ることができなかった。それでも「西郷どん」、「アンナチュラル」、「リピート」、「FINAL CUT」、「anone」、「シグナル」、「正義のセ」、「Missデビル」、「コンフィデンスマンJP」、「高嶺の花」、「サバイバル・ウェディング」、「リーガルV」を楽しんだ。その中でも特に面白かったのが次の2つである。

「anone」

![]()

授賞理由: 通称“ハズレ”こと辻沢ハリカ(広瀬すず)は、清掃のアルバイトをしながら同年代の美空(北村優衣)と有紗(碓井玲菜)と共にネットカフェに寝泊まりしている少女。ある日、友人とのドライブ中に札束の入ったバッグが捨てられているのを見たという有紗の記憶を頼りに、ハリカたちは「柘」という町を目指すことに。「つげ」は、かつてハリカが祖母(倍賞美津子)と暮らした幸せな記憶のある町の名前で…。一方、医者から半年の余命宣告を受け店を畳もうとしていたカレー屋店主・持本舵(阿部サダヲ)は、の客・青羽るい子(小林聡美)と意気投合し、二人で死に場所を探す旅に出ていた。

奇妙な縁で一緒に暮らすことになった登場人物たちの、通常ありえない展開にどっぷり漬かっていた。最終話で主演の広瀬すずさんが僕の地元の笹塚の商店街でロケをしていたことも授賞を後押ししている。(関連ツイート)

「コンフィデンスマンJP」

![]()

授賞理由: 「人に欺かれるのではない。 自分が己を欺くのである」 (ゲーテ) だまされるのは敵か味方か?ウソをついているのは誰なのか? そして、最後に笑うのは?

『コンフィデンスマンJP』は、“欲望”や“金”をテーマに、一見、平凡で善良そうな姿をした、ダー子、ボクちゃん、リチャードという3人の信用詐欺師たちが、金融業界、不動産業界、美術界、芸能界、美容業界など、毎回、さまざまな業界の華やかな世界を舞台に、壮大で奇想天外な計画で、欲望にまみれた人間たちから大金をだましとる、痛快エンターテインメントコメディー作品。ダー子こと主演の長澤まさみさんの変貌ぶり、これまでのイメージを破壊する演技に毎回爆笑していた。

* クリスマス賞

今年は次の本に授賞することにした。

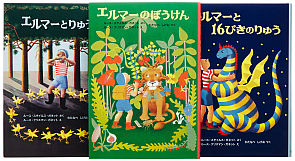

「エルマーのぼうけんセット」

![]()

授賞理由: 今年は「エルマーのぼうけん」の英語の原作「My Father's Dragon」が1948年に出版されてから70年、福音館書店から1963年に渡辺茂男の訳による日本語版が出版されて55年の記念の年である。8月には原作者ルース・S・ガネットさん(95)が来日していた。ご自身の思い出の発掘、お子さんへの読み聞かせのため、大切な人への贈り物としてふさわしい。英語版を贈りたい方は、紹介記事に含めておいたリンクからお買い求めいただきたい。ただし英語版は配送に時間がかかるので注文はお早目に!

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

「エルマーのぼうけん」シリーズ: ルース・S・ガネット

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d7e850de5b1469a8a99e88d00e177699

最後になりますが本日ストックホルムでの授賞式に臨まれる本庶先生(医学生理学賞)、物理学賞のアシュキン先生、ムル先生、ストリックランド先生、ノーベル賞受賞おめでとうございます!

2018年 ノーベル物理学賞はアシュキン博士、ムル博士、ストリックランド博士に決定!

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d7332ad2a827c9f47e2f24175a0378d5

関連記事:

とね日記賞の発表!(2010年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ddc344204dec2ebd35c47a8699eb1389

とね日記賞の発表!(2011年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/27bc2b5eafa9334dae11d92e90c69b0d

とね日記賞の発表!(2012年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/b4ce3d8c7d90d5b95bf6ab826cc7d93f

とね日記賞の発表!(2013年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/35a258d08776ca6964cc70764cc1f5a8

とね日記賞の発表!(2014年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/03d734929be66990cd8d25d7131a523a

とね日記賞の発表!(2015年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d1c27e18d9b072311f715394439d0d9d

とね日記賞の発表!(2016年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/dd3542a15d2232513c872bd678372644

とね日記賞の発表!(2017年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c60207cd66970fe1099ac91f27382712

1つずつ応援クリックをお願いします。

![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]()

![人気ブログランキングへ]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ノーベル賞を僕がもらう見込みはどうもなさそうだ。ならば自分で賞を作って「あげる側」になってしまえ!という思いつきだ。

「とね日記賞」はその年に読んだ物理学書、数学書の中から自分のためになった本、この分野を勉強している学生や社会人にお勧めする本を物理学、数学など各分野に分けてそれぞれ1~2冊発表する。あとテレビドラマ賞や贈り物にふさわしい本としてクリスマス賞も設けている。

名著であっても僕がその価値を理解できなければ受賞できない。昨年以前に読んだ本は自動的に選考対象から外されるし、どんなに良書であっても読んでいなければ対象外。何より僕の学習進度や理解度や好みに影響される。

メダルも賞金も授賞式もスピーチも晩餐会も舞踏会もないから、ありがたくも何ともなく、主観だらけのアンフェアな賞だ。

今年は次の賞を発表する。

- 物理学賞

物理学の教科書、専門書から選考。

- 数学賞

数学の教科書、専門書から選考。

- 工学賞

工学系の教科書、専門書から選考。

- AI賞

AIに関する本から選考。

- 教養書賞

一般向け書籍から分野別に選考。

- ベストカップル賞

読み合わせると理解がより深まる2冊の本。

- 文学賞

ジャンルを問わない小説、文学書から選考。

- アカデミー賞

今年観た映画の中からいちばんよかったものを選考。

- テレビドラマ賞

テレビドラマの中からいちばんよかったものを選考。

- クリスマス賞

クリスマスプレゼントにふさわしい本を選考。

この1年で読んだ本は32冊で、次のような本である。通算349冊~380冊目。(参考:「300冊の理数系書籍を読んで得られたこと」)

349/改訂版 行列とベクトルのはなし: 大村平

350/高校数学でわかる線形代数:竹内淳

351/くすりの科学知識 (ニュートン別冊)

352/ボクが逆さに生きる理由: 中島宏章

353/AI 人工知能の軌跡と未来 (別冊日経サイエンス)

354/素数に憑かれた人たち ~リーマン予想への挑戦~:ジョン・ダービーシャー

355/代数に惹かれた数学者たち:ジョン・ダービーシャー

356/マーミン量子のミステリー:デヴィッド マーミン

357/量子的世界像 101の新知識: ケネス・フォード

358/量子力学の哲学―非実在性・非局所性・粒子と波の二重性: 森田 邦久

359/基礎物理から理解するゲージ理論: 川村嘉春

360/天に向かって続く数: 加藤文元、中井保行

361/半導体デバイスの基礎 (上) 半導体物性

362/「宇宙のすべてを支配する数式」をパパに習ってみた: 橋本幸士

363/素粒子論のランドスケープ2:大栗博司

364/「集合と位相」をなぜ学ぶのか:藤田博司

365/Newton別冊『ゼロからわかる人工知能』 (ニュートン別冊)

366/ファインマンさん 最後の授業:レナード・ムロディナウ

367/半導体デバイスの基礎 (中) ダイオードと電界効果トランジスタ

368/数学ガール/ポアンカレ予想 : 結城浩

369/低次元の幾何からポアンカレ予想へ : 市原一裕

370/NHKスペシャル 100年の難問はなぜ解けたのか 天才数学者の光と影 : 春日真人

371/人工知能はどのようにして 「名人」を超えたのか?: 山本一成

372/人工知能はいかにして強くなるのか?: 小野田博一

373/半導体デバイスの基礎 (下) バイポーラ・トランジスタと光デバイス

374/岡潔/多変数関数論の建設:大沢健夫

375/多変数関数論 (数学のかんどころ 21):若林功

376/ブラックホール戦争:レオナルド・サスキンド

377/ホーキング、宇宙を語る:スティーヴン・W. ホーキング

378/A Brief History of Time (2017, 2018): Stephen Hawking

379/美内すずえ対談集 見えない力

380/クォークとレプトン―現代素粒子物理学入門:F.ハルツェン、A.D.マーチン

それでは2018年の「とね日記賞」を発表しよう。(書籍名と画像は本の購入ページにリンクさせておいた。)

* 物理学賞

この教科書に授賞することにした。

「クォークとレプトン―現代素粒子物理学入門:F.ハルツェン、A.D.マーチン」

授賞理由: 場の理論の知識はほとんど必要とせず、非相対論的量子力学と特殊相対論の基礎的知識だけを前提として、素粒子物理学の全分野を、最新の話題も含めて完全に網羅した初めての書。10年以上前に買ったのだが、ようやく読み通すことができた。原子核の中の物理が手計算でどのように解明されてきたのか、素粒子衝突実験の結果を対比させながら学べる良書である。翻訳の元になった英語版は1984年に刊行されたが、この教科書の価値は現代でも損なわれていない。「素粒子標準模型入門: W.N.コッティンガム、D.A.グリーンウッド」の次にお読みになるとよい。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

クォークとレプトン―現代素粒子物理学入門:F.ハルツェン、A.D.マーチン

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c07894c098d380378be7932a02e87fad

* 数学賞

次の2冊に授賞することにした。

「「集合と位相」をなぜ学ぶのか:藤田博司」(Kindle版)

授賞理由: 多くの方が #新入生に勧める数学書2018 というタグ付きでツイートしていた。集合論・位相を学ぶ意味を見出せず、学習意欲が落ちている学生はきっといるはず。また2年次の学生だと解析学で実数の連続性、ε-δ論法あたりで「もしかすると学部、学科選択を間違ってしまったも。。。」と後悔している学生がいるかもしれない。実数や関数の連続性など、わかりきったことをなぜこれほど厳密に証明していかなければならないのか?勉強のモチベーション下がりまくりだ。これはそのような新入生に再びやる気をおこしてもらう本なのだ。高校数学と大学数学の橋渡しをしてくれる副読本である。今年、多くの理系人に影響を与えたと思うので授賞させていただいた。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

「集合と位相」をなぜ学ぶのか:藤田博司

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/73746710906dfc80258de0280b416151

「低次元の幾何からポアンカレ予想へ : 市原一裕」(Kindle版)

授賞理由: 2003年にペレルマンによってなされたポアンカレ予想の証明をすべて理解することは、一般の人はもちろん大学で数学を専攻していた人にもほぼ不可能である。しかし「それでも知りたい」と願う理系人の夢を叶えるべく書かれた本はいくつか見つかる。その中でも本書は可能な限り実際の証明に近い形で解説した意欲的な本である。そのぶん難しく、著者も厳密な証明をあきらめたり省略したりしている箇所が散見するわけだが、図示による直観的な説明の助けを借りながら知的興奮を味わうことができる。難解だとあきらめず、できるだけ正確に伝えたいという著者の熱意に感動したのが授賞させていただいた理由である。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

低次元の幾何からポアンカレ予想へ : 市原一裕

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/4213d848aac806d19dfce9ae8202ab21

* 工学賞

「半導体デバイスの基礎 (上) 半導体物性」

「半導体デバイスの基礎 (中) ダイオードと電界効果トランジスタ」

「半導体デバイスの基礎 (下) バイポーラ・トランジスタと光デバイス」

シュプリンガー版も含めて: Amazonでまとめて検索

授賞理由: 古典力学、電磁気学、量子力学を学び終えた学生が実際に使われている半導体でどのような現象がおきているかを学ぶための格好の教科書だ。工学書であるが、どちらかというと物理学専攻の学生に向いている。この教科書を翻訳された樺沢先生(@adx50150)は、次のように紹介されている。「概して工学分野の教科書は(特に和書では)物理関係の教科書に比べて記述が雑で不親切なものが多いという傾向があるのだが、半導体デバイスの書籍に関しては特にその傾向が顕著であって、私は学生時代以来、ずっと釈然としない気分を持っていた。私は一応、固体電子デバイスのような方面にも多少の関心があって、大学では電気工学科を選んでみたのだが、学習意欲を刺激してくれるようなその方面の書籍にはお目にかからなかった。そもそも基本中の基本であるpn接合についてさえ、心底納得できる説明がなされている書籍は(私の目から見て)見当たらなかった。」原書にあった「手放しで推奨できない部分」も訳者の裁量で手当てをしてある。半導体デバイスの基礎を、誤魔化さずにきちんと学びたい人(学び直したい人)には、是非とも推奨したい書籍なのだ。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

半導体デバイスの基礎 (上) 半導体物性

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ef603af1cd207a1b80be4110b91066b3

半導体デバイスの基礎 (中) ダイオードと電界効果トランジスタ

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c5a743de58e41a9ae2bd7e9b7357649e

半導体デバイスの基礎 (下) バイポーラ・トランジスタと光デバイス

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/484c62f4f934506b988cec927f9fca69

* AI賞

今年は次の2冊に授賞することにした。

「Newton別冊『ゼロからわかる人工知能』 (ニュートン別冊)」

授賞理由: 一般向けから専門家、開発者向けのものまでAIを解説した本はますます増え、入門者はどれを選んでよいかわからない状況になっている。そのようなときはまず本書を手に取ってほしい。月刊誌のNewtonでも何度か特集が組まれていたが、ようやく1つの別冊にまとめられた。AIを正しく理解するための最初の1冊として、いちばんお勧めできると思う。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

Newton別冊『ゼロからわかる人工知能』 (ニュートン別冊)

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/41a084475f464b685b14cf7349c2f1a7

「人工知能はどのようにして 「名人」を超えたのか?: 山本一成」(Kindle版)

授賞理由: 昨年は藤井聡太さん、加藤一二三さんらが起こした将棋ブームに加え、名人を打ち負かしたAI将棋、AI囲碁のニュースが世間を賑わした。これまでのソフトと新しいAIはどのように違うのか?興味を持った方は多いことだろう。本書は現役の将棋名人に公式戦で初めて勝利した人工知能「ポナンザ」を開発した本人が、その特徴と世界に意味を見つけ物語を紡いで考えていく人間の思考法の限界を、研究の最前線で遭遇した驚くべき事象や、囲碁・将棋のプロ棋士たちの人工知能への反応を書き留めた生々しい記録である。将棋や囲碁という限定した領域でAIを学ぶことになるわけだが、広く一般的な形でAIを扱った本では曖昧に済まされてしまう事がらを具体的に学んだり、感じることができるのが本書の魅力だ。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

人工知能はどのようにして 「名人」を超えたのか?: 山本一成

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/e8b346d4158b6b54887b21554afafbee

「AlphaZero」がチェス、将棋、囲碁の各世界最強AIを打ち負かす(2018年12月9日)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1812/09/news018.html

* 教養書賞(物理学部門)

今年は次の2冊に授賞することにした。

「量子的世界像 101の新知識: ケネス・フォード」

授賞理由: 量子力学の入門書を読み終え、2冊目の入門書として読むとよいのが本書だ。電子や光子の波動性と粒子性がどのように現実の世界と関わっているのか、原子核の中ではどのように考えればよいのかなどは、一般の入門書ではイメージできない。また数式を用いた教科書で学んでもそのあたりを理解するのは難しい。古典物理学の世界観を覆す奇妙で驚きに満ちた量子世界。考え抜かれた101の項目でその全体像を見事に描き出し、量子物理学の最前線へと読者をいざなう。あなたは本書の目次に書かれた101の項目について説明できるだろうか?このように深いレベルまで解説したブルーバックス本は本書のほかにはない。日常のスケールや宇宙スケールであらわれる量子現象を取り上げ、最先端の話題と未来への展望を語っている。量子力学に関する本を読み込んでいる人にも新鮮に感じられることだろう。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

量子的世界像 101の新知識: ケネス・フォード

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/016d773b5a61eac8058e0ad15b1f949a

「ブラックホール戦争:レオナルド・サスキンド」(Kindle版)

授賞理由: 今年3月に逝去されたホーキング博士と「情報のパラドックス」という問題をめぐり、20年以上にわたって論争を続けた著者による回想を交えた一般向けの解説本。この論争が重要であるのは、量子論と一般相対論をいかにして調和させるのかという問題に結びついていたからである。量子論と一般相対論は物理学のもっとも根本的な理論でありながら、互いに両立できないままだ。ブラックホール戦争は、ふたつの理論を調和させることを目指した新しい物理学の基本的な枠組みをめぐる、熾烈な格闘だった。20年以上に及ぶ論争から「ブラックホールの相補性」や「ホログラフィック原理」といった新しいアイデアが生まれ、それらは今では世界中で盛んに研究されるにいたっている。ブラックホール戦争によって、物理学にパラダイム・シフトが起こったのだ。実体をもたない「情報」がどのように物理学で重要なものとみなされるようになったのかを理解することができる稀有な1冊である。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

ブラックホール戦争:レオナルド・サスキンド

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c8ad22de70df7be8e51a066ca8354106

ホーキング博士が物理学に与えた功績は大きい。一般相対性理論と関わる分野で理論的研究を前進させた博士は、ブラックホールから出るホーキング放射と呼ばれる理論の発表をはじめとする多大なる功績を築き上げ、量子宇宙論という分野を形作り、現代宇宙論に多大な影響を与えた。博士はまた、一般人向けに現代の理論的宇宙論を平易に解説するサイエンス・ライターの才能も持ち合わせており数々の著書を世に送り出した。最初に書いた一般向け書籍「ホーキング、宇宙を語る(A Brief History of Time)」も合わせてお読みいただきたい。

ホーキング、宇宙を語る:スティーヴン・W. ホーキング

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/1e3dbc9b3d10d4a9b6518b6b32429e22

A Brief History of Time (2017, 2018): Stephen Hawking

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/349de20c14c3a063fd6f7aa2615d3eed

* 教養書賞(数学部門)

今年は次の2冊に授賞することにした。

「素数に憑かれた人たち ~リーマン予想への挑戦~:ジョン・ダービーシャー」(Kindle版)

授賞理由: 今年はリーマン予想に関してドキッとさせられるニュースもあった。そもそも素数やリーマン予想がなぜそれほどまでに重要なのか?そしてそれらが重要な役割を果たす数論と量子物理学がなぜ関係しているのか?本書では素数をめぐる数学の歴史をたどりながら、珠玉の発見を成し遂げてきた大数学者たちの業績をつぶさに紹介していく。素数やリーマン予想を扱う教養書はたくさん出ているが、久々に興奮しながら読めた本だった。読み進むにつれてぐんぐん面白くなるので、もし最初のほうが易しすぎてつまらなく感じたとしても辛抱して読み続けてほしい。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

素数に憑かれた人たち ~リーマン予想への挑戦~:ジョン・ダービーシャー

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/b15d8fa5e7f3e3e5b86cf1bc8a3c3f00

「天に向かって続く数: 加藤文元、中井保行」

授賞理由: 《p進数》に入門するためにいちばんお勧めできる本だ。そして本書は初等整数論への入門書でもある。実数や複素数、四元数、八元数...だけが数ではない。「計算できる記号」を数と考えれば、まったく新しい数に出会えるのだ。そのひとつの例が《p進数》で、1897年にクルト・ヘンゼルによって導入された、数の体系の一つである。この不可思議な数は数学以外に何の役に立つのだろうか?現実の世界とかかわりをもっているのだろうか?物理学で使われるのだろうか? どうしてもそう思ってしまう。本書には書かれていなかったことだが、調べてみると意外なことに(まだ理論や仮説の段階ではあるが)現代物理学と強いつながりがあることがわかったのだ。数をめぐる新しい世界、未知の世界を知りたくなった方は、ぜひ本書をお読みいただきたい。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

天に向かって続く数: 加藤文元、中井保行

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/3d059b0a114b4bd712291a7fb81269e5

* ベストカップル賞

今年は次の2冊に授賞することにした。これら多変数関数論の本を読んだのは2月に放送された「天才を育てた女房(読売テレビ)」を見たのがきっかけである。この理論は「学部生向け」とされている教科書でもかなり難解だ。いきなりチャレンジするのは無理だと思っている方でも、かろうじて読めそうなのが、ここに紹介する2冊である。

「岡潔/多変数関数論の建設:大沢健夫」

授賞理由: 岡潔は1936年から1953年にかけての9本の論文で多変数関数論の主要な問題を解決して、この分野の基礎を築いた。岡がその神秘のヴェールを一つ一つ剥ぎ取っていった道筋を、数学を専攻する学部生に理解できるレベルにまで下げて紹介する本だ。とは言っても相当難解である。類書がほとんどないことを考えれば、まず手始めに読むべき本だ。理解できないとしても、少なくとも岡潔がたどった道筋だけはおさえておこう。自然現象や物理学から離れて数学そのものを建設するのがどういうことかが実感できるはずだ。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

岡潔/多変数関数論の建設:大沢健夫

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/e059394599194c8763006c8195df95a0

「多変数関数論 (数学のかんどころ 21):若林功」

授賞理由: 「岡潔/多変数関数論の建設」で挫けてしまった人を救済するのが本書である。多変数関数論の基礎知識を学びたいと思う人々に向けた入門書だ。20世紀には種々の分野において多変数化が行われ、多変数関数論が重要な役割を果たすようになった。多変数関数論が専門でない人々にとっても、数学を学ぶ上でこの基礎知識は有用である。本書では、どの分野の人にも知っておいてほしい多変数関数の知識を厳選して解説している。ただし、過度な期待をしてはいけない。あくまでこれは「入門のための入門書」。岡潔の業績を最高峰のチョモランマに例えれば、本書でたどり着けるのはベースキャンプではなく、登山のために開催されるガイダンス、あるいは説明会のレベルである。だとしてもこの分野で最も易しく解説した本なので、読んでおくに越したことはない。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

多変数関数論 (数学のかんどころ 21):若林功

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/8b2760c0eb98a5edb6450d3e8dda53cf

* 文学賞

「つばき、時跳び: 梶尾真治」(Kindle版)

授賞理由: タイムトラベル・ラブロマンスである。昨年NHK FMの青春アドベンチャーのラジオドラマとして放送されたときハマっていた。ラジオドラマでストーリーを知っていても、原作本は大いに楽しめた。つばきのように愛らしく、従順で、それでいて芯のある女性は多くの男性のあこがれだ。現代では絶滅種と言っていいほど理想的な伴侶だ。せめて小説の中では身勝手な妄想を膨らませていたい。大林宣彦監督による映画化を待ち望みながら本書を楽しむとよいだろう。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

つばき、時跳び: 梶尾真治

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/9c374a6866bf7270c986b07bf2fac800

* アカデミー賞

映画『ボヘミアン・ラプソディ(2018)』に授賞することにした。

授賞理由: リアルタイムでQueenを知らない若い世代を含め、今ブームの真っただ中である。3回目はIMAXでの上映を観に行きたいのだが、チケットがなかなかとれない。まだご覧になっていない方は、ぜひ映画館へ足を運んでいただきたい。後日、DVDやテレビで見るのとはまったく違う生のライブを疑似体験してほしい。

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

映画『ボヘミアン・ラプソディ(2018)』

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/54a5151284ed94b5b6e9f878ed780fd5

なぜ映画ボヘミアンラプソディはQUEENを良く知らない人でも楽しめるのか

https://basement-times.com/queen-bohemianrhapsody/

* テレビドラマ賞

今年は忙しくてあまりドラマを見ることができなかった。それでも「西郷どん」、「アンナチュラル」、「リピート」、「FINAL CUT」、「anone」、「シグナル」、「正義のセ」、「Missデビル」、「コンフィデンスマンJP」、「高嶺の花」、「サバイバル・ウェディング」、「リーガルV」を楽しんだ。その中でも特に面白かったのが次の2つである。

「anone」

授賞理由: 通称“ハズレ”こと辻沢ハリカ(広瀬すず)は、清掃のアルバイトをしながら同年代の美空(北村優衣)と有紗(碓井玲菜)と共にネットカフェに寝泊まりしている少女。ある日、友人とのドライブ中に札束の入ったバッグが捨てられているのを見たという有紗の記憶を頼りに、ハリカたちは「柘」という町を目指すことに。「つげ」は、かつてハリカが祖母(倍賞美津子)と暮らした幸せな記憶のある町の名前で…。一方、医者から半年の余命宣告を受け店を畳もうとしていたカレー屋店主・持本舵(阿部サダヲ)は、の客・青羽るい子(小林聡美)と意気投合し、二人で死に場所を探す旅に出ていた。

奇妙な縁で一緒に暮らすことになった登場人物たちの、通常ありえない展開にどっぷり漬かっていた。最終話で主演の広瀬すずさんが僕の地元の笹塚の商店街でロケをしていたことも授賞を後押ししている。(関連ツイート)

「コンフィデンスマンJP」

授賞理由: 「人に欺かれるのではない。 自分が己を欺くのである」 (ゲーテ) だまされるのは敵か味方か?ウソをついているのは誰なのか? そして、最後に笑うのは?

『コンフィデンスマンJP』は、“欲望”や“金”をテーマに、一見、平凡で善良そうな姿をした、ダー子、ボクちゃん、リチャードという3人の信用詐欺師たちが、金融業界、不動産業界、美術界、芸能界、美容業界など、毎回、さまざまな業界の華やかな世界を舞台に、壮大で奇想天外な計画で、欲望にまみれた人間たちから大金をだましとる、痛快エンターテインメントコメディー作品。ダー子こと主演の長澤まさみさんの変貌ぶり、これまでのイメージを破壊する演技に毎回爆笑していた。

* クリスマス賞

今年は次の本に授賞することにした。

「エルマーのぼうけんセット」

授賞理由: 今年は「エルマーのぼうけん」の英語の原作「My Father's Dragon」が1948年に出版されてから70年、福音館書店から1963年に渡辺茂男の訳による日本語版が出版されて55年の記念の年である。8月には原作者ルース・S・ガネットさん(95)が来日していた。ご自身の思い出の発掘、お子さんへの読み聞かせのため、大切な人への贈り物としてふさわしい。英語版を贈りたい方は、紹介記事に含めておいたリンクからお買い求めいただきたい。ただし英語版は配送に時間がかかるので注文はお早目に!

紹介記事は次のリンクからお読みいただきたい。

「エルマーのぼうけん」シリーズ: ルース・S・ガネット

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d7e850de5b1469a8a99e88d00e177699

最後になりますが本日ストックホルムでの授賞式に臨まれる本庶先生(医学生理学賞)、物理学賞のアシュキン先生、ムル先生、ストリックランド先生、ノーベル賞受賞おめでとうございます!

2018年 ノーベル物理学賞はアシュキン博士、ムル博士、ストリックランド博士に決定!

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d7332ad2a827c9f47e2f24175a0378d5

関連記事:

とね日記賞の発表!(2010年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ddc344204dec2ebd35c47a8699eb1389

とね日記賞の発表!(2011年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/27bc2b5eafa9334dae11d92e90c69b0d

とね日記賞の発表!(2012年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/b4ce3d8c7d90d5b95bf6ab826cc7d93f

とね日記賞の発表!(2013年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/35a258d08776ca6964cc70764cc1f5a8

とね日記賞の発表!(2014年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/03d734929be66990cd8d25d7131a523a

とね日記賞の発表!(2015年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d1c27e18d9b072311f715394439d0d9d

とね日記賞の発表!(2016年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/dd3542a15d2232513c872bd678372644

とね日記賞の発表!(2017年): 物理学賞、数学賞、他

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c60207cd66970fe1099ac91f27382712

1つずつ応援クリックをお願いします。