「電気通信物語―通信ネットワークを変えてきたもの:城水元次郎」

内容紹介:

通信技術の変遷を、技術史、事業史というよりも、社会動向と関連した社会史的な流れとして捉え、2世紀にわたる電気通信の流れを物語仕立てで構成し、自ら研究開発に従事した著者ならではの多くのエピソードを交えながら紹介。2004年刊行、326ページ。

著者について:

城水元次郎(しろみず・もとじろう)

昭和27年東京大学工学部電気工学科卒業。電気通信省電気通信研究所入所。昭和61年日本電信電話株式会社常務取締役研究開発本部長。平成元年富士通専務取締役。平成4年富士通インターナショナルエンジニアリング取締役社長。平成11年同社常任顧問退任。平成12年富士通株式会社顧問退任。日本学術会議第13、14期会員。電子情報通信学会名誉員。2010年没。

理数系書籍のレビュー記事は本書で264冊目。

本書は11月はじめに開催された「神保町ブックフェスティバル」のオーム社のワゴンセールで買ったものだ。その日はこの本が10冊ほど並べられていた。

読んで大正解。これほど胸がときめいた本は久しぶりだった。ペリーが浦賀に来航したとき電信機を持参していたなんてまったく知らなかったし。電信機だけでなく4分の1スケールの蒸気機関車の模型も黒船には積まれていたそうだ。1854年に横浜で行われた電信の実演の様子は本書にこのように書かれている。

電信の実演のために応接所と地元役宅間に約1マイルの電線が張られ、ペリーが帯同した2名の民間技師により操作が行われた。ペリーは遠征記にその状況を告ぎのように記している。「両端にいる技術者の間に通信が開始されたとき、日本人は烈しい好奇心を抱いて運用法を注意し、一瞬にして消息が英語、オランダ語、日本語で建物から建物へと通じるのを見て大いに驚いた。毎日毎日役人や多数の人が集まって技手に電信機を動かしてくれるようにと熱心に懇願し、通信が往復するのを絶えず興味を抱いて注意していた。」

ペリー提督が献上したエンボッシング・モールス電信機(有線の電信機)

![]()

詳細はこのページに書かれている。

NTT東日本:黒船とともに“電信”は日本へとやってきた

http://www.ntt-east.co.jp/business/magazine/network_history/05/

この逸話から本書刊行の2004年までの200年にわたる日本と世界の電気通信の歴史が本書ではこと細かに語られる。それは科学史や技術発展史が書かれているだけでなく、電気通信の変遷がどのように通信事業や国家に影響を与えたかについても書かれている。この記事の最後に詳細目次を載せておいたが、ひとつひとつがプロジェクトXであり歴史秘話ヒストリアなのだ。本書を使ってこのような番組を作ったら、おそらく3年ぶんの放送になることだろう。

理論では正しくても、それを実践する過程でさまざまな問題に直面していたのだ。現代の視点で見ると問題が起きていたことが想像できないだけに、あらためてその重要さに気づかされる。そして昔の技術者たちががどのように問題解決したかを知ると「なるほど~」とうならされるのだ。

本書は話題が盛りだくさんで全部紹介することはできないから、僕が「へぇ~、すごいな~」と感動した話をいくつかピックアップしておこう。

1)モールス電信機と江戸幕府

ペリー提督が行った有線のモールス電信機のせっかくのデモンストレーションは、幕府の役人の関心はひいたものの、時の将軍徳川家定は服喪中だったため将軍の目には触れることはなかったそうだ。ペリーのデモンストレーションは日本初ではなかった。来航の4年前の1849年に松代藩の佐久間象山が60メートルの電線をとおして電信の実験をしている。その後も幕府や各藩で電信の実験が行われたかが、幕府はその導入には動かなかった。信書の通信手段として幕府が開設した飛脚制度には、民間の町飛脚も加わりそれなりに充実しており、諸侯による分割統治の封建制度下では、電信の速さの期待よりも扱者の介在による内容の漏洩が危惧されたからだ。

しかし、電信機や蒸気機関車など当時の先進技術はアメリカや西洋の技術力を幕府に見せつけることになり、開国の後押しをしたことは間違いない。

あと「鉄道を安全に運行するためには電信が不可欠である。」という説明にも僕ははっとさせられた。事故がおきたり犯罪者が途中駅から乗り込んだりした場合、その情報を各駅や警察に即座に伝える必要があるからだ。今ではすぐ連絡するのが当たり前になっているだけに、たとえモールス式とはいえ電信の重要性にあらためて気づかせられたのだ。

また1871年にはじまったアメリカの南北戦争で北軍が勝利できたのも全米に張り巡らせた電信網を使って各地の戦況を中央の司令部で把握していたからである。(参照:「南北戦争の信号司令部」)

(有線)電信の歴史

http://www.kogures.com/hitoshi/history/tushin-morse/index.html

電信の歴史

http://www.geocities.jp/hiroyuki0620785/intercomp/molstelegraph.htm

2)世界初の海底ケーブルとその発展

世界初の海底ケーブル電信は英仏海峡を挟んでドーバーからカレー間で1850年に行われた。また大西洋海底ケーブルが敷かれて初の電信が行われたのは1857年のことでビクトリア女王とアメリカ大統領ブキャナンの間で祝電が交わされた。当時の技術では海底ケーブルを敷くのはとても大変なことで簡単に切れてしまい何度も失敗を重ねた末のことだった。しかしこの成功はつかの間にすぎず、敷設したケーブルの特性が悪く不安定だったため、信号を強めるために加えた高電圧により絶縁が破壊され2ヵ月後には完全に不通になってしまった。

その後、何度も海底ケーブル敷設が試みられたが1860年までは成功よりも失敗したほうが多かった。このためイギリス政府とAtlantic Telegraph社の合同委員会が作られ問題を根本から検討することとなり、当時の著名な電気関係の技術者、学者によりケーブルの機械的強度、伝送特性などについて理論的解析が加えられ、10カ月におよぶ検討により500ページの報告書にまとめられた。これは当時の科学知識に関する貴重な記録である。

何度も失敗を繰り返したのち、1865年にはイギリス-インド間の電信が開通し、19世紀末までにイギリスは世界中に海底ケーブルを張り巡らせることができた。ビクトリア女王治世下の大英帝国の時代にである。幕末から明治維新にかけて日本ではようやく電信を陸上で試し始めた時期に海底ケーブルなどというとてつもない大事業に挑戦していたとは。そのギャップに驚かされるわけである。

しかし、なぜイギリスがこれほど厖大な出費をしてまで海底ケーブルを全世界に敷設したのだろうか?それは植民地政策と密接にかかわっている。世界中の植民地の状況を短時間のうちに知り、必要な手立てをとることが非常に重要なことだったからだ。モールス信号による海底ケーブルの誕生はニュースとビジネスの情報伝達に革命をもたらし、通信社が発足し各地の出来事を数分後には伝えてくるようになり、商人は電報により品物を売買し遠くの港から船で荷を運ばせた。もちろん軍事的にも優位に立つことができる。

ゴムの被膜の海底ケーブルは長期間海中に放置すると絶縁が切れてしまう欠点があった。そこで利用されたのがガタパーチャという暖めると可塑性を持ち、常温では凝固する樹脂である。このガタパーチャの産地マレー半島をイギリスが領有していたことがこの国を海底電信で優位に立たせる一因となった。

1900年イギリスの代表紙 Daily Express が発刊され「地球上のいかに遠い所で起こる出来事でもDaily Expressは直ちにその詳細を手に入れることができる。」と豪語したが、情報大国の自負を示す言葉である。

3)無線電信機と日本海軍

電磁波の存在は1864年にマクスウェルの「電磁波の理論」により発表され、1888年にヘルツの実験によって実証された。そしてマルコーニによって無線電信機が実用化されたのが1895年のことである。

イギリスが世界中に海底ケーブルを張りめぐらせたことは、世界各国でケーブルの揚陸権を独占することにつながり、電信の世界進出を目指す国々にとって大きな制約になった。これがこれらの国々が無線電信を推し進める結果となった。

日本で無線電信の研究が始まったのはマルコーニの無線電信実験の翌年1896年(明治31年)のことである。3年のうちに80海里(約150Km)の到達距離を持つ船舶用無線電信機の開発を目標としていた。その結果開発されたのが三六式無線電信機で、日露の開戦前に艦船や陸上施設に配備された。この無線機は600Wの電力でマストに張った30mのアンテナにより、条件がよければ370Kmまで届いたという。

日本海海戦(1905年)でロシアのバルチック艦隊を撃破して日露戦争に勝利をおさめることができたのも、遠距離通信可能な無線電信機が軍艦に配備されていたことによるのだ。

固定電話しかなかった小学、中学生時代、無線機やトランシーバーはあこがれのアイテムだった。大人になった今でもワイヤレスマイクやモールス無線機を電子工作で作ってみたいと思うほどである。(今の子供たちはそういうことを思わないのだろうけれど。)本書のこの節を読んでいるうちに無性に「電鍵」が欲しくなった。ヤフオクで入札してみたのだけれども結局負けてしまい購入には至らなかったわけであるが。興味のある方はここをクリックして検索してみるとよいだろう。

![]()

無線の歴史

http://www.kogures.com/hitoshi/history/tushin-musen/index.html

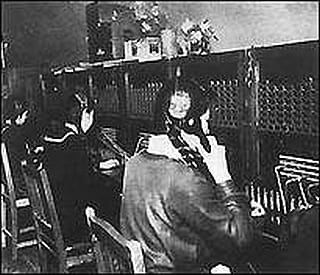

4)電話交換手と交換台

固定電話サービスの誕生と発展の物語は特に面白かった。NHKの「花子とアン」にも東京に住む花子と話をするために甲府の実家に電話機が設置されたシーンがあった。私たちはとかく電話機のほうに目がいきがちだ。しかし、電話線がつながった先ではどのような装置があり、どのようなことが行われていたのだろうか。そのように想像すると楽しくなる。加入電話のシステム全体も明治から昭和に至るまで飛躍的な進化を遂げている。携帯電話が普及した今ではほとんど意識されることがなくなった固定電話サービスのしくみも技術革新の積み重ねの末に完成したものだ。

まず僕が興味をもったのは電話交換手や交換台だ。明治期の電話にはダイヤルがついていず、受話器から「東京の○○番につないでください。」と交換手に依頼する。すると交換台の前にいる交換手は電話線を通話先につなぐわけだ。電話サービスは一度にたくさんの人が利用するものだから、加入者数が増えるにしたがって交換手の仕事は忙しくなる。もちろん24時間交代勤務だ。加入者数は明治36年末には14000になり、大正2年末には東京の8つの電話局には2000人の交換手がいたが、毎年300人は超繁忙の業務から辞めていったそうである。

大正10年には東京の電話は12局、加入者数7700に、交換手は5000人に達した。交換手不足に悩む電話局は希望する小学生を夏休みに集めて訓練し、卒業するとただちに見習い生に採用し、養成機関3カ月を経て実務に就かせたという。まだ肩上げの取れない者、ジャックに届かせるためにぼっくり下駄を履かせた少女の姿が見受けられ、交換手の5分の1は14歳未満、年間退職者は3000名で平均勤続年数は1.1年だったそうだ。東京の電話局は4局を残して新しい共電式に変更が進んでいたが、サービスの主役の交換手の雇用は深刻な労働問題になっていた。

1人の交換手の前にある交換台にはおよそ100個のジャックがあったそうだ。加入者数の増加は交換台の増加を意味し、横一列に交換台がずらりと並ぶことになる。つなぎ先のジャックが遠くにあるときはどうつなげばよいのだろう?当時の技術者はこれをどのように解決したのだろうか?これは自然に湧いてくる疑問だ。本書を読む愉しみは、このような疑問を自分で考えながらその解決方法を読んで「ああ、なるほど!」と納得していくことにある。それにしても通話料の課金はどのように処理していたのだろう?興味は尽きない。

その後、ダイヤル式の電話機が開発され交換台は次のように自動交換機に置き換えられ、交換手の仕事はなくなっていった。

1926年(大正15・昭和元年)日本初の自動交換方式

日本では、1923年の関東大震災の復旧をきっかけに自動電話交換機が採用された。その後、逐次自動化されていくが、当初は市内電話に限られており、市外電話にまで採用されるようになったのは戦後かなりたってからである。

1965年 東京と全国道府県庁所在地相互間のダイヤル市外通話開始

1979年 全国の電話自動化が100%完了

余談:僕の母は昔から少し天然が入っていて、たまにとんでもない発言をする。つい先日も母の携帯電話をスマホに変更しようかという話をしていたところ、「そういえば、今は電話交換手の人の仕事はどうなってるのかしらねぇ?募集してるのかしら?」などと言っていた。僕はドコモの電話局で働いている大勢の交換手の人たちの様子を想像して笑ってしまった。母は昭和8年生まれである。

国産1号電話機:明治11年(1878年):ベルが電話を発明した2年後

![]()

電話交換手と交換台

![]()

固定電話の歴史

http://www.kogures.com/hitoshi/history/tushin-denwa/index.html

動態展示用として復元に成功!「磁石式手動交換機」

(昭和54年(1979年)に電話の全国完全自動化にいたるまで、農村・山村などの小局用標準交換機としてひろく使用されました。)

http://www.hct.ecl.ntt.co.jp/about/ob_07.html

電話のつながるしくみ(NTT西日本)

http://www.ntt-west.co.jp/kids/shikumi_phone/

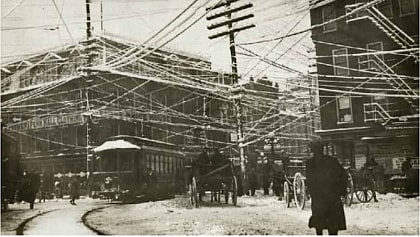

5)電話線の問題

これは僕にとって思いもつかないことだった。電話の加入者が増えるにつれて電話局に集まる電話線も増えるはずである。アメリカにおいて加入者宅の電話機を交換台に結ぶ電話線は1880年代の半ばには往復2線形式を採るようになり、硬銅の裸線を電住に添架した架空線が用いられていた。電話が普及すると街の中には多数の電線を乗せた電柱が並び、日光を遮り街の景観を損なった。市民の反対が繰り返され、1884年ニューヨーク州議会は人口50万以上の都市では電話線を地下に埋設することを法制化し、シカゴ、ワシントンでも同様な動きがあった。電話会社にとっても電話局に多数の電話線が集中し、次第にその収容が厄介になった。また電話線保全の面では、冬ともなれば電線には氷雪が付着し倒壊、切断など、北部の都市では毎冬数日のサービス中断は常であったという。

まるで冗談のような話だ。しかし電話加入者数が増えれば電線が密集するのは当然のことであり、いったん張り巡らした電線を地下に移設することは並大抵のことではなかっただろう。僕は思わず家の周りの電柱や電線を見上げてしまった。邪魔ではあるが、案外うまく整理されて張られている。電柱の上にも僕の知らないいろいろな技術が使われているのだろうと思った。

ただし日本での状況はニューヨークとは異なっている。電話線を地下に敷設するか電柱の上に張るかは地域によって異なる。例えば我が家のある東京都中野区の電話線は電柱の上だ。ではなぜ電話線は19世紀末のニューヨークのように蜘蛛の巣状態になっていないのだろうか?その解決策も本書で紹介されている。

1887年のニューヨーク

![]()

19世紀のニューヨーク、街中に張り巡らされた電話線がすごい

http://www.gizmodo.jp/2014/03/19_7.html

6)長距離電話の話

電話線の次は長距離通話の話である。「マイラインやマイラインプラス」のサービスが開始された2000年の頃は県外にかける通話料金が高かったことを思い出した。今では全国一律3分8円くらいでかけられるし、LINEを使えば海外通話だって無料でできる。通話料金の値下げは1989年に始まり、東京-大坂間の例では1985年には3分400円だったのが1993年には3分170円まで下がっていた。(それでも今と比べると高すぎる。)

でもここで触れておきたいのは料金の話ではなく長距離通話技術の話である。本書で「1880年代のアメリカの電話会社の次の課題は通話距離の延伸である。」という文を読んだとき僕はハッとした。そうか、電話線を延ばすだけでは長距離通話はできないのだ。電話線の中で電流は減衰するし、エジソンが発明した電灯の普及により電力線からの電磁誘導による妨害を電話線が受けるようになっていたからだ。電磁誘導による妨害の問題は電話回線を構成する2本の導線をある間隔ごとに交叉させて位置を替え、電磁誘導の影響を相殺する工夫がされた。ケーブル内の心線も対ごとに撚って隣接心線からの影響を避けた平衡対撚ケーブルにして問題解決した。

電流の減衰の問題は電流を増幅することによって解決できる。そう、この時代にはまだ三極真空管は発明されていなかったのだ。エジソンが白熱電球の実験に成功したのが1879年、三極真空管は1907年にド・フォレーによって発明された。しかし実際に使える長寿命の三極真空管が作れるようになったのは1913年頃のことである。この真空管を電話の中継局に使うことでようやく長距離通話ができるようになったのだ。その後、三極真空管はウィリアム ・ショックレー、ウォルター・ブラッテンによって1956年に発明されるトランジスタに置き換えられていくわけである。

三極真空管アンプ

![]()

真空管とトランジスタのイメージ

http://our-house.jp/tube%20and%20tr/

7)自動交換機の進歩

親に聞いたところ我が家に電話回線が引かれたのは僕が2歳のとき、1964年のことである。物心がついたときにはすでに家には黒電話があり、大学生になるまでずっとこの電話機が使われていた。大学2年のとき自分の部屋に専用の固定電話を引いてマイクロカセットテープに録音するプッシュホンを設置して友達と長電話を楽しんだ。この電話番号は今でも使っている。

我が家の電話機の変遷はせいぜいこの程度だが、この期間に電話局の自動交換機はのほうはものすごい進化を遂げていたのを本書を読んで知った。この部分はとても興味深く読むことができた。大まかな流れは次のとおりである。

1900年頃~:ストロージャ式スイッチ(交換機)

中心軸の可動接点と円筒形に配置された固定接点群が基本通話路となる。

Strowger Switch

http://people.seas.harvard.edu/~jones/cscie129/nu_lectures/lecture11/switching/strowger/strowger.html

1920年頃~:ステップ・バイ・ステップ交換機

回線の接続を機械で自動化した。

1960年頃~:クロスバ交換機

縦棒と横棒を組み合わせた接点で、交換機を小型化。

1970年頃~:電子交換機

接続をコンピューター制御で行い、より高速に、より確実に、より大量に処理できるようになった。 ただし通話の音声信号はアナログ。

1980年頃~:デジタル交換機

制御信号も、音声信号もデジタルに。きれいな音で会話できるようになった。

言うまでもなく電話のシステムは大勢の人が同時に使うサービスである。ストロージャ式からクロスバ交換機までのように機械式の交換機のしくみなど僕にはとても想像がつかない。エレクトロニクス技術の発展の前にものすごい機械技術の発展があったことに感動した。キャッチホンサービスや三者通話ができるようになったのはどの交換機からだったのだろう?とか、通話時間の記録や課金処理はどのようにして組み込んだのだろうか?など想像は膨らむ一方である。

次の動画には脱帽した。黒電話を使うために交換機を自作した人がいるのだ。そしてこの動画にはなんと続きがある。こういうことができる人になりたいと僕は思った。

自動で電話をつなぐ(NTT西日本)

http://www.ntt-west.co.jp/kids/shikumi_phone/rec02.html

自動交換機の進歩

http://www.hct.ecl.ntt.co.jp/exhibitions/panel/tech_a.html

8)テレビ技術、テレビ事業の発展

2004年に刊行された本なので解説されているのはアナログテレビの技術発展史である。電気通信の歴史の本なのでテレビ受像機ではなく放送技術、中継技術、テレビ事業発展の話が中心だ。海外や国内、国際間のテレビ伝送路網の形成などにが時代の流れに従って解説されている。

テレビの歴史年表

http://cozalweb.com/ctv/shiryo/rekishi.html

9)インターネット前史

ARPANETが誕生するまでの話、ARPANET誕生からインターネットの発展史がとても詳しく解説されいる。僕は社会人になってからずっとIT企業に身を置いているので、インターネットの発展史はひととおり知っていたが、ARPANETの誕生前のことやARPANETの開発過程についての知識はあまり持っていなかった。NTTのISDNの話も開発側の視点から書かれていて知らないことがほとんどだ。回線速度が64Kbpsや128Kbpsの時代である。自分のネット環境、PC環境を思い起こしながらなつかしく読み進むことができた。国際間のインターネット回線の方式の変遷史も詳しく紹介されている。

インターネットの歴史(概要)

http://www.kogures.com/hitoshi/history/internet/index.html

10)インターネットサービスの競争、携帯電話サービスの競争

インターネット回線業者、プロバイダサービスの競争史、CompuServeやNiftyServeなどのパソコン通信の話である。1990年代はダイヤルアップ回線でインターネットに接続していた時代。今はもう無い会社やサービスの名前を目にすると「ああ、そういう会社があったなぁ。」と思うと同時に、この業界の競争と変化が激しかったことを実感することになる。

また携帯電話機やサービスについても同様で、自動車電話システムやショルダー型の携帯電話がシステムとしてどのように構成されていたか、その後携帯電話はどのような変化をとげていったかが解説されている。NTTドコモのiモードのサービスは1999年2月に開始された。当初は小さい画面で文字だけの表示だったというのはもはやノスタルジーであるのだが、本書の立場から言えばその時代を象徴する通信とインターネットを融合させる技術革新だったわけである。

パソコン通信の歴史

http://www.kogures.com/hitoshi/history/pc-tushin/index.html

携帯電話の歴史

http://www.kogures.com/hitoshi/history/keitai-denwa/index.html

著者の城水元次郎氏は昭和27年に東京大学工学部電気工学科を卒業されて以来、日本の通信技術の発展、特にクロスバ交換機の研究開発に貢献され、富士通専務、NTT常務にまでなられた方である。単行本としてお書きになったのは本書1冊だけだ。ご自身の通信技術者人生で知りえた知識とご経験が凝縮された渾身の1冊なのである。

城水元次郎氏

![]()

残念なことに4年前に81歳で他界され、日本工学アカデミーのサイトには次のような文章で紹介されている。

「城水さんは1952年東京大学工学部電気工学科を卒業され、電気通信省電気通信研究所に入られました。当時通信の最大のプロジェクトであったクロスバ交換方式の研究開発を担当されました。特にC400クロスバ交換方式は世界に冠たる優れた方式で、わが国の電話交換網の大幅な経済化を達成しただけでなく世界各国に輸出されました。次に電子交換方式の開発に当たられました。継電器を全く使わない加入者回路を世界で初めて開発して、わが国のデジタル電子交換方式を完成されました。その後武蔵野研究所長、横須賀研究所長を歴任した後、研究開発本部長になられてデジタル網の開発の指導に当たられました。電電公社が民営化されると常務取締役に就任されました。1988年NTT(株)を退職し富士通(株)に入られました。翌年には専務取締役になられ、主に海外事業に大きな努力を払われました。さらに1992年には富士通インターナショナルエンジニアリング社の社長に就任されました。日本工学アカデミーでは理事として貢献されました。」

このような本を読むと、自分はほとんど何も知らずに生きてきたということに気が付かされる。僕は今年、iPhone6に機種変更してiPadデビューもした。本書が刊行されて10年のうちに携帯電話は端末だけでなくサービス全体を含めてさらなる進化を遂げている。ここに至るまでにどのように技術革新のための努力が払われてきたのか多くの人に知ってもらいたい。本書は理数系の人だけでなく広く一般の方々にも読んでもらいたいのだ。

応援クリックをお願いします!

![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]()

![人気ブログランキングへ]()

![]()

![]()

「電気通信物語―通信ネットワークを変えてきたもの:城水元次郎」

![]()

第1部:世界をつないだ電信網

- ペリー来航と電信機―夜明け前の日本電気通信

- モールスの電信機―データ通信から始まった電気通信

- 電信、電報の普及―電信の国営化とウェスタン・ユニオンの創立

- 海底ケーブルの出現―電信のハイウェイとなった海

- 世界を結ぶ電信線―七つの海を制した英国電信網

- 黎明の日本無線通信―国を救った無線電信機

第2部:家庭に浸透した電話サービス

- 電話機の誕生―グラハム・ベルとトーマス・エジソン

- 交換サービスの提供―交換扱者の物語

- 線路・伝送技術の進展―より遠くへ大陸横断

- 交換機の自動化―電磁機構による交換機の開発

- ベル・システムの進展―大経営者セオドア・N・ヴェイル

- 伝送路網の全国展開―伝送路の多重利用

- 国際通信の進展―無線電話と海底同軸ケーブルの誕生

- テレビ伝送路網の構築―同軸ケーブルとマイクロ波無線の競合

- 全国電話網の構築―全国自動即時化への道

- クロスバ交換機の誕生―通信機メーカーの興亡

第3部:高度化、多様化する電話網

- 電話サービスの高度化―電子交換機の誕生

- 交換機とコンピュータ―通信と情報処理技術の融合

- 衛星通信―新しい通信手段の実現

- ディジタル化の流れI―交換と伝送技術の統合

- ディジタル化の流れII―ディジタル交換機の競争とアクセス網の成立

- 光通信の誕生―レーザの発明とシリコンファイバの低損失化

- 光通信の普及―シリコンファイバによる通信の大動脈

- 通信の自由化―ベル・システムの解体と通信事業の再編

- 携帯電話の世界―本領を発揮した移動通信

第4部:新しい通信、インターネット

- 記録通信からデータ通信へ―パケット網・ISDNの誕生

- インターネットの台頭―ARPANETの誕生

- インターネットの形成―ネットワークをつないだもの

- インターネットの普及―新しい通信の誕生

- インターネットと電話―通信体系の変貌

- IT時代の本質―産業のソフト化と産業形態の変革

あとがき

索引

内容紹介:

通信技術の変遷を、技術史、事業史というよりも、社会動向と関連した社会史的な流れとして捉え、2世紀にわたる電気通信の流れを物語仕立てで構成し、自ら研究開発に従事した著者ならではの多くのエピソードを交えながら紹介。2004年刊行、326ページ。

著者について:

城水元次郎(しろみず・もとじろう)

昭和27年東京大学工学部電気工学科卒業。電気通信省電気通信研究所入所。昭和61年日本電信電話株式会社常務取締役研究開発本部長。平成元年富士通専務取締役。平成4年富士通インターナショナルエンジニアリング取締役社長。平成11年同社常任顧問退任。平成12年富士通株式会社顧問退任。日本学術会議第13、14期会員。電子情報通信学会名誉員。2010年没。

理数系書籍のレビュー記事は本書で264冊目。

本書は11月はじめに開催された「神保町ブックフェスティバル」のオーム社のワゴンセールで買ったものだ。その日はこの本が10冊ほど並べられていた。

読んで大正解。これほど胸がときめいた本は久しぶりだった。ペリーが浦賀に来航したとき電信機を持参していたなんてまったく知らなかったし。電信機だけでなく4分の1スケールの蒸気機関車の模型も黒船には積まれていたそうだ。1854年に横浜で行われた電信の実演の様子は本書にこのように書かれている。

電信の実演のために応接所と地元役宅間に約1マイルの電線が張られ、ペリーが帯同した2名の民間技師により操作が行われた。ペリーは遠征記にその状況を告ぎのように記している。「両端にいる技術者の間に通信が開始されたとき、日本人は烈しい好奇心を抱いて運用法を注意し、一瞬にして消息が英語、オランダ語、日本語で建物から建物へと通じるのを見て大いに驚いた。毎日毎日役人や多数の人が集まって技手に電信機を動かしてくれるようにと熱心に懇願し、通信が往復するのを絶えず興味を抱いて注意していた。」

ペリー提督が献上したエンボッシング・モールス電信機(有線の電信機)

詳細はこのページに書かれている。

NTT東日本:黒船とともに“電信”は日本へとやってきた

http://www.ntt-east.co.jp/business/magazine/network_history/05/

この逸話から本書刊行の2004年までの200年にわたる日本と世界の電気通信の歴史が本書ではこと細かに語られる。それは科学史や技術発展史が書かれているだけでなく、電気通信の変遷がどのように通信事業や国家に影響を与えたかについても書かれている。この記事の最後に詳細目次を載せておいたが、ひとつひとつがプロジェクトXであり歴史秘話ヒストリアなのだ。本書を使ってこのような番組を作ったら、おそらく3年ぶんの放送になることだろう。

理論では正しくても、それを実践する過程でさまざまな問題に直面していたのだ。現代の視点で見ると問題が起きていたことが想像できないだけに、あらためてその重要さに気づかされる。そして昔の技術者たちががどのように問題解決したかを知ると「なるほど~」とうならされるのだ。

本書は話題が盛りだくさんで全部紹介することはできないから、僕が「へぇ~、すごいな~」と感動した話をいくつかピックアップしておこう。

1)モールス電信機と江戸幕府

ペリー提督が行った有線のモールス電信機のせっかくのデモンストレーションは、幕府の役人の関心はひいたものの、時の将軍徳川家定は服喪中だったため将軍の目には触れることはなかったそうだ。ペリーのデモンストレーションは日本初ではなかった。来航の4年前の1849年に松代藩の佐久間象山が60メートルの電線をとおして電信の実験をしている。その後も幕府や各藩で電信の実験が行われたかが、幕府はその導入には動かなかった。信書の通信手段として幕府が開設した飛脚制度には、民間の町飛脚も加わりそれなりに充実しており、諸侯による分割統治の封建制度下では、電信の速さの期待よりも扱者の介在による内容の漏洩が危惧されたからだ。

しかし、電信機や蒸気機関車など当時の先進技術はアメリカや西洋の技術力を幕府に見せつけることになり、開国の後押しをしたことは間違いない。

あと「鉄道を安全に運行するためには電信が不可欠である。」という説明にも僕ははっとさせられた。事故がおきたり犯罪者が途中駅から乗り込んだりした場合、その情報を各駅や警察に即座に伝える必要があるからだ。今ではすぐ連絡するのが当たり前になっているだけに、たとえモールス式とはいえ電信の重要性にあらためて気づかせられたのだ。

また1871年にはじまったアメリカの南北戦争で北軍が勝利できたのも全米に張り巡らせた電信網を使って各地の戦況を中央の司令部で把握していたからである。(参照:「南北戦争の信号司令部」)

(有線)電信の歴史

http://www.kogures.com/hitoshi/history/tushin-morse/index.html

電信の歴史

http://www.geocities.jp/hiroyuki0620785/intercomp/molstelegraph.htm

2)世界初の海底ケーブルとその発展

世界初の海底ケーブル電信は英仏海峡を挟んでドーバーからカレー間で1850年に行われた。また大西洋海底ケーブルが敷かれて初の電信が行われたのは1857年のことでビクトリア女王とアメリカ大統領ブキャナンの間で祝電が交わされた。当時の技術では海底ケーブルを敷くのはとても大変なことで簡単に切れてしまい何度も失敗を重ねた末のことだった。しかしこの成功はつかの間にすぎず、敷設したケーブルの特性が悪く不安定だったため、信号を強めるために加えた高電圧により絶縁が破壊され2ヵ月後には完全に不通になってしまった。

その後、何度も海底ケーブル敷設が試みられたが1860年までは成功よりも失敗したほうが多かった。このためイギリス政府とAtlantic Telegraph社の合同委員会が作られ問題を根本から検討することとなり、当時の著名な電気関係の技術者、学者によりケーブルの機械的強度、伝送特性などについて理論的解析が加えられ、10カ月におよぶ検討により500ページの報告書にまとめられた。これは当時の科学知識に関する貴重な記録である。

何度も失敗を繰り返したのち、1865年にはイギリス-インド間の電信が開通し、19世紀末までにイギリスは世界中に海底ケーブルを張り巡らせることができた。ビクトリア女王治世下の大英帝国の時代にである。幕末から明治維新にかけて日本ではようやく電信を陸上で試し始めた時期に海底ケーブルなどというとてつもない大事業に挑戦していたとは。そのギャップに驚かされるわけである。

しかし、なぜイギリスがこれほど厖大な出費をしてまで海底ケーブルを全世界に敷設したのだろうか?それは植民地政策と密接にかかわっている。世界中の植民地の状況を短時間のうちに知り、必要な手立てをとることが非常に重要なことだったからだ。モールス信号による海底ケーブルの誕生はニュースとビジネスの情報伝達に革命をもたらし、通信社が発足し各地の出来事を数分後には伝えてくるようになり、商人は電報により品物を売買し遠くの港から船で荷を運ばせた。もちろん軍事的にも優位に立つことができる。

ゴムの被膜の海底ケーブルは長期間海中に放置すると絶縁が切れてしまう欠点があった。そこで利用されたのがガタパーチャという暖めると可塑性を持ち、常温では凝固する樹脂である。このガタパーチャの産地マレー半島をイギリスが領有していたことがこの国を海底電信で優位に立たせる一因となった。

1900年イギリスの代表紙 Daily Express が発刊され「地球上のいかに遠い所で起こる出来事でもDaily Expressは直ちにその詳細を手に入れることができる。」と豪語したが、情報大国の自負を示す言葉である。

3)無線電信機と日本海軍

電磁波の存在は1864年にマクスウェルの「電磁波の理論」により発表され、1888年にヘルツの実験によって実証された。そしてマルコーニによって無線電信機が実用化されたのが1895年のことである。

イギリスが世界中に海底ケーブルを張りめぐらせたことは、世界各国でケーブルの揚陸権を独占することにつながり、電信の世界進出を目指す国々にとって大きな制約になった。これがこれらの国々が無線電信を推し進める結果となった。

日本で無線電信の研究が始まったのはマルコーニの無線電信実験の翌年1896年(明治31年)のことである。3年のうちに80海里(約150Km)の到達距離を持つ船舶用無線電信機の開発を目標としていた。その結果開発されたのが三六式無線電信機で、日露の開戦前に艦船や陸上施設に配備された。この無線機は600Wの電力でマストに張った30mのアンテナにより、条件がよければ370Kmまで届いたという。

日本海海戦(1905年)でロシアのバルチック艦隊を撃破して日露戦争に勝利をおさめることができたのも、遠距離通信可能な無線電信機が軍艦に配備されていたことによるのだ。

固定電話しかなかった小学、中学生時代、無線機やトランシーバーはあこがれのアイテムだった。大人になった今でもワイヤレスマイクやモールス無線機を電子工作で作ってみたいと思うほどである。(今の子供たちはそういうことを思わないのだろうけれど。)本書のこの節を読んでいるうちに無性に「電鍵」が欲しくなった。ヤフオクで入札してみたのだけれども結局負けてしまい購入には至らなかったわけであるが。興味のある方はここをクリックして検索してみるとよいだろう。

無線の歴史

http://www.kogures.com/hitoshi/history/tushin-musen/index.html

4)電話交換手と交換台

固定電話サービスの誕生と発展の物語は特に面白かった。NHKの「花子とアン」にも東京に住む花子と話をするために甲府の実家に電話機が設置されたシーンがあった。私たちはとかく電話機のほうに目がいきがちだ。しかし、電話線がつながった先ではどのような装置があり、どのようなことが行われていたのだろうか。そのように想像すると楽しくなる。加入電話のシステム全体も明治から昭和に至るまで飛躍的な進化を遂げている。携帯電話が普及した今ではほとんど意識されることがなくなった固定電話サービスのしくみも技術革新の積み重ねの末に完成したものだ。

まず僕が興味をもったのは電話交換手や交換台だ。明治期の電話にはダイヤルがついていず、受話器から「東京の○○番につないでください。」と交換手に依頼する。すると交換台の前にいる交換手は電話線を通話先につなぐわけだ。電話サービスは一度にたくさんの人が利用するものだから、加入者数が増えるにしたがって交換手の仕事は忙しくなる。もちろん24時間交代勤務だ。加入者数は明治36年末には14000になり、大正2年末には東京の8つの電話局には2000人の交換手がいたが、毎年300人は超繁忙の業務から辞めていったそうである。

大正10年には東京の電話は12局、加入者数7700に、交換手は5000人に達した。交換手不足に悩む電話局は希望する小学生を夏休みに集めて訓練し、卒業するとただちに見習い生に採用し、養成機関3カ月を経て実務に就かせたという。まだ肩上げの取れない者、ジャックに届かせるためにぼっくり下駄を履かせた少女の姿が見受けられ、交換手の5分の1は14歳未満、年間退職者は3000名で平均勤続年数は1.1年だったそうだ。東京の電話局は4局を残して新しい共電式に変更が進んでいたが、サービスの主役の交換手の雇用は深刻な労働問題になっていた。

1人の交換手の前にある交換台にはおよそ100個のジャックがあったそうだ。加入者数の増加は交換台の増加を意味し、横一列に交換台がずらりと並ぶことになる。つなぎ先のジャックが遠くにあるときはどうつなげばよいのだろう?当時の技術者はこれをどのように解決したのだろうか?これは自然に湧いてくる疑問だ。本書を読む愉しみは、このような疑問を自分で考えながらその解決方法を読んで「ああ、なるほど!」と納得していくことにある。それにしても通話料の課金はどのように処理していたのだろう?興味は尽きない。

その後、ダイヤル式の電話機が開発され交換台は次のように自動交換機に置き換えられ、交換手の仕事はなくなっていった。

1926年(大正15・昭和元年)日本初の自動交換方式

日本では、1923年の関東大震災の復旧をきっかけに自動電話交換機が採用された。その後、逐次自動化されていくが、当初は市内電話に限られており、市外電話にまで採用されるようになったのは戦後かなりたってからである。

1965年 東京と全国道府県庁所在地相互間のダイヤル市外通話開始

1979年 全国の電話自動化が100%完了

余談:僕の母は昔から少し天然が入っていて、たまにとんでもない発言をする。つい先日も母の携帯電話をスマホに変更しようかという話をしていたところ、「そういえば、今は電話交換手の人の仕事はどうなってるのかしらねぇ?募集してるのかしら?」などと言っていた。僕はドコモの電話局で働いている大勢の交換手の人たちの様子を想像して笑ってしまった。母は昭和8年生まれである。

国産1号電話機:明治11年(1878年):ベルが電話を発明した2年後

電話交換手と交換台

固定電話の歴史

http://www.kogures.com/hitoshi/history/tushin-denwa/index.html

動態展示用として復元に成功!「磁石式手動交換機」

(昭和54年(1979年)に電話の全国完全自動化にいたるまで、農村・山村などの小局用標準交換機としてひろく使用されました。)

http://www.hct.ecl.ntt.co.jp/about/ob_07.html

電話のつながるしくみ(NTT西日本)

http://www.ntt-west.co.jp/kids/shikumi_phone/

5)電話線の問題

これは僕にとって思いもつかないことだった。電話の加入者が増えるにつれて電話局に集まる電話線も増えるはずである。アメリカにおいて加入者宅の電話機を交換台に結ぶ電話線は1880年代の半ばには往復2線形式を採るようになり、硬銅の裸線を電住に添架した架空線が用いられていた。電話が普及すると街の中には多数の電線を乗せた電柱が並び、日光を遮り街の景観を損なった。市民の反対が繰り返され、1884年ニューヨーク州議会は人口50万以上の都市では電話線を地下に埋設することを法制化し、シカゴ、ワシントンでも同様な動きがあった。電話会社にとっても電話局に多数の電話線が集中し、次第にその収容が厄介になった。また電話線保全の面では、冬ともなれば電線には氷雪が付着し倒壊、切断など、北部の都市では毎冬数日のサービス中断は常であったという。

まるで冗談のような話だ。しかし電話加入者数が増えれば電線が密集するのは当然のことであり、いったん張り巡らした電線を地下に移設することは並大抵のことではなかっただろう。僕は思わず家の周りの電柱や電線を見上げてしまった。邪魔ではあるが、案外うまく整理されて張られている。電柱の上にも僕の知らないいろいろな技術が使われているのだろうと思った。

ただし日本での状況はニューヨークとは異なっている。電話線を地下に敷設するか電柱の上に張るかは地域によって異なる。例えば我が家のある東京都中野区の電話線は電柱の上だ。ではなぜ電話線は19世紀末のニューヨークのように蜘蛛の巣状態になっていないのだろうか?その解決策も本書で紹介されている。

1887年のニューヨーク

19世紀のニューヨーク、街中に張り巡らされた電話線がすごい

http://www.gizmodo.jp/2014/03/19_7.html

6)長距離電話の話

電話線の次は長距離通話の話である。「マイラインやマイラインプラス」のサービスが開始された2000年の頃は県外にかける通話料金が高かったことを思い出した。今では全国一律3分8円くらいでかけられるし、LINEを使えば海外通話だって無料でできる。通話料金の値下げは1989年に始まり、東京-大坂間の例では1985年には3分400円だったのが1993年には3分170円まで下がっていた。(それでも今と比べると高すぎる。)

でもここで触れておきたいのは料金の話ではなく長距離通話技術の話である。本書で「1880年代のアメリカの電話会社の次の課題は通話距離の延伸である。」という文を読んだとき僕はハッとした。そうか、電話線を延ばすだけでは長距離通話はできないのだ。電話線の中で電流は減衰するし、エジソンが発明した電灯の普及により電力線からの電磁誘導による妨害を電話線が受けるようになっていたからだ。電磁誘導による妨害の問題は電話回線を構成する2本の導線をある間隔ごとに交叉させて位置を替え、電磁誘導の影響を相殺する工夫がされた。ケーブル内の心線も対ごとに撚って隣接心線からの影響を避けた平衡対撚ケーブルにして問題解決した。

電流の減衰の問題は電流を増幅することによって解決できる。そう、この時代にはまだ三極真空管は発明されていなかったのだ。エジソンが白熱電球の実験に成功したのが1879年、三極真空管は1907年にド・フォレーによって発明された。しかし実際に使える長寿命の三極真空管が作れるようになったのは1913年頃のことである。この真空管を電話の中継局に使うことでようやく長距離通話ができるようになったのだ。その後、三極真空管はウィリアム ・ショックレー、ウォルター・ブラッテンによって1956年に発明されるトランジスタに置き換えられていくわけである。

三極真空管アンプ

真空管とトランジスタのイメージ

http://our-house.jp/tube%20and%20tr/

7)自動交換機の進歩

親に聞いたところ我が家に電話回線が引かれたのは僕が2歳のとき、1964年のことである。物心がついたときにはすでに家には黒電話があり、大学生になるまでずっとこの電話機が使われていた。大学2年のとき自分の部屋に専用の固定電話を引いてマイクロカセットテープに録音するプッシュホンを設置して友達と長電話を楽しんだ。この電話番号は今でも使っている。

我が家の電話機の変遷はせいぜいこの程度だが、この期間に電話局の自動交換機はのほうはものすごい進化を遂げていたのを本書を読んで知った。この部分はとても興味深く読むことができた。大まかな流れは次のとおりである。

1900年頃~:ストロージャ式スイッチ(交換機)

中心軸の可動接点と円筒形に配置された固定接点群が基本通話路となる。

Strowger Switch

http://people.seas.harvard.edu/~jones/cscie129/nu_lectures/lecture11/switching/strowger/strowger.html

1920年頃~:ステップ・バイ・ステップ交換機

回線の接続を機械で自動化した。

1960年頃~:クロスバ交換機

縦棒と横棒を組み合わせた接点で、交換機を小型化。

1970年頃~:電子交換機

接続をコンピューター制御で行い、より高速に、より確実に、より大量に処理できるようになった。 ただし通話の音声信号はアナログ。

1980年頃~:デジタル交換機

制御信号も、音声信号もデジタルに。きれいな音で会話できるようになった。

言うまでもなく電話のシステムは大勢の人が同時に使うサービスである。ストロージャ式からクロスバ交換機までのように機械式の交換機のしくみなど僕にはとても想像がつかない。エレクトロニクス技術の発展の前にものすごい機械技術の発展があったことに感動した。キャッチホンサービスや三者通話ができるようになったのはどの交換機からだったのだろう?とか、通話時間の記録や課金処理はどのようにして組み込んだのだろうか?など想像は膨らむ一方である。

次の動画には脱帽した。黒電話を使うために交換機を自作した人がいるのだ。そしてこの動画にはなんと続きがある。こういうことができる人になりたいと僕は思った。

自動で電話をつなぐ(NTT西日本)

http://www.ntt-west.co.jp/kids/shikumi_phone/rec02.html

自動交換機の進歩

http://www.hct.ecl.ntt.co.jp/exhibitions/panel/tech_a.html

8)テレビ技術、テレビ事業の発展

2004年に刊行された本なので解説されているのはアナログテレビの技術発展史である。電気通信の歴史の本なのでテレビ受像機ではなく放送技術、中継技術、テレビ事業発展の話が中心だ。海外や国内、国際間のテレビ伝送路網の形成などにが時代の流れに従って解説されている。

テレビの歴史年表

http://cozalweb.com/ctv/shiryo/rekishi.html

9)インターネット前史

ARPANETが誕生するまでの話、ARPANET誕生からインターネットの発展史がとても詳しく解説されいる。僕は社会人になってからずっとIT企業に身を置いているので、インターネットの発展史はひととおり知っていたが、ARPANETの誕生前のことやARPANETの開発過程についての知識はあまり持っていなかった。NTTのISDNの話も開発側の視点から書かれていて知らないことがほとんどだ。回線速度が64Kbpsや128Kbpsの時代である。自分のネット環境、PC環境を思い起こしながらなつかしく読み進むことができた。国際間のインターネット回線の方式の変遷史も詳しく紹介されている。

インターネットの歴史(概要)

http://www.kogures.com/hitoshi/history/internet/index.html

10)インターネットサービスの競争、携帯電話サービスの競争

インターネット回線業者、プロバイダサービスの競争史、CompuServeやNiftyServeなどのパソコン通信の話である。1990年代はダイヤルアップ回線でインターネットに接続していた時代。今はもう無い会社やサービスの名前を目にすると「ああ、そういう会社があったなぁ。」と思うと同時に、この業界の競争と変化が激しかったことを実感することになる。

また携帯電話機やサービスについても同様で、自動車電話システムやショルダー型の携帯電話がシステムとしてどのように構成されていたか、その後携帯電話はどのような変化をとげていったかが解説されている。NTTドコモのiモードのサービスは1999年2月に開始された。当初は小さい画面で文字だけの表示だったというのはもはやノスタルジーであるのだが、本書の立場から言えばその時代を象徴する通信とインターネットを融合させる技術革新だったわけである。

パソコン通信の歴史

http://www.kogures.com/hitoshi/history/pc-tushin/index.html

携帯電話の歴史

http://www.kogures.com/hitoshi/history/keitai-denwa/index.html

著者の城水元次郎氏は昭和27年に東京大学工学部電気工学科を卒業されて以来、日本の通信技術の発展、特にクロスバ交換機の研究開発に貢献され、富士通専務、NTT常務にまでなられた方である。単行本としてお書きになったのは本書1冊だけだ。ご自身の通信技術者人生で知りえた知識とご経験が凝縮された渾身の1冊なのである。

城水元次郎氏

残念なことに4年前に81歳で他界され、日本工学アカデミーのサイトには次のような文章で紹介されている。

「城水さんは1952年東京大学工学部電気工学科を卒業され、電気通信省電気通信研究所に入られました。当時通信の最大のプロジェクトであったクロスバ交換方式の研究開発を担当されました。特にC400クロスバ交換方式は世界に冠たる優れた方式で、わが国の電話交換網の大幅な経済化を達成しただけでなく世界各国に輸出されました。次に電子交換方式の開発に当たられました。継電器を全く使わない加入者回路を世界で初めて開発して、わが国のデジタル電子交換方式を完成されました。その後武蔵野研究所長、横須賀研究所長を歴任した後、研究開発本部長になられてデジタル網の開発の指導に当たられました。電電公社が民営化されると常務取締役に就任されました。1988年NTT(株)を退職し富士通(株)に入られました。翌年には専務取締役になられ、主に海外事業に大きな努力を払われました。さらに1992年には富士通インターナショナルエンジニアリング社の社長に就任されました。日本工学アカデミーでは理事として貢献されました。」

このような本を読むと、自分はほとんど何も知らずに生きてきたということに気が付かされる。僕は今年、iPhone6に機種変更してiPadデビューもした。本書が刊行されて10年のうちに携帯電話は端末だけでなくサービス全体を含めてさらなる進化を遂げている。ここに至るまでにどのように技術革新のための努力が払われてきたのか多くの人に知ってもらいたい。本書は理数系の人だけでなく広く一般の方々にも読んでもらいたいのだ。

応援クリックをお願いします!

「電気通信物語―通信ネットワークを変えてきたもの:城水元次郎」

第1部:世界をつないだ電信網

- ペリー来航と電信機―夜明け前の日本電気通信

- モールスの電信機―データ通信から始まった電気通信

- 電信、電報の普及―電信の国営化とウェスタン・ユニオンの創立

- 海底ケーブルの出現―電信のハイウェイとなった海

- 世界を結ぶ電信線―七つの海を制した英国電信網

- 黎明の日本無線通信―国を救った無線電信機

第2部:家庭に浸透した電話サービス

- 電話機の誕生―グラハム・ベルとトーマス・エジソン

- 交換サービスの提供―交換扱者の物語

- 線路・伝送技術の進展―より遠くへ大陸横断

- 交換機の自動化―電磁機構による交換機の開発

- ベル・システムの進展―大経営者セオドア・N・ヴェイル

- 伝送路網の全国展開―伝送路の多重利用

- 国際通信の進展―無線電話と海底同軸ケーブルの誕生

- テレビ伝送路網の構築―同軸ケーブルとマイクロ波無線の競合

- 全国電話網の構築―全国自動即時化への道

- クロスバ交換機の誕生―通信機メーカーの興亡

第3部:高度化、多様化する電話網

- 電話サービスの高度化―電子交換機の誕生

- 交換機とコンピュータ―通信と情報処理技術の融合

- 衛星通信―新しい通信手段の実現

- ディジタル化の流れI―交換と伝送技術の統合

- ディジタル化の流れII―ディジタル交換機の競争とアクセス網の成立

- 光通信の誕生―レーザの発明とシリコンファイバの低損失化

- 光通信の普及―シリコンファイバによる通信の大動脈

- 通信の自由化―ベル・システムの解体と通信事業の再編

- 携帯電話の世界―本領を発揮した移動通信

第4部:新しい通信、インターネット

- 記録通信からデータ通信へ―パケット網・ISDNの誕生

- インターネットの台頭―ARPANETの誕生

- インターネットの形成―ネットワークをつないだもの

- インターネットの普及―新しい通信の誕生

- インターネットと電話―通信体系の変貌

- IT時代の本質―産業のソフト化と産業形態の変革

あとがき

索引