「人間の建設:小林秀雄、岡潔」(Kindle版)

内容紹介:

有り体にいえば雑談である。しかし並の雑談ではない。文系的頭脳の歴史的天才と理系的頭脳の歴史的天才による雑談である。学問、芸術、酒、現代数学、アインシュタイン、俳句、素読、本居宣長、ドストエフスキー、ゴッホ、非ユークリッド幾何学、三角関数、プラトン、理性……主題は激しく転回する。そして、その全ての言葉は示唆と普遍性に富む。日本史上最も知的な雑談といえるだろう。

2010年2月刊行、183ページ。(単行本の初版は1965年、新装版は1968年刊行)

対談者について:

小林秀雄: ウィキペディアの記事

1902‐1983。東京生れ。東京帝大仏文科卒。1929(昭和4)年、「様々なる意匠」が「改造」誌の懸賞評論二席入選。戦中は「無常という事」以下、古典に関する随想を手がけ、終戦の翌年「モオツァルト」を発表。’67年、文化勲章受章。連載11年に及ぶ晩年の大作『本居宣長』(’77年刊)で日本文学大賞受賞。

小林秀雄の著書: Amazonで検索

岡潔: ウィキペディアの記事

1901‐1978。大阪生れ。日本数学史上最大の数学者。1925(大正14)年、京都帝大卒業と同時に講師に就任、以降、広島文理科大、北大、奈良女子大で教鞭をとる。多変数解析函数論において世界中の数学者が挫折した「三つの大問題」を一人ですべて解決した。’60(昭和35)年、文化勲章受章。

岡潔の著書: Amazonで検索

「多変数関数論の建設」の次は「人間の建設」だ。数学者としてだけでなく、文化人、ひとりの人間としての岡潔先生を知っておきたい。

批評家として名高い小林秀雄先生との対談本である。小林先生の著作は大学生のときに「モオツァルト・無常という事」(Kindle版)を読んで以来だ。

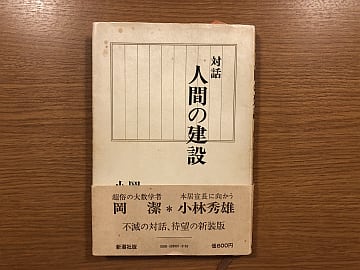

この本のもとになった対談は終戦後20年経った1965年に行われ、この年に単行本が刊行されている。僕が読んだのは1968年に刊行された新装版、「多変数関数論の建設」を読んでいた僕を見た知人がくださった本である。僕のブログのプロフィール写真は幼稚園児の頃のものだが、その当時に印刷された本をおよそ50年経って読んだことになる。

![]()

拡大

![]()

専門領域がまったく違う知の巨人のお二人が忌憚なく語り合うというお膳立ては、読む前から好奇心がかきたてられる。相手を尊重するあまり、遠慮をすればつまらない対談になってしまうし、逆に相手の考えを否定して自説のみ主張すれば不快な物別れに終わりかねない。今になって思うとずいぶん野心的な企画だったとわかる。

数学にせよ音楽や文学の話にせよ、馴染みのない読者には難解になりがちな話題で繰り広げられたにもかかわらず、すらすらと読めてしまうのが意外だった。そして知的なお二人であるがゆえに、対話は自然に本としての構成を次のように紡ぎ出す。

学問をたのしむ心

無明(むみょう)ということ

国を象徴する酒

数学も個性を失う

科学的知性の限界

人間と人生への無知

破壊だけの自然科学

アインシュタインという人間

美的感動について

人間の生き方

無明の達人

「一」という概念

数学と詩の相似

はじめに言葉

近代数学と情緒

記憶がよみがえる

批評の極意

素読教育の必要

小林先生は1902年4月に、岡先生は1901年4月にお生まれになっている。そしてアインシュタイン博士が来日したのが1922年のことだ。(参考記事)博士の来日に合わせて科学教養書が数多く出版され、20代前半だった小林先生も相対性理論を教養書でお読みになっていた。岡先生は数学者だから特殊相対性理論を数式で理解するのはたやすかったはずだし、一般相対性理論の数学的基礎となったリーマン幾何学は理解されていたはず。ただし、アインシュタインの論文はドイツ語で書かれていたので、フランス語が堪能な岡先生が一般相対性理論を当時得られる論文や書籍で理解したかどうかは定かではない。

お二人の話は相対性理論での時間論、それに対して誤った解釈を与えてしまった哲学者アンリ・ベルクソンの話へと自然に展開していく。(参考記事:「時:渡辺慧」)

相対性理論は理学の範疇とはいえ岡先生には専門外である。先生が自然科学をどの程度まで理解していたか、自然科学に対してどのような認識をお持ちだったかを知ることができたのが収穫だった。数学や自然科学に関する岡先生のご発言のところだけ、かいつまんで紹介しよう。

- われわれの自然科学ですが、人は素朴な心に自然はほんとうにあると思っていますが、ほんとうに自然があるかどうかはわからない。自然があるということを証明するのは、現在理性の世界といわれている範疇ではできないのです。自然があるということでなく、数というものがあるということを、知性の世界だけでは証明できないのです。数学は知性の世界だけに存在しうると考えてきたのですが、そうでないということが、ごく近ごろわかったのですけれども、そういう意味にみながとっているかどうか。数学は知性の世界だけに存在しえないということが四千年も数学をしてきて、人ははじめてわかったのです。数学は知性の世界だけに存在しうるものではない、何を入れなければ成り立たぬかというと、感情を入れなければ成り立たぬ、ところが感情を入れたら、学問の独立はありえませんから、少なくとも数学だけは成立するといえたらと思いますが、それも言えないのです。

感想: 知性により明らかにされる数学の世界に対して、人間の感情による裁定を持ち込むかどうかは数学者といえども千差万別だと思う。僕自身は感情を持ち込むべきではないという立場だが、岡先生の多変数関数論は先生の感情や情緒に従って建設されたことを思うと、感情による裁定を一概には否定できないと思った。

- アインシュタインのしたことについて一番問題になりますのは、それまで直線的に無限大の速さで進む光というものがあると物理で思っていたのを否定したのです。(中略)アインシュタインは、在来の光というものを否定した。そうすると、仮定している物理の公理体系が残っても、実験的にはたしかめることのできないものに変わってしまったのです。物理的な公理体系ではなくなったのです。これは何と言いますか、観念的な公理体系、哲学的公理体系というものに変わってしまいます。

感想: 岡先生はまったく誤解していると思った。光が有限の速度で進むことはアインシュタインよりはるか以前、17世紀にはわかっていたことだからだ。ニュートンでさえ木星の衛星の動きを観測することで光の速度を計算している。ニュートン力学だけでなく、アインシュタインの時空の理論は一貫して物理的な公理体系であり、岡先生が言うような観念的、哲学的公理体系ではないと思う。強いて言えばアインシュタインの時空の理論は、われわれのユークリッド幾何的な空間、時間の概念に反しているだけである。対談が行われた1965年であっても特殊相対性理論や一般相対性理論は実験や観測で確かめられていたし、アインシュタイン最後の宿題と呼ばれた重力波も2015年9月に初観測されている。(参考記事: 「重力波の直接観測に成功!」)

- いまの理論物理学のようなものが実在するということを信じさせる最大のものは、原子爆弾とか水素爆弾をつくれたということでしょうが、あれは破壊なんです。(中略)もし建設が一つでもできるというなら認めてもよいのですが、建設は何もしていない。しているのは破壊と機械的操作だけなんです。

感想: 理論物理学や自然科学の破壊的な側面しか取り上げていない。1965年にはすでに半導体技術を活かしたラジオやテレビ、大型計算機、通信手段などの利便性があったはず。科学がもたらす恩恵を夢見ていた高度経済成長の時代に岡先生は取り残されていたに違いないと思った。

- 自然科学、自然科学と、日本ではこのごろ特にやかましくいうのですね。釈尊は諸法無我と言いました。科学は無我である、我をもっているものではないということを教え込ませないといかんわけです。自然科学の弊害は多いです。

感想: 岡先生の自然科学嫌いが顕著にあらわれている部分。相対性理論にしても、量子力学にしても、人間の感情、感覚に沿わないものを受け入れることに嫌悪をお持ちのようだ。

- (数学には)かりにリアリティというものはあるのですけれども、見えてはいないのです。それで探しているわけですね。リアリティというものは、霧に隠れている山の姿だとしますと、それまで霧しかなかったところに山の姿の一部が出てきたら、喜んでいるわけですね。だから唯一のリアリティというものがあって、それをどう解釈するかというふうなことはしていないのです。リアリティにはいろいろな解釈があって、どれをとるかが問題になったという実例はないと思います。リアリティの解釈が問題になるということは、数学では一度も出会ったことがないでしょう。

感想: 数学の定理は「発見」か?それとも「発明」か?という問いにかかわる部分。このご発言だけ読むと数学の定理は「発見」だとおっしゃっているように思える。

- 物理学者の場合、リアリティというものは、人があると考えている自然というものの本質ということになりますね。それに相当するものは数学にはありません。だから見えない山の姿を少しずつ探していくということですね。ある意味では自然をクリエイトするものの立場に立っているわけです。クリエイトされた自然を解釈する立場には立っていないのです。

感想: ここも数学の定理は「発見」か?それとも「発明」か?という問いにかかわる部分。「山の姿を少しずつ発見しながら自然をクリエイトする」という言葉に岡先生はひとつの回答を与えている。

- (数学は詩に)似ているのですよ。情緒のなかにあるから出てくるのには違いないが、まだ形には現れていなかったものを形にするのを発見として認めているわけです。だから森羅万象は数学者にとってつくられているといっているのです。詩に近いでしょう。言葉が五十音に基づいてあるとすれば、それに相当するものが数ですね。それからつくられたものが言葉ですね。数というものがあるから、数学の言葉というものがつくれるわけですね。

感想: ここも数学の定理は「発見」か?それとも「発明」か?という問いにかかわる部分。数学の定理の発見と発明(建設、構築)の側面をより具体的にご説明なさっている。「数学の定理はもともとあるのではなく、定理があるべき姿はもともと決まっているが、数学者

はそのとおりに建設、構築している。」という意味だと僕は解釈した。

- 数学史を見ますと、数学は絶えず進んでいくというふうにはなっていません。いま数学でやっていることは、だいたい十九世紀にわかって始められたことがまだ続いているという状態です。証明さえあれば、人は満足すると信じて疑わない。だから数学は知的に独立したものであり得ると信じて疑わなかった。ところが、知には情を説得する力がない。満足というものは情がするものであるという例に出会った。そこを考えなおさなければならない時期にきている。それによって人がどう考えなおすかは、まだこれからの有様を見ないとわからない。数学がいままで成り立ってこたのは、体系のなかに矛盾がないということが証明されているためではなくて、その体系を各々の数学者の感情が満足していたということがもっと深くにあったのです。初めてそれがわかったのです。人がようやく感情の権威に気づいたといってもよろしい。人智の進歩としては早いほうかもしれない。人は実例に出会わなければ決してわからない。

感想: 岡先生のお考えが色濃くでている部分。数学に対して僕が感じている印象とは異なるものだ。1960年代に「ラングランズ予想」が提唱され、数学の異なる分野に不思議なつながりがあることが明らかにされつつあり、数学者の感情が満足するしないにかかわらず数学は発展してきたように僕は思う。(参考記事:「NHK数学ミステリー白熱教室」、「数学の大統一に挑む:エドワード・フレンケル」)この部分の後、岡先生は十九世紀以降の数学史を理工系の大学1、2年生で学ぶ「1変数複素関数論」のあたりまでざっくりと解説されるのだが、小林先生には理解できなかったと思う。

自然科学や数学に関しての岡先生のご発言は、このようなものである。

この他、岡先生は日本の非行少年の割合が3割という比率であることに心を痛め、せめて3パーセントぐらいに下がってほしい、それに役立ちそうなことがあったら、よろこんでしている。昔の国家主義や軍国主義は、それ自体は間違っていても、教育としては自我を抑止していました。だから今の個人主義は間違っていると述べている。

先日NHKで見た「“駅の子”の闘い ~語り始めた戦争孤児~」を思い出した。

https://www.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/postwar/sengozeronen/syonen/

対談は終戦後20年たって行われたのだが、戦争がもたらした傷跡は、この頃でもまだ癒えていなかったのだと思った。プロレス漫画の「タイガーマスク」の中の「ちびっこハウス」と呼ばれた児童養護施設の起源は、戦災孤児のための施設だったのだろうと想像した。

その後、児童養護施設の役割は貧困家庭の子供の保護に加えて、DVやいじめを受けている子供、不登校児の精神的な支えをする施設などへと変わっていったわけである。

東京帝大仏文科を卒業された小林先生がフランス語に堪能であることはもちろんであるが、岡先生もフランス語が堪能である。しかし、いったいいつ頃、先生はフランス語を身につけたのだろう?学生時代に御茶ノ水の『アテネフランセ』に通っていた僕には不思議としか思えない。天才には外国語の習得などたやすいということなのだろうか?

関連記事:

天才を育てた女房(読売テレビ)、数学者 岡潔

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d30aa855f68847fddb48b6078402f1f3

岡潔/多変数関数論の建設:大沢健夫

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/e059394599194c8763006c8195df95a0

ブログ執筆のはげみになりますので、1つずつ応援クリックをお願いします。

![にほんブログ村 科学ブログ 物理学へ]()

![人気ブログランキングへ]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

「人間の建設:小林秀雄、岡潔」(Kindle版)

![]()

学問をたのしむ心

無明(むみょう)ということ

国を象徴する酒

数学も個性を失う

科学的知性の限界

人間と人生への無知

破壊だけの自然科学

アインシュタインという人間

美的感動について

人間の生き方

無明の達人

「一」という概念

数学と詩の相似

はじめに言葉

近代数学と情緒

記憶がよみがえる

批評の極意

素読教育の必要

内容紹介:

有り体にいえば雑談である。しかし並の雑談ではない。文系的頭脳の歴史的天才と理系的頭脳の歴史的天才による雑談である。学問、芸術、酒、現代数学、アインシュタイン、俳句、素読、本居宣長、ドストエフスキー、ゴッホ、非ユークリッド幾何学、三角関数、プラトン、理性……主題は激しく転回する。そして、その全ての言葉は示唆と普遍性に富む。日本史上最も知的な雑談といえるだろう。

2010年2月刊行、183ページ。(単行本の初版は1965年、新装版は1968年刊行)

対談者について:

小林秀雄: ウィキペディアの記事

1902‐1983。東京生れ。東京帝大仏文科卒。1929(昭和4)年、「様々なる意匠」が「改造」誌の懸賞評論二席入選。戦中は「無常という事」以下、古典に関する随想を手がけ、終戦の翌年「モオツァルト」を発表。’67年、文化勲章受章。連載11年に及ぶ晩年の大作『本居宣長』(’77年刊)で日本文学大賞受賞。

小林秀雄の著書: Amazonで検索

岡潔: ウィキペディアの記事

1901‐1978。大阪生れ。日本数学史上最大の数学者。1925(大正14)年、京都帝大卒業と同時に講師に就任、以降、広島文理科大、北大、奈良女子大で教鞭をとる。多変数解析函数論において世界中の数学者が挫折した「三つの大問題」を一人ですべて解決した。’60(昭和35)年、文化勲章受章。

岡潔の著書: Amazonで検索

「多変数関数論の建設」の次は「人間の建設」だ。数学者としてだけでなく、文化人、ひとりの人間としての岡潔先生を知っておきたい。

批評家として名高い小林秀雄先生との対談本である。小林先生の著作は大学生のときに「モオツァルト・無常という事」(Kindle版)を読んで以来だ。

この本のもとになった対談は終戦後20年経った1965年に行われ、この年に単行本が刊行されている。僕が読んだのは1968年に刊行された新装版、「多変数関数論の建設」を読んでいた僕を見た知人がくださった本である。僕のブログのプロフィール写真は幼稚園児の頃のものだが、その当時に印刷された本をおよそ50年経って読んだことになる。

拡大

専門領域がまったく違う知の巨人のお二人が忌憚なく語り合うというお膳立ては、読む前から好奇心がかきたてられる。相手を尊重するあまり、遠慮をすればつまらない対談になってしまうし、逆に相手の考えを否定して自説のみ主張すれば不快な物別れに終わりかねない。今になって思うとずいぶん野心的な企画だったとわかる。

数学にせよ音楽や文学の話にせよ、馴染みのない読者には難解になりがちな話題で繰り広げられたにもかかわらず、すらすらと読めてしまうのが意外だった。そして知的なお二人であるがゆえに、対話は自然に本としての構成を次のように紡ぎ出す。

学問をたのしむ心

無明(むみょう)ということ

国を象徴する酒

数学も個性を失う

科学的知性の限界

人間と人生への無知

破壊だけの自然科学

アインシュタインという人間

美的感動について

人間の生き方

無明の達人

「一」という概念

数学と詩の相似

はじめに言葉

近代数学と情緒

記憶がよみがえる

批評の極意

素読教育の必要

小林先生は1902年4月に、岡先生は1901年4月にお生まれになっている。そしてアインシュタイン博士が来日したのが1922年のことだ。(参考記事)博士の来日に合わせて科学教養書が数多く出版され、20代前半だった小林先生も相対性理論を教養書でお読みになっていた。岡先生は数学者だから特殊相対性理論を数式で理解するのはたやすかったはずだし、一般相対性理論の数学的基礎となったリーマン幾何学は理解されていたはず。ただし、アインシュタインの論文はドイツ語で書かれていたので、フランス語が堪能な岡先生が一般相対性理論を当時得られる論文や書籍で理解したかどうかは定かではない。

お二人の話は相対性理論での時間論、それに対して誤った解釈を与えてしまった哲学者アンリ・ベルクソンの話へと自然に展開していく。(参考記事:「時:渡辺慧」)

相対性理論は理学の範疇とはいえ岡先生には専門外である。先生が自然科学をどの程度まで理解していたか、自然科学に対してどのような認識をお持ちだったかを知ることができたのが収穫だった。数学や自然科学に関する岡先生のご発言のところだけ、かいつまんで紹介しよう。

- われわれの自然科学ですが、人は素朴な心に自然はほんとうにあると思っていますが、ほんとうに自然があるかどうかはわからない。自然があるということを証明するのは、現在理性の世界といわれている範疇ではできないのです。自然があるということでなく、数というものがあるということを、知性の世界だけでは証明できないのです。数学は知性の世界だけに存在しうると考えてきたのですが、そうでないということが、ごく近ごろわかったのですけれども、そういう意味にみながとっているかどうか。数学は知性の世界だけに存在しえないということが四千年も数学をしてきて、人ははじめてわかったのです。数学は知性の世界だけに存在しうるものではない、何を入れなければ成り立たぬかというと、感情を入れなければ成り立たぬ、ところが感情を入れたら、学問の独立はありえませんから、少なくとも数学だけは成立するといえたらと思いますが、それも言えないのです。

感想: 知性により明らかにされる数学の世界に対して、人間の感情による裁定を持ち込むかどうかは数学者といえども千差万別だと思う。僕自身は感情を持ち込むべきではないという立場だが、岡先生の多変数関数論は先生の感情や情緒に従って建設されたことを思うと、感情による裁定を一概には否定できないと思った。

- アインシュタインのしたことについて一番問題になりますのは、それまで直線的に無限大の速さで進む光というものがあると物理で思っていたのを否定したのです。(中略)アインシュタインは、在来の光というものを否定した。そうすると、仮定している物理の公理体系が残っても、実験的にはたしかめることのできないものに変わってしまったのです。物理的な公理体系ではなくなったのです。これは何と言いますか、観念的な公理体系、哲学的公理体系というものに変わってしまいます。

感想: 岡先生はまったく誤解していると思った。光が有限の速度で進むことはアインシュタインよりはるか以前、17世紀にはわかっていたことだからだ。ニュートンでさえ木星の衛星の動きを観測することで光の速度を計算している。ニュートン力学だけでなく、アインシュタインの時空の理論は一貫して物理的な公理体系であり、岡先生が言うような観念的、哲学的公理体系ではないと思う。強いて言えばアインシュタインの時空の理論は、われわれのユークリッド幾何的な空間、時間の概念に反しているだけである。対談が行われた1965年であっても特殊相対性理論や一般相対性理論は実験や観測で確かめられていたし、アインシュタイン最後の宿題と呼ばれた重力波も2015年9月に初観測されている。(参考記事: 「重力波の直接観測に成功!」)

- いまの理論物理学のようなものが実在するということを信じさせる最大のものは、原子爆弾とか水素爆弾をつくれたということでしょうが、あれは破壊なんです。(中略)もし建設が一つでもできるというなら認めてもよいのですが、建設は何もしていない。しているのは破壊と機械的操作だけなんです。

感想: 理論物理学や自然科学の破壊的な側面しか取り上げていない。1965年にはすでに半導体技術を活かしたラジオやテレビ、大型計算機、通信手段などの利便性があったはず。科学がもたらす恩恵を夢見ていた高度経済成長の時代に岡先生は取り残されていたに違いないと思った。

- 自然科学、自然科学と、日本ではこのごろ特にやかましくいうのですね。釈尊は諸法無我と言いました。科学は無我である、我をもっているものではないということを教え込ませないといかんわけです。自然科学の弊害は多いです。

感想: 岡先生の自然科学嫌いが顕著にあらわれている部分。相対性理論にしても、量子力学にしても、人間の感情、感覚に沿わないものを受け入れることに嫌悪をお持ちのようだ。

- (数学には)かりにリアリティというものはあるのですけれども、見えてはいないのです。それで探しているわけですね。リアリティというものは、霧に隠れている山の姿だとしますと、それまで霧しかなかったところに山の姿の一部が出てきたら、喜んでいるわけですね。だから唯一のリアリティというものがあって、それをどう解釈するかというふうなことはしていないのです。リアリティにはいろいろな解釈があって、どれをとるかが問題になったという実例はないと思います。リアリティの解釈が問題になるということは、数学では一度も出会ったことがないでしょう。

感想: 数学の定理は「発見」か?それとも「発明」か?という問いにかかわる部分。このご発言だけ読むと数学の定理は「発見」だとおっしゃっているように思える。

- 物理学者の場合、リアリティというものは、人があると考えている自然というものの本質ということになりますね。それに相当するものは数学にはありません。だから見えない山の姿を少しずつ探していくということですね。ある意味では自然をクリエイトするものの立場に立っているわけです。クリエイトされた自然を解釈する立場には立っていないのです。

感想: ここも数学の定理は「発見」か?それとも「発明」か?という問いにかかわる部分。「山の姿を少しずつ発見しながら自然をクリエイトする」という言葉に岡先生はひとつの回答を与えている。

- (数学は詩に)似ているのですよ。情緒のなかにあるから出てくるのには違いないが、まだ形には現れていなかったものを形にするのを発見として認めているわけです。だから森羅万象は数学者にとってつくられているといっているのです。詩に近いでしょう。言葉が五十音に基づいてあるとすれば、それに相当するものが数ですね。それからつくられたものが言葉ですね。数というものがあるから、数学の言葉というものがつくれるわけですね。

感想: ここも数学の定理は「発見」か?それとも「発明」か?という問いにかかわる部分。数学の定理の発見と発明(建設、構築)の側面をより具体的にご説明なさっている。「数学の定理はもともとあるのではなく、定理があるべき姿はもともと決まっているが、数学者

はそのとおりに建設、構築している。」という意味だと僕は解釈した。

- 数学史を見ますと、数学は絶えず進んでいくというふうにはなっていません。いま数学でやっていることは、だいたい十九世紀にわかって始められたことがまだ続いているという状態です。証明さえあれば、人は満足すると信じて疑わない。だから数学は知的に独立したものであり得ると信じて疑わなかった。ところが、知には情を説得する力がない。満足というものは情がするものであるという例に出会った。そこを考えなおさなければならない時期にきている。それによって人がどう考えなおすかは、まだこれからの有様を見ないとわからない。数学がいままで成り立ってこたのは、体系のなかに矛盾がないということが証明されているためではなくて、その体系を各々の数学者の感情が満足していたということがもっと深くにあったのです。初めてそれがわかったのです。人がようやく感情の権威に気づいたといってもよろしい。人智の進歩としては早いほうかもしれない。人は実例に出会わなければ決してわからない。

感想: 岡先生のお考えが色濃くでている部分。数学に対して僕が感じている印象とは異なるものだ。1960年代に「ラングランズ予想」が提唱され、数学の異なる分野に不思議なつながりがあることが明らかにされつつあり、数学者の感情が満足するしないにかかわらず数学は発展してきたように僕は思う。(参考記事:「NHK数学ミステリー白熱教室」、「数学の大統一に挑む:エドワード・フレンケル」)この部分の後、岡先生は十九世紀以降の数学史を理工系の大学1、2年生で学ぶ「1変数複素関数論」のあたりまでざっくりと解説されるのだが、小林先生には理解できなかったと思う。

自然科学や数学に関しての岡先生のご発言は、このようなものである。

この他、岡先生は日本の非行少年の割合が3割という比率であることに心を痛め、せめて3パーセントぐらいに下がってほしい、それに役立ちそうなことがあったら、よろこんでしている。昔の国家主義や軍国主義は、それ自体は間違っていても、教育としては自我を抑止していました。だから今の個人主義は間違っていると述べている。

先日NHKで見た「“駅の子”の闘い ~語り始めた戦争孤児~」を思い出した。

https://www.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/postwar/sengozeronen/syonen/

対談は終戦後20年たって行われたのだが、戦争がもたらした傷跡は、この頃でもまだ癒えていなかったのだと思った。プロレス漫画の「タイガーマスク」の中の「ちびっこハウス」と呼ばれた児童養護施設の起源は、戦災孤児のための施設だったのだろうと想像した。

その後、児童養護施設の役割は貧困家庭の子供の保護に加えて、DVやいじめを受けている子供、不登校児の精神的な支えをする施設などへと変わっていったわけである。

東京帝大仏文科を卒業された小林先生がフランス語に堪能であることはもちろんであるが、岡先生もフランス語が堪能である。しかし、いったいいつ頃、先生はフランス語を身につけたのだろう?学生時代に御茶ノ水の『アテネフランセ』に通っていた僕には不思議としか思えない。天才には外国語の習得などたやすいということなのだろうか?

関連記事:

天才を育てた女房(読売テレビ)、数学者 岡潔

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d30aa855f68847fddb48b6078402f1f3

岡潔/多変数関数論の建設:大沢健夫

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/e059394599194c8763006c8195df95a0

ブログ執筆のはげみになりますので、1つずつ応援クリックをお願いします。

「人間の建設:小林秀雄、岡潔」(Kindle版)

学問をたのしむ心

無明(むみょう)ということ

国を象徴する酒

数学も個性を失う

科学的知性の限界

人間と人生への無知

破壊だけの自然科学

アインシュタインという人間

美的感動について

人間の生き方

無明の達人

「一」という概念

数学と詩の相似

はじめに言葉

近代数学と情緒

記憶がよみがえる

批評の極意

素読教育の必要